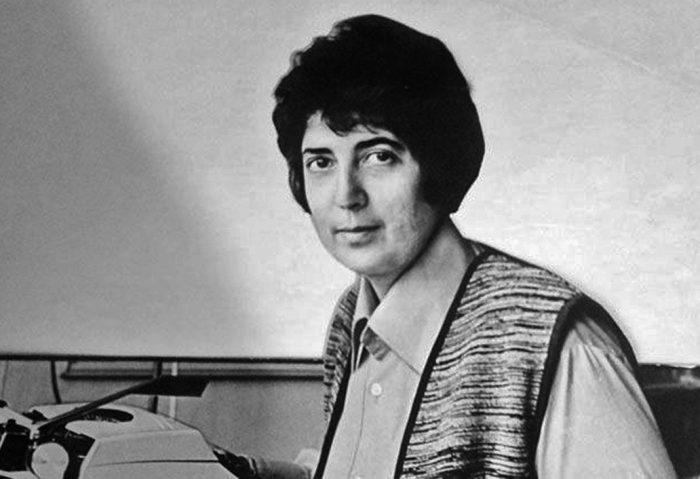

Два года назад ушла из жизни легендарный новосибирский журналист, писатель и драматург Замира Ибрагимова, кавалер ордена «За заслуги перед отечественной журналистикой» I степени, лауреат премии мэрии имени Гарина-Михайловского. Весной 2022-го наш корреспондент пообщался с Замирой Мирзовной у нее дома в Академгородке. Так получилось, что это интервью стало для нее последним. «Увы, не всегда удается, взяв интервью, сделать материал сразу, по горячим следам, — признается журналист Юрий Татаренко. — И мысль о том, что беседа с до сих пор не расшифрована и не опубликована, сидела занозой в сердце. Что ж, как говорится — лучше поздно, чем никогда!»

Окончив ЛГУ, Замира Ибрагимова приехала в Новосибирск — работала в газетах «Молодость Сибири» и «Советская Сибирь», журнале «ЭКО», собкором «Литературной газеты» и журнала «Огонек» по Сибири, телеведущей, телеобозревателем на новосибирском телевидении, редактором в журнале «Проза Сибири». Она автор книг и сценариев документальных фильмов о проблемах Сибири, науке, ученых, доцент факультета журналистики НГУ со дня его основания в 1995 году.

«Это только кажется, что произошло полное крушение идеалов, — говорила она, — что исчезла та романтика, благодаря которой мы навсегда остались в Сибири, что все происходящее сейчас — необратимо…»

— Замира Мирзовна, вы преподаете на журфаке НГУ с 1995 года, верно?

— Мне очень трудно стало преподавать. Все время хочу уйти, потому что я чувствую, что пользы от меня уже мало, но в деканате меня задерживают. Честное слово, не хочется быть старой смешной коркой, которая приходит и несет черт-те что. То ли это от старости уже, то ли от того, что я не владею новыми технологиями связи. У меня на журфаке НГУ два часа в неделю. Разница со студентами у меня — 60 лет. Это пропасть. Поэтому я к этим двум часам готовлюсь всю неделю. Это безумно ответственно, потому что я совершенно не уверена, что способна дать нынешним студентам что-то нужное для жизни. Ведь всякие слова типа «хэштег» я не знаю. С другой стороны, как это было в «Гамлете», очень не хочется, чтобы распалась связь времен. Вроде уже на пороге смерти стоишь, и все же очень больно за свою родину — сумасшедшую, безумную. Послушаешь Ксению Собчак — и становится не по себе, душа болит… Но регулярно покупаю «Экспресс-газету», это желтая пресса.

— Неожиданное заявление!

— Однажды беру в киоске «Аргументы и факты», «Экспресс-газету», «Российскую»-толстушку, «Ведомости». А сзади меня мужик стоит, увидел у меня в руках «Экспресс-газету» и говорит: ну надо же, раньше писала толковые статьи в «Литературку», а теперь что читает?

Я заоправдывалась: понимаете, я преподаю журналистику. И желтая пресса — одна из очень ярких красок современной журналистики. Я должна знать, что в сфере СМИ происходит, как все делается. Одно время еще и газету «Жизнь» покупала, потом перестала. «Жизнь» — пожиже, послабее. А в «Экспресс-газете» работают крупные, крепкие профи, они отлично понимают, что делают.

Я постоянно читаю кучу газет. Они переполнены криминалом, воровством бесконечным. А вот Сталин и сам не воровал, и другим не давал, войну выиграл, страну поднял. Что делать с нашим народом? Без жестких мер не получается никак. А Путин воздерживается, мало наказывает коррупционеров. Помню, по телевизору показали большую комнату губернатора Сахалинской области Хорошавина — забитую купюрами от пола до потолка. Куда тебе столько?

— Вы своим студентам сложные задания даете?

— Нет, задания очень простые. Во вторник все должны сдать эссе о том, как они понимают, что такое журналистское мастерство. Перед этим давала задания написать, кого из журналистов они знают, какие книжки и фильмы о журналистах и журналистике они читали и смотрели. Я потом это анализирую, и мы беседуем с ребятами о нашей профессии.

Недавно по НТВ запустили сериал «Живой». Там был интересный эпизод. Заходит журналист то ли к абитуриентам, то ли к студентам журфака и спрашивает: почему вы выбрали эту профессию. Одна девочка встает и говорит: потому что мне не все равно. Вот и я себя ловлю на мысли: мне 81-й год, и мне почему-то по-прежнему тоже не все равно. Хотя пора угомониться уже, успокоиться, забыть обо всем — и тихо попивать свой кофеек, иногда коньячок.

— А вот Сергей Николаевич Афанасьев называет своих студентов в НГТИ дерзкими и непровинциальными!

— Мне не все равно, какие в НГУ студенты. Пока на журфаке они меня чаще огорчают, чем радуют. Вот я сейчас заставляю их выступать с сообщениями на тему журналистики — и пока все выглядят вяло, доклады поверхностные. А мне надо, чтобы студенты умели ярко, дерзко выступать, дискутировать со старшими коллегами, преподавателями. Но когда я вижу, что сидят в аудитории 51 человек с рыбьими глазами, то прихожу в отчаяние. Чувствую, нет между нами контакта. Вот и делаю для себя делаю вывод: пора мне, так сказать, освободить аудиторию. Пусть мои бывшие студенты учат молодежь. Нет, есть две-три девочки, которые выделяются. Видно, что мозги работают, что они все-таки что-то хотят узнать…

Конечно, я тут выступаю как консерватор и ретроград, но ощущение такое, что добыча в Сети легких ответов лишает способности и возможности себя развивать. Нет, товарищ, разбивай свои извилины, ищи ответы сам, думай, читай.

Сегодня у меня учатся всего пять мальчиков. А у нас в ЛГУ на отделении журналистики, наоборот, был десяток девочек из 30 студентов. Что, собственно говоря, и обеспечило мне ранний брак, ранние роды. Да, могла бы не торопиться, но случилось то, что случилось. Так, что-то я отвлеклась…

…Я работала одновременно и в газете «Советская Сибирь», и на телевидении. Придумала такой подход для ТВ: утром в газете, вечером на экране. Скажем, собирали утром в газете претензии новосибирцев к общественному транспорту, а вечером я приглашала в студию на прямой эфир начальников ПАТП, трамвайного депо и допытывалась, что у них не так, задавала вопросы читателей, а потом в газете публиковала ответы.

И в газету, и на телевидение приходила большая почта, со всей Сибири, людям было не все равно, как жить. Тогда обращались к журналисту как к последней инстанции, которая может помочь. К примеру, у меня было много писем в защиту бывшего директора БратскГЭСстроя, великого сибирского строителя Анатолия Николаевича Закопырина, когда его несправедливо уволили. Я побывала в Красноярске, Братске, Иркутске. Написала большой материал. «Литературка» побоялась это публиковать, потому что его из партии выгоняла Комиссия партийного контроля при ЦК КПСС. И тут меня позвали в «Огонек» — и там мой очерк вышел.

— Какой материал вам дался труднее всего?

— Бывали очень тяжелые истории. Однажды знакомая сотрудница издательства обратилась ко мне: дочку убили отморозки. Оказалось, три подонка ездили на машинешке, подсаживали девочек, завозили в лес, раздевали, насиловали и убивали. Я написала материал «Обыкновенное убийство», он вышел в «Огоньке», в двух номерах. Придя в зал суда, я уже все знала про этих нелюдей и их мерзость. Они ничем не гнушались, даже если на какой-то девчушке было старое украшение, его снимали и продавали. Но когда судья объявил им смертную казнь, у меня сердце упало, потому что приговорили к расстрелу молодых. И материал я писала мучительно, он у меня не очень получился и нервов стоил много. Кто-то мне сказал тогда: криминал — это не твоя тема. Да, конечно, это не мое, потому что одно дело — рассказать о своем блокадном прошлом, а другое — написать о том, что у тебя не помещается ни в душе, ни в башке, когда человек может быть зверем.

— Когда к вам приходило много писем, отвечать всем получалось?

— Я честно пыталась всем отвечать. Но были письма, которые ответы не требовали. Но по многим письмам приходилось вмешиваться.

Однажды, в середине 80-х, в Академгородке произошла драка между девочками на дискотеке, в клубе «Калейдоскоп». Был суд. И одну девочку посадили в тюрьму. Ко мне обратилась ее мама — с просьбой помочь восстановить справедливость. И я написала большой материал, но «Литературка» и тогда отказала мне в публикации. Сказали, что только что была статья о драке девочек в подмосковной Дубне. И все же девочку из тюрьмы я вытащила, она отсидела всего три месяца. Потому как действительно осудили участницу драки неправильно. Судья до сих пор со мной не здоровается…

Без отзывчивости журналистики не бывает. Две недели назад позвонила вдова детского писателя Магалифа. Она готовит книжку о Юрии Михайловиче, попросила написать воспоминания. А у меня с ним были очень добрые отношения — с 60-х годов. И вот я думаю: надо садиться писать, восстанавливать в памяти разные события. Я уже как-то не чувствую в себе этих сил. Но надо, конечно, собраться, настроиться. А с Магалифом, Самохиным, семьей Фоняковых у нас была одна дружная компания, у меня куча книжек от Юрия Михайловича с очень теплыми надписями. Мы даже однажды с ним попытались что-то детское вместе написать, но большого успеха это не имело.

— А что помните про писателя и журналиста Николая Самохина?

— Ой, ой, ой. Это чудный, чудесный был человек. Он ушел из жизни добровольно. Это ужасно. Остались его талантливые книги. Он мне их надписывал на память. У меня с ним были очень теплые отношения. Он меня, собственно, и привел в «Литературную газету». Сначала там собкором по Сибири был Илья Фоняков. Уезжая в Ленинград, Фоняков оставил вместо себя Самохина. Но когда тому давали задание, что-нибудь по экономике Сибири, он падал в обморок. Вот он и привел меня туда. Меня взяли сначала на полставки, потом на ставку, а вскоре Самохин взял и уволился. Кто-то говорил, будто бы я его выжила, но это совсем не так. Просто его тяготила газетная работа. Он же писатель, талантливый человек, очень нежный, очень незащищенный. Звал меня замуж, когда мне было 30 лет — но я отказалась. С его детьми, Яшкой и Сонькой, общаемся до сих пор. Сонька при встрече всегда меня обнимает.

— А в каком классе вы решили стать журналистом?

— Знаете, Юрий, это занятная история. В шестом классе меня вдруг потянуло в журналистику. Я ездила в газету «Ленинские искры», это была своего рода «Пионерская правда», только ленинградская. При ней был клуб юнкоров. И в шестом классе мой материал опубликовали, я рассказала какую-то скандальную историю, сейчас уже не вспомнить подробности. После этого на меня в школе смотрели изумленными глазами: чего ждать от этого человека, если он выносит сор из избы? (Улыбается.)

И с тех пор как-то все само собой определилось. И в школьный журнал мы тексты сдавали, и в школьную газету. В университет надо было пять экзаменов сдавать, конкурс был 25 человек на место на отделение журналистики. Мой будущий муж, сокурсник, приехал в Питер из Томска — вот такие плечи, стихи писал. Прилип ко мне с 1 сентября, проходу не давал, куда ни иду, смотрю, погода жуткая, а он стоит в подворотне и меня ждет. Ну а в итоге — двое детей и одинокое материнство. Потому что в той семейной жизни был ужас, неохота об этом говорить.

— Я сейчас попробую перечислить главные качества журналиста, а вы меня поправите. Неравнодушие, профессионализм, ответственность, оригинальность. А вы что скажете?

— У журналиста болит за Родину душа. Еще должна обязательно быть любовь — к профессии, к людям, к слову, мукам творчества. Господи, я же прекрасно помню, как писала свои заметочки по ночам — мучалась, слова складывала…

В «Литературке» были нежные отношения с корректорами. Они мне порой звонили: Замира, вот тут требуют поменять слово или целый кусок, давай вместе поменяем. У коллег попадались очень забавные опечатки: «108 абортов вокруг Земли» вместо «оборотов»!

Когда меня звали работать в «Литгазету», мне три замредактора звонили: переезжайте, квартиру дадим, хватит торчать в своей Сибири. Я отказывалась каждый раз: в столице и в редакциях сложные отношения, и общая городская суета…

У меня есть свой иконостас: Лаврентьев, Кац, Шило. Удивительно, как Арнольд Михайлович Кац сумел создать высококлассный, потрясающий оркестр. Музыкантов не было, инструментов не было, жилья не было. Его звали работать в Ленинград, в Германию. А он остался здесь. И оставил нам в наследство мастеров своего дела. Ростислав Шило — для меня это тоже фигура высококачественного сопротивления. Ведь он тоже, по сути, с нуля начал создавать в Новосибирске зоопарк. Ну а Лаврентьев! Хрущев же ему сказал: что ты придумал, кто вообще поедет с тобой в Сибирь? А когда генсек сюда приехал и увидел, в какой избушке живет Лаврентьев, сразу сказал: «Михаил Алексеевич, так нельзя, мы тебе двухэтажный коттедж построим». И построили, но Лаврентьевы там недолго пожили, вернулись в свой дом, не надо было им особого комфорта, понимаете?

— Довольны своей судьбой драматурга?

— Две моих пьесы поставили в Свердловском ТЮЗе. Две пьесы опубликовали «Сибирские огни». Две были поставлены на радио, одна на телевидении. Рекомендацию в Союз писателей мне дал Александр Моисеевич Володин. Он приезжал в Городок в 1961 году. Мы провели вместе несколько вечеров, это было очень теплое общение. Я его таскала на Обское море, гуляли и по Академгородку, и по Новосибирску. Когда стала писать пьесы, выслала ему и попросила дать рекомендацию для вступления в СП СССР. И он в ответ прислал теплое письмо. А вторую рекомендацию дал Коля Самохин, еще одну — Елизавета Стюарт. Так в 1983 году я получила корочки Союза писателей. Хотя до сих пор считаю, что в первую очередь я журналист.

Но всякий раз, когда садилась писать пьесу, чувствовала себя летящим человеком. Независимо от того, что получается, говорила себе: вот она, моя свобода, что хочу, то и ворочу.

— А ваш зять, худрук Театра Афанасьева, читал ваши пьесы?

— Читал. Но интереса не проявляет. А я и не настаиваю. Да, тут я никак не могу использовать родственные связи и заставлять его меня поставить. (Улыбается.)

— Вы упомянули Сталина в нашем разговоре. А ведь 5 марта 1953 года он вам испортил день рождения, получается?

— Знаете, он точно испортил мне праздник, потому что тогда все рыдали. У нас в коммуналке вой стоял, на Васильевском все рыдали, в школе все плакали. Мне исполнилось 15 лет. А тут вдруг — полное ощущение потерянной, пропадающей страны. Много позже у кого-то вычитала фразу: «Ты чего рыдаешь по Сталину? Вот умрет твой папа — тогда и будешь плакать». Но тогда при мне никто так не говорил. Повторяю, вокруг царил всеобщий, колоссальный какой-то траур, были и растерянность, и беспомощность, и слезы.

О Сталине до сих пор много вспоминают. Вот у меня целая папка публикаций о нем и его значении. Ну, посидел при нем Королев в шарашке, а потом видите, что получилось? Гагарин в космос полетел!

— Героями ваших книг и очерков были разные люди: ученые, медики, художники. А о ком-вы хотели рассказать, но эта мечта не сбылась? Наш земляк, Геннадий Прашкевич пишет книги в серию «ЖЗЛ» — одну за другой…

— Ну, нет, мне с Геннадием Мартовичем и близко не сравниться… О ком хотела бы написать? Боже мой, что же я думаю — конечно, о Лаврентьеве! В свое время мы с Наташей Притвиц сделали книгу «Век Лаврентьева». Но там в основном писала Наташа, я ей помогала. Лаврентьев привез сюда плеяду ученых, организовал взлет науки — это просто потрясающе.

— Чего в вашей жизни много, а чего не хватает?

— В моей жизни много суеты, разных эмоций — и не хватает мудрости, спокойствия. Ума не хватает, чтобы понять, что происходит с моей страной.

— А чему радуетесь, чему удивляетесь?

— Ой, радуюсь тому, что день кончается и беды не случилось. А удивляюсь тому, что не могу понять свой народ, который так быстро и сильно подсел на все эти материальные вожделения. Все-таки раньше жили немножко по-другому.

— Какой из статусов вам нравится больше всего — мама, бабушка, прабабушка?

— Ну, свое материнство я пролетела на больших скоростях. И у меня все время чувство вины: многого детям недодала, особенно сыну. С внуками вроде бы чуть по-другому получилась, но тоже далеко не полностью выложилась. Сейчас последний шанс дается — как можно больше дать правнукам побольше. Недавно читала правнучке «Жаконю», а потом мы по ней стали буквы изучать.

— Вы объехали всю Сибирь. Какие впечатления оставил БАМ?

— Ой, на БАМе мы много раз были. Юра, я действительно, наверное, объехала всю Сибирь. Красноярский край огромен, это 30 широт, от 51-й до 81-й. От Саян — до Таймыра! На меня когда-то очень сильное впечатление произвел Норильск, город за полярным кругом. Знаете, как там был построен горнообогатительный комбинат? Нужно было кровь из носу срочно найти 20 первоклассных горных инженеров. И тогда ночью пошли по квартирам в Ленинграде, забрали специалистов — и всех на север. А там жуткий климат, холодрыга минус 47 градусов. Я запомнила Норильск самым цивилизованным городом в Сибири. Там состоялось очень культурное освоение пространства, его заселяли ленинградцами. Один из них мне признался: годы, проведенные в Норильске, стали для него праздником интеллектуального общения, торжеством сплоченности. В общем, не сравнить с освоением тюменского севера, когда кое-как бараки, вагончики поставили и живите как хотите: ни бани вам, ни кинотеатра, ни клуба, качайте и добывайте. В Магадане было и серовато, и уныло, и тяжело.

— Говорят, что во многих местах в Сибири какой-то невероятный гнус летом. Не сталкивались?

— Еще как сталкивалась. Когда, к примеру, в 1979 году плавали по Енисею, экспедицию организовал Аганбегян. В Туруханске, где отбывал ссылку Сталин, сошли не берег. Гнус стеной, не знаешь куда деваться, это был ужас.

И по Дальнему Востоку, на Курилы ездили с экспедицией, спасибо тому же Аганбегяну. Были на рыбоперерабатывающих заводах, посмотрели, как там обрабатывали сайру, — грязища несусветная, антисанитария. Ну почему мы такие засранцы?..

— Мы с вами Рыбы по знаку Зодиака, и говорят, что все они плывут по течению. А вы в каком направлении по жизни плывете? И с какой рыбой себя соотносите?

— Как-то я на рыбу мало похожа. (Улыбается.) Я горячая. А рыбы — хладнокровные. Хотя байкальский омуль мне очень симпатичен. И в горячем виде, и в холодном, и в жареном — и под водку, и без водки. (Улыбается.)

Плыву ли я по течению? Знаете, я всегда старалась сопротивляться гадостям. Когда я решилась на развод с мужем, сыну был год и два месяца, дочке — шесть. Но я себе сказала: все, этот кошмар надо закрывать. Я была в отчаянии и все же с мужем порвала. Еще у меня была история с человеком, который меня очень сильно обидел. Я его любила, но снова сказала себе: хватит. Хотя он потом много раз просил прощения.

— А ваш приезд с берегов Невы в Сибирь тоже было движением против течения?

— Думаю, я правильно поступила, когда оказалась в Новосибирске. И когда навещала в Ленинграде однокурсников, понимала: жизнь в Академгородке гораздо интереснее, насыщеннее. Человек мал, человек слаб, человек несовершенен. А тут вдруг раз — и тебя подхватывает мощная волна. Это я про создание новосибирского научного центра... Оказаться на этой волне, в этом вихре было большим счастьем.

Юрий ТАТАРЕНКО, «Новая Сибирь»

Фото: sbras.info/Леонид Гудченко; ВКонтакте

Ранее в «Новой Сибири»:

Психотерапевт Игорь Лях: Подход к человеческому страданию в обществе негуманен