На улице Свердлова в Центре культуры ЦК19 запущен выставочно-просветительский проект, посвященный практикам на стыке искусства, науки и технологий.

«МЕРА ХАОСА. Наука как способ коммуникации» —это проект в проекте, часть комплексной инновационной программы «Музей 15/24» Государственного Эрмитажа для молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Задачи программы — разработки новых методов привлечения молодежи к традиционным и инновационным музейным практикам, обмен знаниями и передовым опытом с российскими и зарубежными музеями, учебными и научными учреждениями в России и Нидерландах.

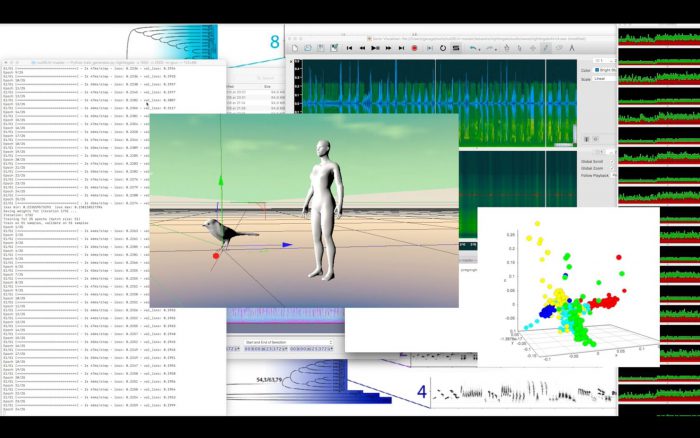

На протяжении двух месяцев участники событий смогут узнать, как художественные практики могут быть связаны с физикой, искусственным интеллектом и биологией. Проект организован фондом культурных инициатив «Спарта» совместно с новосибирским Центром культуры ЦК19. Проект реализуется в рамках международной программы «Музей 15/24» Государственного Эрмитажа и включает в себя выставочную, публичную и специальную программы.

На протяжении двух месяцев участники событий смогут узнать, как художественные практики могут быть связаны с физикой, искусственным интеллектом и биологией. Проект организован фондом культурных инициатив «Спарта» совместно с новосибирским Центром культуры ЦК19. Проект реализуется в рамках международной программы «Музей 15/24» Государственного Эрмитажа и включает в себя выставочную, публичную и специальную программы.

Летом 2018 года в Новосибирске была представлена онлайн-платформа по улучшению городской среды Smart Urban, созданная при стратегическом партнерстве фонда «Спарта» и сети АЗС «Газпромнефть». Это федеральный проект, точкой старта которого был выбран крупнейший мегаполис, столица Сибири.

ФОНД культурных инициатив «Спарта» был создан в 2017 году куратором Лизой Савиной и продюсером Валерием Шафировым. Главной задачей фонда является развитие социально-культурных инициатив на территории России, организация образовательных проектов, содействие программам, направленным на улучшение городской среды и экологии в целом, развитие программ паблик-арта. Проект «Мера хаоса. Наука как способ коммуникации», уже представленный в начале года в Санкт-Петербурге, также связан с изменением целевой аудитории музеев и направлен на привлечение внимания молодых поколений.

Выступая партнером «Спарты», новосибирские кураторы формулируют свою миссию следующим образом: «Представлять россииўское и зарубежное искусство, «заземляя» его в локальном контексте». А Лиза Савина, продюсер из Петербурга, в своем контексте говорит о том, что выбор Новосибирска как второй локации для проведения проекта не случаен — у нас есть высокий потенциал институциализации Art&Sci- ence на базе Новосибирского научного центра, а следовательно, объединения сибирских научных школ в единый кластер.

Выступая партнером «Спарты», новосибирские кураторы формулируют свою миссию следующим образом: «Представлять россииўское и зарубежное искусство, «заземляя» его в локальном контексте». А Лиза Савина, продюсер из Петербурга, в своем контексте говорит о том, что выбор Новосибирска как второй локации для проведения проекта не случаен — у нас есть высокий потенциал институциализации Art&Sci- ence на базе Новосибирского научного центра, а следовательно, объединения сибирских научных школ в единый кластер.

— Лиза, ваш проект — это одна из составляющих «Музея 15/24»?

— Наша задача как платформы — это не только реализация проектов, которые приходят в голову жителям городов, но и поиск так называемых больных мест в культуре, городской среде, в экологии, мы следим за инициативами, и если наши цели и задачи совпадают — начинаем эти инициативы потихоньку продвигать и поддерживать. Честно говоря, тот же Петербург давно уже загибается: он по инерции называется культурной столицей, хотя в целом давно стагнирует. Когда мы начали искать деньги на проект, в «Газпромнефти» сказали, что идея у нас отличная, но начать все это нужно в Новосибирске. Мы сделали уже некоторое количество проектов — в прошлом году, например, с группами активистов, локальных архитекторов, студентами НГУАДИ сделали проект по созданию нового образа «Академгородка 2.0».

— Сейчас — в связи с самоизоляцией населения — вам, наверное, непросто поддерживать коммуникацию и интеграцию?

— Наоборот, стало легче. Народ перестал мельтешить — наконец успокоился и сел у компьютера. Так что, если ты умеешь делать правильный контент, наоборот, есть возможность расширения аудитории. Перед запуском проекта «Мера хаоса» у нас в ЦК19 прошла дискуссия на тему «Что такое Art&Science?» с участием ключевых спикеров по этой теме, которых мы специально привезли в Новосибирск. И — как результат — почти полторы тысячи просмотров на сайте ЦК19 и еще больше у нас в «Фейсбуке». Хотя обычно аудитория таких специфических лекций составляет даже при хорошем раскладе 150-200 человек.

— То есть с долей цинизма ситуацию можно назвать «Вирус как способ коммуникации».

— То есть с долей цинизма ситуацию можно назвать «Вирус как способ коммуникации».

— Я к этой ситуации отношусь безо всякой истерики: если люди хотят сидеть дома, пусть сидят и изучают что-нибудь: например, Art&Science, там как раз все сложно. А наше дело доступно объяснить, что это все не научная иллюстрация, а своего рода коллаборация художника и ученого. Объяснить на примерах — и довольно подробно. Потому что когда ты хочешь кого-то чем-то действительно увлечь, нужно шестьсот раз ему об этом рассказать.

— А почему в названии проекта способом коммуникаций является наука, а не искусство?

— Одна из наших кураторов говорит так: «No Science No Art».

— Ну а насколько реально объяснить восьмиклассникам такие сложные вещи, в которых не каждый взрослый разберется?

— Моему сыну пятнадцать лет, он совершенно типический подросток, увлекается волейболом, ну и, как и все они, — гаджетами. Ничем таким особенным он не занимается. Но я наблюдаю за ним и хорошо понимаю: для того чтобы войти в сферу интересов тех, у кого нет цифрового отчуждения, нужно создать какой-то триггер, который бы их зацепил.

— В общем-то, «триггер» в переводе и означает «крючок».

— Молодое поколение не работает на монодисциплинарных конструктах, с ними особенно сложно общаться в чисто гуманитарной области, почти невозможно заинтересовать какой-нибудь простой историей, поскольку они не понимают, к чему всю эту «литературу» можно при случае приложить. Поэтому на выставке почти идеальное соотношение гуманитарного и… скажем так, технологического, научного. В Петербурге сейчас проходят две выставки «Лаборатория будущего» — это нынче стало актуальным. Они посвящены кинетическому искусству 60-х годов, укорененного в исканиях художников авангарда. Ваш Академгородок — продукт одного из таких периодов, когда все люди испытывали ощущение, что могут что-то изменить вокруг, что впереди интересное будущее.

— Вы говорите о периодах всенародного энтузиазма времен СССР, связанных с индустриализацией и открытием космоса?

— Энтузиазм не возникает из ничего. Кстати, не все сводится к 20-м годам, когда авангардисты придумывали совершенно нереальные вещи — например, у вас в городе и в 80-х появлялись интересные футурологические проекты.

— Это вы о так называемой бумажной архитектуре?

— Это вы о так называемой бумажной архитектуре?

— Конечно. А что касается Art&Science, для меня как для неофита это постоянное discovery — я все время пытаюсь что-то в нем открывать для себя. Ведь здесь присутствует не только технопозитивизм, когда совокупный результат двигает людей вперед, хотя именно отсюда отчасти выросло единственное позитивное философское учение — парадайз-инжиниринг, проектирование рая, суть которого, если упростить, сводится к тезису «Да, мы много накосячили, но, в принципе, наука может все исправить». Хотя, конечно, одновременно поднимается множество философских вопросов: биоэтики, взаимоотношений с искусственным интеллектом… Да и тема влечения к смерти здесь тоже присутствует.

— Вечная тема любви у нас осталась, а вечная тема смерти деликатно замалчивается.

— С конца XX века принято убеждать себя, что мы вечно молоды и никто не должен умереть. О смерти сейчас принято говорить либо с горечью, либо не говорить вообще — что, вообще-то, противоречит самой структуре жизни. В связи с нынешней эпидемией очень хорошо видно, как средства массовой информации очень своеобразно подают эту тему. Хотя, вообще-то, наша жизнь — это трагедия, об этом говорили еще античные философы.

— Я бы все-таки использовал слово «трагикомедия».

— Комедию мы используем, чтобы было легче переживать трагедию. Нам неизвестно, каков наш жизненный цикл, да и вообще для чего все это наше существование. И изначальный вопрос «В чем смысл жизни?» мы просто не понимаем — и не уверена, что когда-нибудь поймем. Главное — каким-то образом разнообразить наш жизненный цикл. В чем, собственно, состоит трагедия нынешнего карантина? В том, что ты оказываешься неспособным на что-либо влиять: просто сидишь совершенно изолированный в своем пространстве. Вот тогда и приходит в голову мысль, что, возможно, вся наша жизнь происходит где-то внутри нашей головы, возможно, мы просто снимся друг другу, как в арабской сказке или в матрице, и когда в этой голове ты продуцируешь какие-то триггеры, это делается лишь для ослабления личной внутренней трагедии.

— Лиза, а как вы считаете, возможно ли сегодня вернуть людям надежду на некое чудо, которое откроет перед ними светлое будущее?

— По-моему, мы просто разучились мечтать. И разучились хотеть. В 90-е годы у нас возник лютый ретроспективизм, поскольку именно тогда все почему-то решили, что все хорошее в стране происходило только до 1917-го года. Это, конечно, непроработанная коллективная травма, и Петербург по этой причине до сих пор страдает — ведь с тех пор стали воспроизводить не только хорошие, но и плохие культурные образцы. Плюс появилась страшная разобщенность, мы начали фиксироваться на внутренних надуманных проблемах. Но нужно хорошо понимать, что невозможно построить город, если каждый будет сидеть в своей норе, обернутый в туалетную бумагу: пока не начнешь чего-то хотеть и что-то придумывать — ты ничего, конечно, и не сделаешь. А сейчас у нас в стране целая армия, сформированная за много лет, которая воюет не сходя с дивана.

— И как же можно поднять эту армию с диванов? Особенно представителей новых поколений?

— Мне кажется, нужно менять интеллектуальные векторы на более актуальные. Например, когда я вижу школьную программу по литературе, то просто не понимаю, как продать ребенку необходимость все это прочитать, вообще не знаю, почему подростку это может быть интересно? Чтобы дойти до тонкостей восприятия хорошего литературного языка, нужно в первую очередь увлечься сюжетом или проблемой. Почему, например, Лермонтов был популярен в свое время? В частности, потому что он поднимал суперактуальную повестку. А теперь приходится объяснять чуть ли не каждое третье слово в его стихах и в прозе. Зачем это делать, когда есть и другая литература, которая отвечает на их вопросы, которая резонирует с их мыслями.

— Но ведь тот же «Герой нашего времени» несет вполне молодежный месседж: «Я не такой, как все».

— Это наша иллюзия, мы продолжаем надевать на подростков свои травмы. Они этого не считывают, они воспринимают все совсем по-другому, в том числе и посыл «не такой, как все». Я чуть ли не каждый день вижу, что современные дети научились ценить уникальность каждого человека, их самоидентификация строится на условном пестовании собственной уникальности, потому что они все разные, и это правильно. Им уже не надо объяснять про diversity. Кто-то бродит по крышам, кто-то рисует граффити, кто-то пишет стихи, кто-то ездит в школу на коляске — у каждого своя тема. Все они разные, но при этом дружат и получают друг у друга полезный кусок информации и жизненного опыта.

— Может быть, стоит использовать и элементы развлекательности?

— Вот, кстати, нужно отбросить в сторону идею, что искусство должно развлекать. Искусство никому ничего не должно. Индустрия развлечений — это отдельное направление, с другими задачами и месседжами. У нас на выставке всего один интерактивный объект.

— То есть у Art&Science нет проблем с коммуникациями?

— У этого направления есть одна большая проблема: еще не выработан собственный язык. Одна часть — язык научный, другая — из области культуры и современной критики. При этом совершенно очевидно, что и тот, и другой — языки птичьи. Вот видим мы, к примеру, пейзаж Камиля Коро. А к нему вот такое описание: «На переднем плане находится биологическая форма, у которой отростки имеют характерный охристый оттенок, что означает, что земля обернулась вокруг оси на сколько-то там градусов. На заднем плане располагается водяная взвесь, которая возникает в результате разницы температур… бла-бла-бла…» И тому подобное, сочиненное в жанре научной логики, что ничуть не помогает понять суть Барбизонской школы живописи. Другой вариант — когда описание вполне художественное, но с использованием постконцептуальной терминологии, которая тоже мешает нормальному восприятию. И если эти два языка однажды соединятся, может возникнуть не менее сложная конструкция, хотя, возможно, именно она будет более доступна для восприятия конечного пользователя. Так что у нашего проекта присутствует и очень большая исследовательская часть.

— И все же как вы решаете вопрос доступности понимания?

— Для этого у нас есть специальные медиации. Вот сейчас меня ждет молодой человек по имени Елисей, с которым мы должны записать кураторскую медиацию в виде трехминутных роликов, где будем рассказывать в доступной форме про живое, неживое и квантовое. Объяснять будем, конечно, человеческим языком, коротко и внятно.

— Но почему все же выставка называется «Мера хаоса»? Из-за энтропии, сопутствующей коронавирусу?

— Нет, началось все еще до эпидемии. Хотя, честно говоря, мы просто прокляли себя после того, как придумали это название. С ним мы с большим трудом продирались в Петербурге, шутили много на эту тему, чтобы не впасть в драму, и когда выставка была уже готова для отправки в Новосибирск, почти успокоились: здесь у вас никаких проблем не предвиделось. И вдруг — вот вам пожалуйста… Хотели даже переназвать, но потом подумали: а кто еще будет бороться с энтропией, кроме нас? В этом смысле у нас самая прекрасная команда. Что касается общей концепции, то еще древние греки говорили, что космос — это искусственная реальность, что он создается неустанными усилиями богов и героев. Поэтому, чтобы что-то изменить вокруг, нужно стать в первую очередь для самого себя хотя бы героем. И нужно помнить, что внешний хаос — это еще не все, его можно специальной настройкой мышления как-то купировать, самая страшная энтропия у нас внутри. В общем-то, вся наша выставка именно про это — про место человека в условиях мира, который теряет означающее. Хотя способы борьбы с энтропией могут быть очень разными. Например, когда-то в 70-х годах писатели-диссиденты учили фокусироваться на каких-то микровещах, которые присутствуют и во внешней жизни, и во внутренней. Причем, находя при этом — внутри и вовне — элементы иронии. И эта ирония, мне кажется, может не просто спасать, она даже позволяет двигаться дальше.

— Для нормальной самоидентификации немаловажна и самоирония.

— Да, конечно. Вырастающую на голове корону нужно время от времени подпиливать. Но люди-то вообще все разные. Есть те, которые живут «сейчас», есть люди с ретроспективным взглядом на жизнь. Есть и такие, что думают о том, что будет «потом». И к этой последней категории относятся совершенно разные типы людей. Мне вот скорее интересен брэдбериевский вопрос: чем нам может аукнуться то, что мы сейчас все вместе делаем? Может быть, это потому что много работала с разными «устойчивыми системами», которые придуманы для того, чтобы была возможность оставить что-то нашим потомкам.

— Такой подход напоминает не только Брэдбери, но и мрачные прогнозы Станислава Лема.

— Кстати, один из наших экспертов, которых мы привозили в Новосибирск, Дмитрий Булатов из Калининграда, сейчас готовит проект под названием «Футурологический конгресс» — как раз по Лему. Во Львове, поскольку Лем там родился. Предполагаю что участники этого конгресса не берут позитивизм за отправную точку, хотя, я думаю, не важно, в каком модусе они пребывают, — важно, какой продукт у них в итоге получится. Я недавно узнала прекрасный термин — «насупленный объект», то есть нечто направленное на самого себя и не нуждающееся в зрителе. Культурный продукт, который сам на себя зациклен и функционирует в рамках собственной логики, — это старая история, еще Уорхол, если помните, снимал девятичасовое видео спящего человека. В Art&Science довольно много таких «насупленных объектов», которые не развернуты к зрителю, не нужно на это обижаться — это специфическая логика, наблюдая за которой, можно делать свои выводы. На территории Новосибирска, я думаю, такой нестандартный подход наиболее актуален, поскольку у вашего города есть удивительный жизненный модус, какого я больше нигде не видела. Здесь у вас чувствуется большая витальность и — как бы это сказать… стремление к сделанности.

— Общегородской перфекционизм?

— Нет, это совершенно другое. Это система работы, когда от идеи до исполнения — очень короткий шаг. Причем сделано-то может быть по-разному, но это уже другой вопрос.

— Работает схема «Пацан сказал — пацан сделал»?

— Здесь ситуация гораздо более наукообразная. Может быть, дело в том, что у Новосибирска есть выраженный вектор, — а он действительно есть, это бросается в глаза. Может быть, потому что город очень молодой, или потому что у вас нет под рукой финансового мешка, которым всегда можно воспользоваться.

— Считаете, у нас пассионарный город?

— Да, считаю. Поэтому я ужасно полюбила Новосибирск. Хотя как место для жизни он очень сложен, он не слишком приспособлен для жизни людей, — правда, сейчас с удобной жизнью возникли проблемы во всех городах, поэтому такой хайп вокруг урбанистики.

— Как вы думаете, не может ли нынешняя эпидемия оказаться ироничным божьим промыслом?

— Я бы не стала персонифицировать условный абсолютный разум, если он где-то все же существует, но не исключено, что действительно мы все просто одна из форм жизни, вот эту жизнь мы и живем. Есть бактерии, есть грибы, есть люди — и разницы между ними этот разум, возможно, никакой и не видит.

— И, тем не менее, вы смотрите в будущее с оптимизмом?

— Я просто смотрю в будущее.

Николай ГАРМОНЕИСТОВ, «Новая Сибирь»

Фото Михаила КОНИНИНА, ЦК19