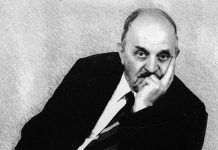

Борис Гринберг — новосибирский поэт, драматург, прозаик. Он стал знаменит в литературных кругах после выхода в журнале «Сибирские огни» подборки его палиндромов (текстов, которые одинаково читаются слева направо и справа налево, к примеру: «Ему внял Емельян в уме»). Автор шести поэтических книг, лауреат премии журнала «Футурум-арт».

— Для начала попрошу совета. Было дело, выложил новый верлибр у себя на странице в соцсети. Вот. И один из участников группы «Литературный академ Городок» написал возмущенный коммент: как не стыдно впаривать людям под видом поэзии прозу в столбик. Что советуешь отвечать? Или не стоит реагировать?

— Ты этого человека знаешь, уважаешь? Если нет — просто не обращай никакого внимания на его слова. Ничего не отвечай! Никаких ответов! Нет! Не пиши даже этого: «собака лает, караван идет». Дискутировать имеет смысл с теми, кто для тебя большой авторитет, мастер слова. Ты должен принимать во внимание их мнение, при этом не обязательно следовать ему. Надо замечания пропустить через себя и решить, что и как ты готов поправить. Когда начинается дискуссия, ты думаешь над аргументами, подыскиваешь правильные слова, тратишь свой ресурс — не лучше вместо этого написать новое хорошее стихотворение? Помнишь физику? Работа по замкнутому контуру равна нулю. Нередко говорят: верлибр — это не стихи. Тут тоже ничего не докажешь, это надо чувствовать, есть в тексте поэзия или нет. Хотя 99 процентов верлибров даже не проза в столбик, а поток сознания, ничего общего не имеющий с поэзией. Это не страшно, столько же дерьма пишется и в рифму! И никого не переучить, просто имей в виду, и все.

— Ну, а сам как считаешь? Поэзия — только то, что в рифму?

— Миллион раз давали определение, что такое поэзия… Хорошо, внесу свои пять копеек. Поэзия и остальное искусство либо есть, либо нет. Силлаботоника намного старше свободного стиха. И никуда не делась, запас ее прочности огромен. А техника стихосложения определяет далеко не все. Бывает, смотришь, все вроде гладенько, ритмично-метафорично — а поэзии нет, от слова совсем. И текст тебя просто не трогает.

Сравним с музыкальными пристрастиями. Одни рок слушают, другие попсу, третьи классику — и все они слушают музыку. В свое время я часто ставил «битлов», а отец, воспитанный на Моцарте, говорил: «Ну, что за какофонию ты слушаешь…»

— Расскажи, что еще изменилось в твоей жизни после публикации в «Сибирских огнях», помимо включения в антологию комбинаторики? Коллеги по перу стали на тебя смотреть как-то иначе или что?

— Я как-то очень быстро стал считаться классиком авангарда, палиндрома, комбинаторной поэзии. Хотя я писал много чего другого. Так вот, люди, которые меня в грош не ставили, начали читать, чего же это я понаписал до «Сибогней». Как там у Цветаевой — «Моим стихам, как драгоценным винам, наступит свой черед». А у меня получилось — как драгоценным виски! (улыбается) Но я проверял — речь шла о переоценке моих стихов как раз 12-летней давности. Когда в 2019-м приезжал в Ленинск-Кузнецкий, то начал читать стихи, написанные 25-30 лет назад — и народу все зашло…

— Прости, решил уточнить: а виски за тысячу рублей вовсе и не виски?

— Ну, да. Если надо просто нажраться, есть более дешевые напитки. С другой стороны, какой-нибудь «Макаллан» 50-летний может стоить какие-нибудь совершенно сумасшедшие деньги, а тебе вообще не понравится.

— К слову, о Цветаевой. Твой вопрос про нее однажды попал в «Что? Где? Когда?» — и знатоки проиграли. Как ты отреагировал?

— Блин, они же фразу «хмари на цвета евангелистские» произнесли раз десять — как можно было не услышать имя поэтессы? Я был просто в офигении.

Эх, в 60-е и 70-е годы у нас была своя эпоха Возрождения. А сейчас идет такое махровое средневековье по всему миру! Везде примитивизация, не только в политике.

— А стихи без знаков препинания — это примитивизация?

— Я часто так пишу, и это не выпендреж. Я стараюсь фиксировать внутренний монолог. А там нет ни запятых, ни восклицательных знаков. И такой текст на бумаге смотрится эстетичнее. Каждый текст требует своей формы.

— А тебе не обидно порой слышать, что комбинаторика — всего лишь экзерсисы в поэзии, не более того?

— Знаешь, один из классиков авангарда, Сатуновский Ян, написал короткое стихотворение, которое я тоже считаю основополагающим: «Главное иметь нахальство знать, что это стихи». Вот как только это прочувствуешь, становится вообще плевать, кто что думает про тебя и твое творчество. У нас же сейчас критиков нет в принципе. У нас есть поэты. Которые почему-то решили, что у них есть право критиковать. И вот критикуют, критикуют, критикуют… Считаю, критик должен стать на место написавшего, принять его законы, его написание, и посмотреть, как он их выполняет, свои законы. Увы, у так называемых критиков есть свои законы, свои критерии, и они критикуют по ним.

Почему я пишу много комбинаторики? Я ставлю себя в кандалы. Чем тяжелее кандалы, тем сильнее мышцы. Ты просто прорваться должен. К новизне. Удивить самого себя. Считаю, комбинаторику надо в детских садах преподавать, когда мозг ребенка свободен для доступа к игре! Пусть пробуют себя в анаграммах, тавтограммах, лексической редупликации. Пусть любят родной язык. А то ведь в школе все начинают его ненавидеть. Я очень долго в школе и с литературой, и с русским языком воевал, с методами их преподавания.

Лермонтова ценю выше Пушкина. Да ты сам положи рядом «Бородино» и «Полтаву» и все поймешь. Лермонтов впитал Пушкина и сделал следующий шаг. А у Пушкина мне очень нравится проза. Я вовсе не умаляю его поэтических достоинств, он революцию совершил в русском языке, он сделал поэзию доступной народу, уйдя от высокопарного штиля. Но Лермонтов мне ближе.

— А если к тебе кто-то обратится знакомый поэт и попросит написать предисловие к книге, что ты ответишь?

— Смотря, какой поэт. Если он мне каким-то образом интересен, постараюсь написать. Откосить, наверное, не получится (улыбается). Не так давно писал отзывы на новосибирца Антона Метелькова и омичку Веронику Шелленберг. Это совершенно не значит, что они как поэты мне близки. Но я вижу, по каким законам пишет та же Вероника и ощущаю, что она в своих законах мастер.

Хочешь, расскажу, как мы познакомились с Метельковым? Однажды в Новосибирске проходил фестиваль экспериментальной поэзии «Экспириенс». И вот мы с Димкой Мурзиным, прекрасным поэтом из Кемерово, сидим на слэме в «Бродячей собаке», пьем виски дешевле тысячи рублей, а рядом читают, читают, читают. И вдруг мы одновременно с Димой говорим: о, стихи пошли! Поворачиваемся: это выступал Метельков. Мы его тогда знать не знали. Ну, что, пошли знакомиться… Потом я сделал вечер «Стенка на стенку» — собрал великолепнейший состав: Пивоварову, Михайлова, Метелькова, Рябова, Кармалиту, Климакову… Наверное, это был лучший поэтической вечер в новосибирской истории за очень много лет. Дело кончилось ничьей, но это вообще не важно. Еще я сходил на «Экспириенс» в Дом актера. И мне дико понравилось то, что там было огромное количество новых поэтов. А мы-то уже думали: все, на нас нская поэзия и кончилась. (улыбается).

Вообще, новосибирская поэзия волнами идет. Были шестидесятники во главе с Фоняковым, затем семидесятники. Примерно раз в 15-20 лет приходит крутая волна. Причем поэты пересекаются, слушают, читают друг друга — ну, красота же! Сейчас весьма интересное поколение выросло: Моисеев, Шуба, Красный, Метельков, Шатовкин, Северов, Полторацкий… Вот только новосибирской поэтической школы нет. Каждый изобретает свой поэтический велосипед — кто-то пятиколесный, кто-то восьмиколесный, хотя столько колес на хрен никому не нужны! Молодежь плохо знает стихи сибирских семидесятников — Маковского, Грехову, Овчинникова, Денисенко... Я не про Метелькова сейчас говорю, он как раз читает много и растет как поэт. Но ему — и многим другим, кстати — я бы посоветовал писать очень разные стихи, расширять свои возможности, выходить за рамки. Тогда будет заметный прогресс. Но вообще, девяносто девять процентов поэтов находят свою дорогу и по ней идут. А я как вижу узнаваемый стиль, эксплуатацию одних и тех же приемов, так сразу хочется убежать подальше.

— В стране стали отмечать юбилеи Бродского. На тебя как-то влияет его поэтика?

— Как она может на меня сегодня влиять? Она во мне... Я Бродского читал запоем еще до того, как поэтом стал, собственно. С тех пор и люблю. Великий поэт, один из немногих, кто реально создал нечто новое. При этом породил дикое количество эпигонов.

Смотри, как интересно все устроено. Цветаева поглотила и переработала Пушкина — и пошла дальше своим путем. Я поглотил Бродского, Мандельштама, Хлебникова, переработал и пошел дальше. Убежден, у каждого должны быть свои ступеньки, по которым надо обязательно пройти, а не стоять и, блин, смотреть: какая, блин, ступенька шикарная, ух ты!

— Получается, ты сам себе главный судья?

— Конечно. Обязательно. Именно так. Ты создаешь свой поэтический мир и свой круг общения. В чьи-то эстетические нормы не вхожу. И ради бога. Зачем это мне? Я что, должен, блин, писать для всех? Нет. На самом деле, я ничего не должен, я даже писать не должен. У меня есть такие свойства организма: я дышу, кушаю, сплю, пишу стихи, хожу в туалет и так далее.

— А если злой волшебник лишит тебя одного из этих свойств, в частности, писания стихов, как ты отреагируешь?

— У меня есть пьеса «Кто знает?» Одни считают ее полным дерьмом, другие гениальной. Драматург Валентин Красногоров прочел и подарил мне с автографом: «Единственному встреченному в жизни живому гению». А он, между прочим, Фроста видел. Пьеса состоит из небольших притч. И в одной говорится о том, как к поэту приходит дьявол и говорит: «Я дам тебе что хочешь, все деньги мира — но ты бросишь писать стихи». И поэт согласился. Может, и я бы согласился. Стал бы рисовать, писать музыку. Хотя для поэта не сочинять стихи это очень мучительно в любом случае. Вся беда в том, что человеческая жизнь не просто коротка, а дико несправедливо коротка. Поэтому надо успевать, успевать, успевать писать то, что внутри тебя. Периодически переключаюсь с обычной поэзии на комбинаторику или вообще драматургию, прозу. В общем, «ни дня без строчки»…

— А что самому ближе?

— Есть такой анекдот про Блока. Закончив свою поэму «Двенадцать», он написал: «Сегодня я гений». Ну, про его поэму я помолчу, а вот ощущение «Сегодня я гений» — это то, ради чего ты и пишешь стихи. Как описать это ощущение? Блин, оно сравнимо с оргазмом вселенских масштабов! Это мощный наркотик, конечно.

— Вопрос о новом опыте. Писал ли ты когда-нибудь гимн заводу?

— Кажется, для «Сибсельмаша» однажды что-то писал. Я вообще работал едва ли не во всех жанрах. Писал и эпитафии, и стихи ко дню рождения.

— С кого советуешь начинать знакомство с современной литературой?

— У меня в свое время в одной из пьес, я уж не помню в какой, герой-поэт гениально совершенно сформулировал. На вопрос «Кто ваш любимый поэт?» есть два ответа. Один честный, другой скромный. Тебя вот какой ответ интересует? Если честный, то каждый поэт любит прежде всего себя, естественно. А на хрена ты тогда пишешь? Если ты пишешь не те стихи, которые являются твоими любимыми, это ужасно.

С кого начинать читать поэзию? Думаю, с Бродского. С Цветаевой молодым будет тяжело. А вот, пожалуй, «Столбцы» Заболоцкого — самое то. Мне очень нравятся из поэтов Серебряного века Георгий Иванов и Ходасевич. Но мой выбор не каждому подойдет.

— Кто такой графоман в твоем понимании? Опасно ли их сообщество?

— Они засоряют информационное поле. Раньше, в советское время, был дефицит хороших книг. Я как-то купил томик Пастернака за сотню — при отцовской стандартной зарплате 120 рублей. А сейчас — захламленность, и не только в книжных магазинах. Сегодня и плохих фильмов больше, чем хороших. Нет, ты пойми, не просто больше— а ты хрен найдешь хороший фильм! Идет всемирное оболванивание стада.

У художников все еще хуже, понимаешь, когда не они решают, что такое искусство, а торгаши, которые заинтересованы под выгодным соусом что-то продать. Говорят, что уже лет 30 в Нью-Йорке все рынки забиты великолепными картинами, которые продаются по цене холста и красок — потому что художникам не достучаться до дебилов, которые заведуют современным искусством, проводят выставки и заполняют галереи.

А для поэта главное настроить свои мозги так, чтобы они все время работали. Я в день пишу 4-5 стихотворений одновременно. Это не значит, что из них получится 4-5 стихотворений. Что-то я, конечно, выбрасываю. Но я держу себя в творческом тонусе, понимаешь? Если ты два дня не делал физзарядку, ты легко возобновишь упражнения по утрам. Но если ты прожил без зарядки два года, то дальше можешь прожить и без нее…

— Ты поездил по Сибири. Какие впечатления в целом, не только литературные?

— Я не был в Иркутске и Красноярске, не приглашали выступить там. Обожаю Ленинск-Кузнецкий. Там голимый совок в архитектуре, очень спокойные люди, ночью можно ходить в полной безопасности. Там тяжелый быт, но при этом народ тянется к поэзии. Хотя Дима Филиппенко привозит в Кузбасс очень разных поэтов, на каждого приходят и слушают с неподдельным интересом. В Кемерово я выступал в универе. Меня предупредили: только без мата. И я читал на филфаке комбинаторику, рассказывал о русском языке и его возможностях — у студентов были глаза по полтиннику. Без пяти минут филологи не замечают лингвистических связей, — приплыли, что называется…

— Ты сказал, что постоянно в тонусе. А как бы ты сформулировал свое такое ощущение, как предстихи?

— Видишь ли, все может быть предстихами. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, а внутренняя работа в голове все равно идет. Однажды в интервью я рассказывал, как рождается стихотворение. Ты просто сто раз повторяешь слово «стул», а на сто первый оно вдруг сверкает, и от него рождается новый образ: «Сел на стол, стол стал стул. Сел за стул, стул стал стол». Своего рода привет Михалкову, у него в «Кошкином доме» было: «Вот это стул, на нем сидят. Вот это стол, за ним едят».

— Ты затронул тему кино. Много ли назовешь гениальных режиссеров?

— У Тарковского много гениальных фильмов. Рязанов по сценариям Брагинского снимал отличное кино. Много шедевров у Гайдая. У Киры Муратовой есть гениальные вещи. Просто великолепный фильм Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих»! А сейчас я включаю американский фильм и сразу понимаю: ага, вот этот кадр стоит миллион долларов. В российском кино другие проблемы: нет нормальных сценариев, актеры разучились внятно говорить, впору субтитры запускать!

— В Новосибирске пытаются открыть музей Янки Дягилевой в деревянном доме на углу Яндринцевской и Семьи Шамшиных — как тебе идея?

— Почему нет? Яна в свое время была в том же кругу, где я тусовался. И снова получается: «лицом к лицу — лица не увидать». У меня были немного другие критерии в музыке… Дягилева гораздо больше поэт, чем Снежина, именем которой в Новосибирске улицу без проблем назвали. Так что я за дом-музей Янки двумя руками.

— Если бы ты сегодня встретил себя молодого встретил, что бы сказал?

— Пожелал бы удачи… «Боже, ты слышишь — я счастлив, и мне ничего не надо. Может, ты чего хочешь? Могу прочитать стишок». Я нашел для себя очень правильную стезю — писать стихи.

— Пожелал бы удачи… «Боже, ты слышишь — я счастлив, и мне ничего не надо. Может, ты чего хочешь? Могу прочитать стишок». Я нашел для себя очень правильную стезю — писать стихи.

Молодого себя я бы, наверное, предостерег бы от попыток выиграть в литературных конкурсах. Не сразу понял, что я не премиальный поэт — и много расстраивался. Как драматург я побеждал много раз, но ставят меня только в любительских театрах, причем платят далеко не всегда. Однажды в Москве я победил на «Любимовке». И тут же читаю интервью с Табаковым: «— Как вы находите пьесы для МХТ? — Ну, мне друзья советуют». Блин, я не пойду, ни за какие коврижки, за себя просить, я это не умею, просто не умею. Меня так плохо воспитывали в Советском Союзе, что я за себя просить не умею! А еще я в свое время поругался с Колядой и Угаровым…

— Борис, а тебе вообще знакомо слово «компромисс»? Прости за рифму…

— Во всем, что касается литературы, я абсолютно бескомпромиссный человек. Я в Новосибирске поначалу ходил на читки «Драмсиба». Потом перестал, не хочу расстраиваться. Понимаешь, принцип перехода количества в качество не работает нигде. И наоборот, ярко начинающим лучше вовремя остановиться, не штамповать тексты. Считаю, Сигарев и Богаев написали много необязательных, проходных пьес, появились самоповторы.

В нашем театре есть одна закавыка. Режиссеры драматургию не любят. Им на хер драматургия не нужна вообще. А что им надо? Самовыразиться. И проще всего это сделать на классике. Тем более, что ни Чехову, ни Шекспиру не надо платить гонорар и авторские отчисления…

— Приведи пример своего спонтанного поступка!

— Их было очень много. По морде бил. Я человек, воспитанный в рабочем районе. У меня спонтанные поступки в основном связаны с реакцией на окружающих.

— Буду иметь в виду… А какие события рифмуются в твоей жизни?

— Все рифмуется. Вся моя жизнь рифмуется. Любые наблюдения, любой случай — все находит свое отражении в творчестве, все зарифмовывается. Не рифмуется, а зарифмовывается. У кого-то идет полоса: свадьба, развод, свадьба, развод. А у меня одна свадьба была, до развода не дожила, так что рифма пока не изобретена (улыбается).

— Тебе не кажется, что современный человек довольно-таки беспомощный в быту, и если отключить электричество, все может закончиться очень печально?

— Нет. Понимаешь, советского человека это никак не испугает. И если что, мы с семьей в тайге выживем. Жена великолепно готовит все из всего. В детстве у каждого пацана был перочинный нож. Можно было выстрогать рогатку, резинку из трусов вытащить, раздербанить какой-нибудь высоковольтный провод на кольца, сделать пращи… Мир давно катится куда-то не туда, все на технике заточено. И это делается специально, чтобы человек был зависимым, управляемым. В принципе, человек должен жить двести лет. Я думаю, что все отдадут свои свободы, блин, за лишние двадцать лет жизни. Да блин, зачем тебе свобода? Что ты с ней делать будешь? Пойду напишу об этом стишок…

Юрий ТАТАРЕНКО, специально для «Новой Сибири»

Фото из архива Бориса Гринберга

Ранее в «Новой Сибири»:

Поэтесса Варвара Заборцева: Распределять свои силы так, чтобы оставалось место удивлению