История строительства Новосибирского государственного театра оперы и балета неразрывно связана с историей развития культурных процессов в регионе и в стране в целом. Ошибочно полагать, что оперный театр возник на пустом месте волей Сталина, компартии Советского Союза, хотя Иосиф Виссарионович толк в культуре знал и понимал ее как мягкую силу, в отличие от Ленина, который в свое время написал пять записок с требованием закрыть Большой театр.

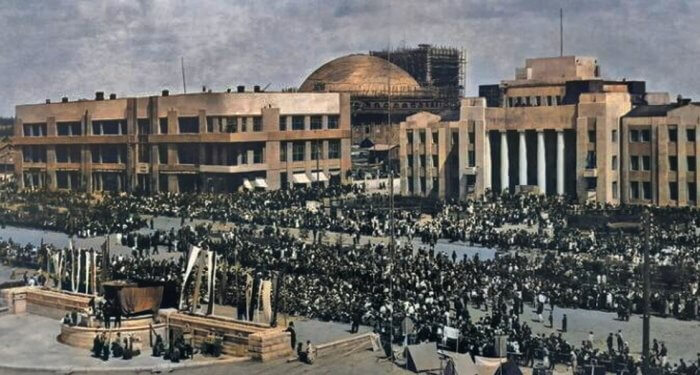

В июле 1928 года при Сибкрайисполкоме был создан Комитет содействия строительству «Большого театра Сибири» («Комсод»), который возглавили зампред крайисполкома И. Г. Зайцев и председатель театральной комиссии, один из основателей Сибгосоперы В. Д. Вегман. Комсод разрабатывал программу строительства, считая, что театр — «наиболее доступное орудие пропаганды идей социализма», комитет заявлял, что «современный театр является буржуазным наследием со всеми признаками буржуазного характера, является театром интимного характера, со свойственным для него делением мест по удобству: ложи, партер, балкон, галереи. Современный театр не годен для массовых постановок и не рассчитан на массового зрителя». Словом, задачи создания нового человека, человека будущего была основной задачей и движущей силой.

И не на пустом месте Новосибирск стал культурной столицей Сибири, в нашем регионе были определенные предпосылки для того, чтобы театральное искусство получило развитие именно в Новосибирске, тогда в Новониколаевске. И хотя ТЮЗ здесь был лидером, и, собственно, именно он был создан 95 лет назад на базе Сибирской государственной оперы.

Со строительством легендарного здания Сибирского Колизея была очень непростая, очень интересная и во многом драматическая история, которая наглядно показала, как именно в Сибири левацкие идеи реформирования театра сначала были поддержаны, а потом развернулись на 180 градусов — в сторону имперского классического театра, который выполнил мистическую миссию культурного ковчега в сохранении и продвижении европейской культуры на восток России.

Обо всем этом рассказывает Сергей Филонов — хранитель фондов Музея истории архитектуры Сибири имени С. Н. Баландина Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова. Массив архивной информации им был поднят большой, требовалось серьезное осмысление и анализ. Но в канун 80-летия НГАТОиБ это надо было сделать.

— Сергей Владимирович, когда началась история Новосибирского театра оперы и балета?

— Новосибирск, как и вообще Россия, известен в мире в первую очередь благодаря театрам. Театральная жизнь в Новониколаевске началась еще до революции. Уже тогда здесь ставились театральные постановки: была самодеятельная труппа, были профессиональные актеры, которые гастролировали по Сибири. Продвигаясь по Транссибу, они не могли миновать наш город.

Под театральные постановки приспосабливались разные здания. В первую очередь это был Городской торговый корпус, в котором сейчас расположен областной краеведческий музей. Это здание, естественно, не проектировалось под театр, там плохая акустика, но выбирать не приходилось. Таким образом, театральная жизнь нашим землякам была знакома. Большой популярностью пользовался польский театр, в котором спектакли шли на польском языке. На гастроли этого театра ходили все желающие жители Новониколаевска. Такая востребованность была.

На территории сада размещались закрытый летний театр, открытая сцена, ресторан, дом-читальня. История здесь такова. Летом 1906 года известная певица Анастасия Вяльцева возвращалась с востока с раненым мужем. Она согласилась дать концерт в Новониколаевске. Сценических площадок не было, и тогда на пустыре улиц Сибирской и Кабинетной специально для концерта Вяльцевой построили концертную раковину, позже вокруг и создали сад «Альгамбра». В 1916 году городская управа передала закрытый летний сад «Альгамбра» в распоряжение театральной труппы артиста Г. А. Соколова. После революции сад продолжал работать, там давали концерты, ставили драматические спектакли, давали оперетту. В 1930 году на территории сада построили детский комбинат, существующий и поныне (детский сад № 96). К слову, первой певицей, которая не побоялась ехать в Сибирь, была Мария Александровна Каринская, которая пела на сцене железнодорожной школы, на краю Михайловского оврага (там сейчас проспект Димитрова). Именно по рекомендации Каринской в Сибирь устремились и другие артисты.

— У нас что, была польская диаспора?

— В широком смысле — польская новониколаевская диаспора, в узком смысле — место компактного проживания диаспоры: Польский квартал. Можно сказать, это был весь нынешний Железнодорожный район — от вокзала «Новосибирск-Главный» по улице Шамшурина до улицы, которая сейчас называется Ленская, и другие районы. Там жили поляки-железнодорожники: инженеры, технари, люди образованные и с высоким уровнем культуры. Свою культуру они развивали. В Польском квартале были свои школы и даже музыкальная школа, которая до 1916 года располагалась на улице Ядринцевской. С началом Гражданской войны хозяйка этого заведения уехала, и системное музыкальное образование вновь появилось в нашем городе только в 1945 году с открытием музыкального училища (ныне колледж имени Аскольда Мурова) и в 1956 году с открытием консерватории.

Во время Гражданской войны город стал центром польской культуры на территории бывшей Российской империи. Сюда съезжались все поляки, которые только могли сюда добраться. Здесь был знаменитый польский легион, точнее, пятая дивизия польских стрелков. Новониколаевск в целом был городом европейской культуры, городом мигрантов из европейской части страны. Здесь были представители центральных и восточно-европейских народов, у которых был свой культурный уровень, который они сохраняли и развивали. Они были локомотивом, подтягивающим общий уровень культуры местных жителей. Здесь, на территории Новониколаевска, была интеграция, смешение. Поляки становились более русскими, а русские — более поляками. В современных условиях это кажется нонсенсом, но так было. В принципе, поляки и русские генетически идентичны. Заключались межнациональные браки, перемешивалась культура.

При советской власти в 20-е, 30-е годы в стране стали развивать эти самые польские школы. А потом был освободительный поход 1939 года, и около 20 тысяч ссыльных оказались в Новосибирске, в первую очередь как раз в Железнодорожном районе. Тут они пережили Вторую мировую. Они занимались культурной и антифашистской деятельностью, из них формировались новые части Войска Польского. Польская диаспора достаточно сильна по сей день. Вспомните, к примеру, костел святого Казимира, символ, значимый и сегодня.

То есть Новосибирск был городом европейской культуры, а европейская культура немыслима без театра, потому что это один из ее основных институтов, столпов. Изначально такого не было, поскольку вокруг будущего города жили в основном староверы, которым театр был не нужен и не понятен. Приехали европейцы, и возникли школы, библиотеки, театры. В нашей большой Томской губернии первый театр возник в 1848 году.

— Вернемся к музыке, к музыкальному театру, расскажите про губернскую оперу.

— Она называлась Сибирской государственной оперой.

— А где она располагалась территориально?

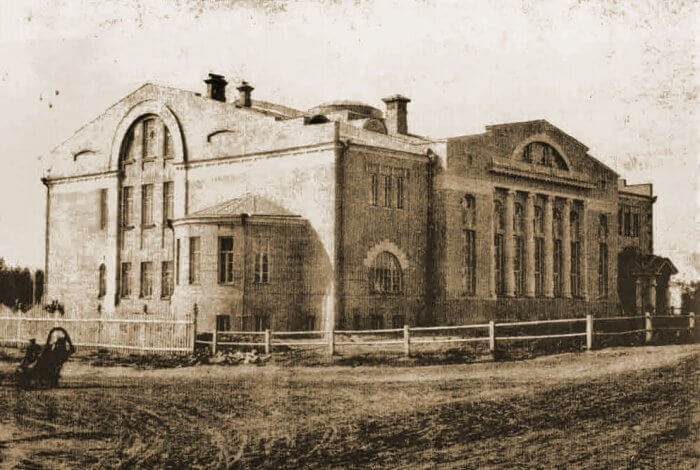

— Сейчас в этом здании театр «Красный факел». Сибгосопера была образована в Омске в ноябре 1920 года, потом переехала в Новониколаевск и разместилась в Рабочем дворце. Про это здание можно долго рассказывать. Там была сцена для самодеятельных постановок. Сибгосопера была одновременно театром оперы, балета, драматическим, музыкальной комедии или оперетты. ТЮЗ образовался позже. И все это было между собой тесно связано, но ТЮЗ уже располагался в другом здании, точнее, в других зданиях.

— Вы занимались этим вопросом по архивам, мы пытались там что-то найти, но, увы, почти ничего нет?

— Нет, все материалы собрал Сергей Николаевич Баландин. Из них было понятно, что это была за организация. Как я сказал, позже здание Рабочего дворца занял «Красный факел». Театр «Красный факел» был создан в Одессе и был передвижным, приехал сюда в 32-м году из Ленинска-Кузнецка, где должен был стать стационарным, но в Ленинске-Кузнецке не было традиции ходить в театр и были проблемы со зрителями. В это время уже строился Дом науки и культуры (сегодняшний театр оперы и балета) и труппа Госоперы должна была стать труппой оперного театра в составе Дома науки и культуры. Но не сложилось. То есть, по сути, труппа Госоперы прекратила свое существование.

— Говорили, что у оперы были длительные, на несколько лет гастроли по региону.

— Длительные гастроли были у «Красного факела» во время Великой Отечественной войны. Театральных помещений в городе было мало, и их заняли эвакуированные театры из европейской части СССР, а «Красный факел» и ТЮЗ были вынуждены уехать, Госоперы на тот момент практически не существовало.

— Тем не менее наш оперный театр возник не на пустом месте?

— Нет, конечно. Был уже мощный культурный слой, создавший предпосылки.

— А теперь давайте поговорим, собственно, о грандиозном проекте, в результате которого появилось здание сегодняшнего театра оперы и балета и о роли Сталина в этом процессе.

— Первоначально речь шла о строительстве отдельного здания для оперного и драматического театров и будущей сибирской консерватории, но позже было принято решение строить большой культурный центр сибирского масштаба под названием Дом науки и культуры (ДНиК). По программе он должен был состоять из нескольких зданий, объединённых единством архитектурного замысла. В этот комплекс входили: театр вместимостью 2100 человек, он же место работы краевых съездов и конференций, научно‑исследовательский институт с лабораториями и конференц‑залами, краевой музей производительных сил Сибири с научными кабинетами, картинная галерея. Затем в программу добавились центральная библиотека на 400 тыс. томов, радиоцентр, радиостудия, конференц‑зал на 400 человек. Объём здания должен был достигать 150 000 м³.

Вообще, идея «Театрального Октября», которой вдохновлялись проектировщики ДНК, изначально принадлежала Всеволоду Мейерхольду. На разных этапах проектирования и строительства эту идею дополняли и развивали, а планы перестройки театральных зданий братьев Весниных уже просто наложились на гигантский проект. Дом науки и культуры — это идея Вениамина Давыдовича Вегмана. Именно он был ее активным двигателем с 1926 года. Удивительно, но на этот проект находились деньги. Можно было расширить имеющиеся театральные здания, что и было сделано в 30-е годы со зданием бывшего Коммерческого собрания, то есть «Красного факела». Но строительство самого театра оперы и балета было связано с мировыми тенденциями и движением в целом в стране. Нельзя сказать, что это задумывалось как проект исключительно для Новосибирска. Был классический театр, который хотели ликвидировать, перестроить во что-то новое, прогрессивное. Все основные идеи, понятно, были в центре — в Москве, Ленинграде, а не на периферии, какой была Сибирь. Наиболее внятно эти идеи сформулировал Сергей Дмитриевич Меркуров, скульптор-монументалист, один из основных московских ваятелей первых советских десятилетий. Автор многочисленных монументов Ленину и Сталину. Сделал посмертную маску Ленина, с которым был лично знаком. Известно, что в 1920 годы он был членом масонской ложи «Единое трудовое братство», Ассоциации художников России. Наверное, для полноты картины нелишним будет упомянуть влияние на него мистика, духовного искателя, композитора и писателя Георгия Гурджиева, который приходился ему двоюродным братом.

Но с нашим оперным театром все произошло ровно наоборот: все новаторское в театре, что было в столицах, перенесено сюда, на периферию. Вот это феномен. Дальше случился не менее интересный переход Дома науки и культуры в театр оперы и балета. Это было связано с общегосударственными процессами. И перестройка здания Дома науки и культуры под театр оперы и балета была с этим связана. Это были тенденции общесоюзные, и неверно говорить, что такое случилось только в Новосибирске. Вот ТЮЗ был порождением Новосибирска. Он отпочковался, по сути, от той самой Сибгосоперы, но при этом имел местные корни. И когда во время войны сюда эвакуировали ленинградский ТЮЗ, между ними возник антагонизм, конфликт. Они были, по сути, на равных. По этому поводу приводят воспоминания Зои Булгаковой. Она объясняет, что ленинградский ТЮЗ во время эвакуации хотели отправить в Кемеровскую область, но, учитывая ситуацию с «Красным факелом», поняли, что там у них не будет зрителя, поэтому смогли договориться с руководством о переводе в Новосибирск и заняли здание театра.

— То есть Новосибирск к этому времени был более подготовлен к появлению театров. У него был зритель?

— Дом Ленина. В годы войны был коммунальной квартирой для театров, впоследствии в нем работал новосибирский ТЮЗ, который перебрался в 1984 году в специально выстроенное для него здание. Впоследствии был переименован в молодежный театр «Глобус», а здание Дома Ленина в 1986 году передали Новосибирской государственной филармонии. В настоящее время в этом здании находится камерный зал концертной организации.

Да, именно так и было. Понятно, что это ТЮЗ — советский конструкт, нигде в мире театров юного зрителя не было, первый был открыт в Ленинграде и был успешен. Наш ТЮЗ имел большую группу поклонников. У него был свой репертуар, свои идеи. Так вот, ленинградцы посчитали их конкурентами и смогли вытеснить в Кемеровскую область, где сибирский ТЮЗ проработал до 1943 года, а потом вернулся в Новосибирск, в здание Дома Ленина. И здесь все тоже было непросто. Получилась коммунальная квартира. Одно здание делили три театра: наш ТЮЗ, ленинградский и «Белгосет» — Белорусский государственный еврейский театр. Кроме того, здесь велась образовательная деятельность, готовили будущих артистов, режиссеров. Еще несколько слов о белорусских театрах. Был Белорусский драматический театр, которому в Новосибирске места не хватило, и его отправили в Томск, где он успешно гастролировал, а потом вернулся в Минск. Так что, если бы у нас были еще театральные здания, мы бы приняли еще театры. Но даже в таком состоянии возникла творческая конкуренция европейских театров и сибирских. Существовала разница концепций, методов, действий. И при этом существовала гибкость подходов к репертуарной политике. Тот же ТЮЗ, когда уехал на восток, где детей было несравненно меньше, быстро пересмотрел репертуар в сторону героико-романтичных спектаклей, направленных на взрослую аудиторию.

— А что случилось с Домом науки и культуры? Мы имеем здание, которое выстроили, которое не подошло, его перепрофилировали. Какова история этого вопроса?

— Там есть два аспекта. Первый — идеологический, или культурный, нематериальный. А второй — материальный, то есть чисто архитектурный, искусствоведческий. Что касается первого аспекта: строили фабрику по переработке человеческого материала в эмоциональном смысле, или еще как вариант — для переработки человеческого сырья (определение Сергея Меркурова). Как это понимать? Имелась в виду «перепрошивка» человека. В общем, занимались переделкой человека в эмоциональной сфере. Поначалу Дом науки и культуры планировался как комплекс из восьми зданий, потом из шести, а потом — из одного основного, в котором будет все: театр массового действия, цирк, планетарий, конгресс-зал, спортзал и цирк на воде. Все это называлось панорамно-планетарным театром или театром массового действия, или театром панорамно-планетарного типа. То есть это были левацкие условно-троцкистские идеи, но в это время в стране от них начали уходить. Иосиф Виссарионович тогда и сказал свое веское слово.

— Получается, что то, что строилось как новаторское, способное создать нового человека, к концу тридцатых годов резко поменяло вектор движения. И если Меркуров, идеолог глобального проекта, как сейчас говорят, переобулся в воздухе и занялся монументальной скульптурой известных деятелей культуры и политики, то, похоже, Вегман это или не понял, или не хотел понять. И в 1936 году за это поплатился жизнью: по версии следствия покончил собой. Созданный же при его поддержке проект строительства ДНК развернулся на 180 градусов, к центру. А почему это возникло именно в Новосибирске?

— Это происходило в целом в Советском Союзе, а не только в Новосибирске. Это миф, что проектировали только для Новосибирска. Первый проект начинался в Ростове-на-Дону в 1930 году. Там проводился конкурс. Возникли различные варианты проектов, как результат появился вариант нашего Дома науки и культуры. Проект А. З. Гринберга и Т. Я. Бардта (Т. Я. Бардт вместе с художником М. И. Курилко разработал систему панорамно-планетарного театра, которая легла в основу архитектурного формообразования ДНК). Дальше был вариант для Харькова, для Иваново, для Свердловска, Москвы и условно Минска. Но с Минском запоздали, и там был, по сути, театр оперы и балета. Сейчас — Большой театр оперы и балета Республики Беларусь.

В Москве был построен театр Красной армии. Был проект для театра Мейерхольда, но он не был реализован. Первый проект театра массового действия для Красной армии делал Т. Я. Бардт. Потом его направили в Новосибирск.

В Ростове такое здание было построено, во время войны его разрушили, потом восстановили как драматический театр. В Свердловске начали строить, но не построили. В Иваново построили, сегодня это Дворец искусств.

— Почему были выбраны именно эти города?

— Москва — это столица Советского Союза, Харьков на тот момент — столица Украины, Ростов-на-Дону — столица юга РСФСР. Иваново по планам должен был стать столицей РСФСР, Свердловск — столица Урала. Новосибирск — столица Сибирского края. До Дальнего Востока не дошли: ресурсов не хватило. Может быть, они бы нашлись, но не было энтузиастов таких проектов.

— Вообще, роль Сталина в сохранении классического театра трудно переоценить. Именно он сделал все для того, чтобы сохранить театры в СССР.

— Ленин вырос, по сути, в провинциальном городе, он понимал оперетту, ему нравились постановки на революционные темы. Понимал, что такое романс, но классическую оперу он не понимал. Сталин ценил классику, был знаком с репертуаром многих театров. Именно Ленин предлагал закрыть все оперные театры, а Сталин развернул линию партии с крайне левых позиций к центру. Важно было воссоздать классический театр как символ империи. Поэтому у нас появляются советские имперские театры. Можно вспомнить товарища Кирова, который прошел большую революционную школу в Томске. У него не было ни театрального, ни искусствоведческого образования. Революция его захватила, и он бросил учиться. Из Сибири Киров уехал во Владикавказ и вдруг в этом самом Владикавказе стал театральным критиком, писал статьи в местных газетах, которые можно еще найти. По местным меркам он был лучшим театральным критиком. Когда говорят: «А почему в Ленинграде театр назван в честь Кирова?» Вот именно поэтому.

Вернемся к истории театра. Первоначально решили отказаться от «голого» авангарда, по сути, сохранив то же содержание, тот же самый Дом науки и культуры. Его еще не достроили, но решили, что нужно декорировать. Были предложения, допустим, того же Крячкова — с богатой лепниной. Это 1933—1934 годы, а в 1935 году решили отказаться от так называемой излишней механизации.

— А где в это время находилась та самая полусамодеятельная оперная труппа?

— Сибгосопера как бы рассосалась. Это ориентировочно 1932 год. Кто-то остался, но назвать их труппой нельзя. Ее стали формировать перед войной, когда уже собирались в августе 41-го открыть театр оперы и балета. Помешала война. И следующий коллектив набрали в 44-м, когда здание было введено в эксплуатацию.

— А в годы войны концерты давали?

— Концерты давали в основном эвакуированные артисты. Здание использовалось в 42-м, 43-м для проведения торжественных заседаний и концертов.

— Автор легендарного «Чиполлино», артист балета Геннадий Рыхлов был слесарем завода, который занимался в балетной студии, открытой в 1944 году.

— Да, в 1944 году набрали в студию рабочих, служащих, просто школьников. Студийцев подготовили, и они показали себя уже в 45-м и в 46-м годах. А вот что произошло с самой Сибгосоперой — непонятно. Не вся информация есть. Более или менее понятно с проектированием и строительством Дома науки и культуры, с архитектурной частью, а вот по истории театральной труппы информации крайне мало. Театр начал функционировать как полиморфное здание, полиморфный объект, а потом его, так сказать, переформатировали в театр оперы и балета. С началом войны он функционировал как хранилище, музей, концертная площадка, зал заседаний, хотя и собственный театральный музей тоже открылся уже в 47-м году.

Ситуация с формированием театра была интересная. Фундамент труппы возник в 1941—1944 годах. Вернее, возникла основа театрального коллектива, потому что театр — это не только творческая труппа, но и мастера различных театральных специальностей. Вот есть такой пример. Началась война, и мастера как раз настилали планшет сцены. Не успели: кого-то мобилизовали, кто-то добровольцем ушел. Практически полностью встала работа столярного цеха. Там остался один только хромой мастер Власенко, которого не взяли на фронт. Он попросил рабочих, а ему дали подростков. Когда те к нему пришли, он, мягко говоря, выразил сомнение насчет профессиональных данных этих ребят, но выучил, а после достижения призывного возраста этих ребят стали забирать на фронт.

И еще пример из книги «Гордое звание строитель»: «Свой первый рабочий день Даниил Савельевич Поварёнкин запомнил на всю жизнь». Вот этому самому Поварёнкину было на тот момент 12 лет. Некоторые были постарше. Мастер Власенко обучал их столярному делу, плотничать. «Не все гладко шло у ребят. Случалось, «давали» стопроцентный брак» «Власенко ребята уважали. Зря мастер не шумел. Если что — за дело. А так — добрый. Картошки из дома принесет, испечет в железной печке, что стояла в мастерской, всех оделит. В семью Поверёнкиных пришло горе — погиб отец. Крепился Даня. А когда подошел в обеденный перерыв Власенко и, обняв за плечи, прижал к себе, не выдержал — заплакал. Позже он случайно узнал, что у Власенко погибли на фронте три сына и два зятя. Подивился: до чего волевой человек, не показал перед ними, мальчишками, свое горе». Вот такими силами достраивали театр, те, кто потом вошли в коллектив: они были подростками.

Известно, что уже в тридцатые годы в концертном зале Московской консерватории проводилось прослушивание желающих посвятить свою жизнь служению новосибирской опере, но об этом в следующих материалах.

Александр САВИН, специально для «Новой Сибири»

Ранее в «Новой Сибири»:

Юбилейный проект «Театр Победы» в НОВАТе объединил несколько выставок