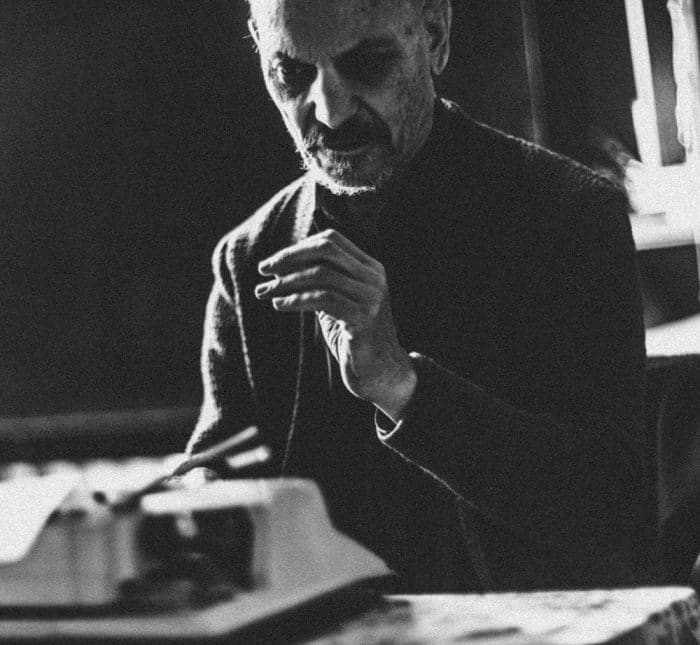

Он, пожалуй, самый незаметный и ненавязчивый поэт Новосибирска. Несмотря на то, что Евгению в этом году исполняется 70 лет, а стихи пишет с самого детства, за свою жизнь он издал всего один сборник — «Ода математической лингвистике». При этом стихи его публиковались в нескольких антологиях и сборниках (в том числе в ставшем культовым «Гнезде поэтов»), в новосибирском журнале «Сибирские огни» и питерском альманахе «Петрополь». Всю жизнь он работает программистом, поэтому отношение к гуманитарным наукам у него весьма своеобразное. Сегодня ветеран новосибирской поэзии рассуждает о творческих мотивациях поэта с математическим складом ума, вспоминает лито Фонякова и культовых поэтов 70-х годов.

— Вот погляди, Евгений Мударисович, на стенках книжного магазина «Капиталъ» висят портреты известных литераторов, которые здесь побывали. Как думаешь, наши теперь тоже повесят?

—У меня есть большие сомнения в том, что меня можно поместить на эту стенку.

Я вообще всю жизнь себя ощущал жителем окраины, поскольку живу в Первомайском районе. Как известно, он возник, когда к Новосибирску присоединили станцию Инскую, незадолго до моего рождения. Но там до сих пор по привычке говорят: «Я в город поехал». Так что мне всегда хотелось перебраться «в город», так сказать, ближе к центру. Я с детства любил там гулять, он мне даже во сне снился, да и сейчас иногда снится, как город моей мечты. Может быть, это все какие-то мои личностные проблемы: Первомайка лежит на пересечении нескольких железнодорожных веток, поезда хорошо слышно, возможно поэтому я регулярно вижу во сне, что куда-то собираюсь уезжать, но уехать никак не получается.

— Скажи, откуда у математика вдруг возник интерес к гуманитарным темам? Ты ведь еще и музыкой в молодости интересовался?

— В школе я учился на отлично, поэтому меня окружали вполне продвинутые друзья и приятели, многие из которых были музыкально образованы. И живя на окраине, я часто завидовал тем из них, которые приобщились к какой-то серьезной музыке. Мне всем этим некогда было заниматься, так что даже битлов различать между собой я начал только женившись, поскольку моя жена оказалась битломанкой. Шостакович, Стравинский, Барток и вдруг — в «Кругозоре» — весьма авангардный Арво Пярт… Еще такие пластинки, как «По волне моей памяти», которые я приобретал в командировках, в сельских магазинах.

— Почему же в список попал не слишком модный Бела Барток?

— Я ориентировался чисто на слух, да еще и много читал, так что кое-что знал по поводу отношений между композиторами. К примеру, Стравинский упоминает в своих мемуарах громадное число персоналий, включая представителей партии и правительства, но среди них нет Шостаковича. Я думаю, что в каком-то смысле эти двое были братьями, а ведь братья всегда ссорятся — ну, как русские и украинцы… Вот мой отец башкир, и от него я знаю, что между башкирами и татарами тоже очень непростые отношения, несмотря на схожесть языков…

— В поэзии тоже вечно такое происходило. В чем-то похожие поэты терпеть друг друга не могли.

— Я знакомство с поэзией начинал с Вознесенского, так что фамилию Евтушенко просто не мог спокойно слышать. А меня все разубеждали: дескать, по-своему это одно и то же. Говорят, был случай, когда этих двоих приглашали на одно культурное мероприятие, но тот и другой синхронно отказались, потому что решили, что там обязательно встретятся друг с другом. Кстати, Ахмадулина и Мориц тоже крайне осторожно друг к другу относились…

— Ну а ты-то сам как неосторожно вторгся в эту область?

— Всегда с удовольствием вспоминаю, что почитать Вознесенского мне косвенно подсказала моя учительница. Может быть, потому что пыталась научить меня правильной устной речи: на бумаге я писал складно, а вот когда отвечал у доски, зажимался. И она меня все время выталкивала на сцену на школьных вечерах, где я читал, к примеру, антифашистские стихи Светлова. И вот однажды планировался тематический «ленинский» вечер, перед которым она порекомендовала не читать «Лонжюмо» Вознесенского, после чего я, конечно же, первым делом познакомился с этой поэмой и прочитал отрывки из нее. Многие потом меня хвалили за храбрость.

Я тянулся к точным наукам и еще до окончания школы твердо решил, что стану инженером или строителем, но не математиком или модным физиком. Наверное, здесь сказались гены: мой папа умел считать в уме не хуже Корейко, на войне он был сапером и привык никогда ни в чем не ошибаться, даже когда работал с финансовыми документами. Очень любил решать всякие шарады и кроссворды, постоянно задавал мне логические задачки… Так что нет ничего удивительного в том, что я всю жизнь работаю программистом.

— Поэзия подобралась к тебе с неожиданной стороны?

— Хотя гуманитарный мир мне был не очень близок, меня уже в юности ценили как литератора. Недавно я узнал, что экзаменационные сочинения в стихах у нас в стране министерство образования писать запретило, а я вот в детстве как-то раз сподобился и зарифмовал. И одна из наших преподавательниц русского языка и литературы, Серафима Васильевна, прочитала его вслух перед всем классом и поставила за него пятерку. Несмотря на мою тягу к физике и математике, литература меня лет с пятнадцати сильно захватила. Возможно, благодаря ей я придумал себе такую твердую установку: жизненное пристанище не должно быть обременительным, я не собирался в будущем сворачивать горы в области атомной энергетики или астрономии, а хотел работать чисто для души. И еще до окончания института, в середине 70-х, я начал изучать компьютеры, которые только что стали появляться, даже диплом с их помощью делал. Таким вот образом проскользнул между математикой и литературой.

— Так с чего все началось? Не верю, что с только с Вознесенского.

— Знаешь, я не помню точно, как серьезно приобщился к поэзии, — то, что заносил себе в записную книжку, я не рассматривал как творчество. Наверное, была врожденная способность слышать музыку речи. Вернее, даже не музыку — у меня с музыкальным слухом не особо… Может, поэтому я и люблю композиторов с острым звучанием и уходом от классической гармонии. Даже Маяковский в рамках школьной программы меня задел своими ломаными строчками и хулиганскими рифмами. Помню, что я тогда его портрет откуда-то перерисовал и на стенку повесил.

— Расскажи о своем паломничестве в знаменитое лито Фонякова.

— Однажды моя соседка тетя Зоя говорит: «Тебе надо пойти со стихами в союз писателей, к Илье Фонякову, там у него кружок для начинающих». И принялась словоохотливая тетя Зоя рассказывать мне про неведомого мне Фонякова, который из командировки на Кубу недавно приехал: «Такой приличный человек, знаменитый журналист, и… бородатый! Срам смотреть. Я уж ему говорила, он только смеется». Я думал про себя: «Знаменитый, с бородой… писатели там у него... А я разве писатель? Сочинил несколько стихов под Вознесенского...» В общем, не то что не пошел, а даже в голову не пришло пойти. Кстати, посейчас я на той же позиции.

Но как-то раз мой друг Сергей Ненашев, бард и поэт, взял надо мной шефство и привел меня в Союз писателей, который располагался тогда рядом с центральным рынком и зоопарком. Что характерно, съехали с тех пор оттуда и зоопарк и Союз, а рынок остался на месте, — что, как говорится, несомненно внушает. Сергей каким-то образом дознался, что под крышей союза процветает какая-то студия для самодеятельных писателей, называемая литобъединением, сокращенно лито.

— Да, довольно туманное название.

— Назначение этого термина представляет собой типично советскую загадку. Кого с кем должны были объединять эти лито? Любители, что ли, задумали объединиться по зову сердца, и вот тут им руководство старших товарищей как раз подвернулось? Это такой же миф, как письма трудящихся в советские газеты, — их когда-то в массовом порядке писали сотрудники самих газет. Письма, разумеется, приходили, но пригодных для какого-то реагирования было ничтожно мало, а уж в идеологических целях…

— И как ты приобщался к этому литературному мифу?

— Мы внедрились на заседание лито под руководством вышеупомянутого Ильи Олеговича. Как это произошло реально, не помню, а значит, доступ был вполне демократичным. Пришли и пришли. И ведь что интересно, это лито считалось элитным, под эгидой самого Союза, и прям в этих имперских стенах! Мы попали прямо в главную кузницу кадров советских писателей, а прочие стихотворцы, значит, прозябали в каких-то красных уголках и общагах заводов, в клубах художественной самодеятельности, и тому подобное.

А вводили нас в курс дела назначенные Фоняковым типа кураторы, среди них один — феноменально просоветский — назывался старостой. Эти люди доложили начальнику в кулуарах, что пришли прослушиваться молодые дарования. И нас вызвали на сцену, мы зачитали какие-то тексты. Фоняков снисходительно похлопал нас почти что по плечу и пообещал поставить в программу очередного заседания как-нибудь в дальнейшем, когда мы пооботремся среди народа. Ведь для заседания лито всегда составлялась немудреная программа: заявлялся выступающий (стихотворец, как правило), ему назначался рецензент (обычно им становился предыдущий испытуемый), потом могли высказываться и задавать вопросы присутствующие, а в конце обязательно солировал Фоняков. В этой роли он был хорош — довольно известный и как-то слишком гладкий поэт, он за пределами этой основной профессии был, пожалуй, поинтереснее. Знал на память массу текстов, преимущественно советских поэтов, и довольно нестандартно о них мог рассказать.

— Познакомился там с компанией из так называемого «Гнезда поэтов»? Овчинников, Шипилов, Денисенко?

— Я их всех там не застал чуть-чуть. Честно говоря, я в свои двадцать лет даже представить себе не мог, что где-то есть люди, которые не только пишут стихи, но еще и общаются между собой. Я ведь привык получать информацию в письменном виде, а к такому устному общению — нет, не привык. И вдруг оказалось, что делиться мыслями можно не только на страницах «Литературки» и «Юности». Да еще и разбирать стихи друг друга.

— Традиция-то это древняя: вспомни хотя бы «Цех поэтов» Николая Гумилева.

— Да, и потом все это продолжили советские литобъединения. Подобный ликбез полезен. Я постепенно узнал такие фамилии как Мандельштам, Тарковский и Соснора. Причем, последним сразу увлекся, потому что Тарковский меня смущал сложными построениями, непрямыми высказываниями.

— Был слишком серьезным и «классическим»?

— Да нет, не «классическим», просто он писал более плотно и умно, чем Вознесенский. Потом в руки моего друга Анатолия Шора, который меня образовывал, попался Александр Величанский, а там и Введенский. И тут он мне говорит: «Думал, что после Величанского я разочаровался в самиздате, а тут вдруг что-то интересное». Хармса ведь тогда уже знали немного, а вот насчет остальных обэриутов было похуже, так что мы поначалу даже решили, что Введенский — наш современник, наподобие Бродского, только зачем-то выделывается на почве абсурдизма. Но человеком он нам сразу показался интересным, с таким любопытно было бы просто поговорить.

— Но ведь тогда можно было поговорить и с некоторыми живыми новосибирскими знаменитостями.

— Наши сибирские классики XX века, я думаю, мимикрировали гораздо больше, чем столичные. В Новосибирске ведь многие начинали. Тот же Леонид Мартынов, Вивиан Итин... Некоторые писали «в стол», другие наоборот. Тот же поэт Василий Федоров, сочинив большой просоветский роман, переехал в столицу, став уже маститым автором. Да не только он, в столицу сбежало множество талантов и посредственностей.

— Что же это за город у нас такой, третий по величине, но при этом транзитный?

— О моем взгляде на Новосибирск меня давно просили поподробнее рассказать, да и сам написать давно хочу. Коля Шипилов, когда перебрался в Москву, при встрече с земляками называл его страшным. А я, например, воспринимаю его как пустое место. Все потому что люди здесь исчезают даже когда продолжают здесь оставаться. Это странный город, который не успел еще до конца построиться, как уже начал стариться. С другой стороны, пустота этого города — она какая-то живородящая... Это довольно трудно объяснить, но если мне однажды удастся выразить личное видение моего родного города — я буду доволен. У моего друга Толи Шора есть такие строчки: «Пройдем вдоль города, в котором ты задыхаешься простором…» Обь у него подобна Стиксу — в этом тоже что-то есть. Красивые ведь стихи…

— Участие в лито серьезно повлияло на твое мировоззрение?

— Там всегда важную роль играла психология заднескамеечников. Стоишь себе в строю дурак дураком, как говорил персонаж Папанова в фильме «Белорусский вокзал»... Такова была советская светская жизнь, на фоне официоза, который в лице Фонякова не был явно представлен, и он даже допускал иногда, как мы все, некие смешочки в духе 12-й полосы «Литературки», однако… Ну, то есть служил, разумеется, по правилам, партийным или нет — неважно. Знал место и время. Про Смелякова сказал, что он наш человек, через лагеря прошел. Ну не на партсобрании же сказал... В общем, жили не тужили, параллельно нежити советской. Потом, когда после лито Фонякова меня в городе немного узнали, я стал заходить и в «Сибирские огни».

— А какое, кстати, у тебя тогда и сейчас отношение к официальным структурам?

— Разное. Я, кстати, почти единственный в Новосибирске член Российского союза профессиональных литераторов, — есть такая организация, в которую я однажды зачем-то вступил. Второй ее член в городе — Сергей Беличенко, джазовый музыкант. Насколько я понимаю, в период перестройки они создавали этот союз, как «настоящий», а не «назначенный». Так что у меня есть корочки, в которых написано, что я профессиональный литератор. Хотя меня, возможно, уже исключили, потому что членские взносы не плачу.

— Тут впору цитировать «Мастера и Маргариту». Как там… «…чтобы убедиться в том, что Достоевский — писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение?»

— В эпоху СССР настоящий писатель просто обязан был состоять в творческом союзе, иначе он был просто никем. В те времена, когда мои стихи печатали, за строчку платили… семьдесят копеек, кажется. А членам союза — больше. Теперь я официальный литератор, только вот денег за стихи никто не платит.

— Заметно ли для тебя сегодня противостояние старого и нового в литературе?

— В Союзе писателей и люди в основном старые, и идеология старая. Их финансируют, сами они не зарабатывают. А более молодые люди, лишенные хоть какого-то государственного обеспечения, естественным образом становятся их антагонистами, в том числе и идеологическими.

Никто из наших литераторов сознательно не выходил на тропу войны, их сама ситуация туда поставила. Возникают некие группировки, которые в какой-то момент начинают разгруппировываться и делиться. Что тут скажешь, — это неизбежно… Много было и прежде схожих ситуаций: вспомни хотя бы культурное противостояние Москвы и Ленинграда, когда Вознесенский и прочие публично ругались со всякими почетными мастодонтами. Но ведь тогда и те, и другие сосуществовали вполне благополучно, поскольку их литературный труд оплачивался государством. А в Новосибирске власти в эти непонятные им ситуации просто не вникают. Тем не менее, я тешу себя надеждой, что новосибирская поэтическая молодежь — в отличие от нашего поколения — нашла себя. Ну, или что-то близкое к этому. Они с трудом, но все-таки вливаются в этот всероссийский поток, ведь они гораздо более нас коммуникабельны и мобильны. У меня вот, к примеру, в молодости была одна возможность для общения: я во время отпуска просто собирался и ехал в Ленинград или в Москву. В основном я ориентировался на Питер, конечно.

— Со многими модными и знаменитыми поэтами встречался?

— Виктор Соснора сразу ко мне хорошо отнесся. А вот в Москве, когда я зашел в редакцию «Юности», мне стала понятна схема их стихопечатания. Олег Чухонцев сразу проникся ко мне симпатией, поймал проходившего мимо Натана Злотникова, который был там рангом повыше, и мои стихи вместе со мной отправили к Леониду Латынину, завотделом поэзии. В этом кабинете я сразу понял, что ситуация с моей публикацией резко изменилась: «Давайте мы вас попробуем как-нибудь попозже включить в коллективный спецвыпуск!» На этом все и закончилось.

— А что была за история с тогда еще живым классиком Слуцким?

— По молодости очень хотел пообщаться с Борисом Слуцким, и мне посоветовали сходить в ресторан ЦДЛ — мол, там все сидят: и он, и Межиров, и Вознесенский. Пришел я, вижу — и правда интересно: дым коромыслом и куча знаменитостей. Идет Слуцкий в окружении молодых поклонников. Ну, познакомили меня с ним, и Борис Абрамович говорит: «Давай одно!» — имея в виду стихи. И я по наивности дал ему произведение, написанное в его манере, что вызвало раздражение: «Вижу, вам Сельвинский нравится!» — «Нет, совсем не нравится!» — «А я вижу, что нравится! Тебе сколько лет?» — «Двадцать три!» — «Через два года приезжай!» …Ну вот и все. Не приехал я через два года... С тех пор, как отщепенец, больше никому не стал навязываться, хотя члены нашего лито продолжали считать своим долгом гордо называться поэтами — со всеми вытекающими последствиями. Единственным реальным результатом от встречи с Соснорой оказалось знакомство с Николаем Грицюком — с ним и с Замирой Ибрагимовой Соснора как-то был знаком. Поэтому я однажды попал в мастерскую мастера, куда мы пришли с Ибрагимовой передать привет от Сосноры, в надежде приободрить сильно захандрившего Грицюка. Приободрить удалось совсем немного, вскоре его не стало.

— И когда же ты начал отстраняться от поэзии?

— Я, немного повзрослев, стал себя ощущать скорее инженером, чем поэтом. Как-то раз напоследок даже обидел Фонякова и окружающих, сказав, что этой ерундой больше не занимаюсь. Очень жалел потом об этой истории.

После лито Фонякова я переместился к Александру Романову в его кабинет в редакции «Сибогней». Обстановка была там более камерная, и то ли сами стены диктовали линию поведения, то ли мягкий человек Сан Саныч, но как-то мы там чересчур распустились и расшалились, и однажды Романов, вспылив, закрыл лавочку.

— Знаменитого новосибирского филолога Игоря Лощилова ты ведь очень давно знаешь?

— С Игорем Лощиловым наше знакомство состоялось так естественно, что я даже не помню, на какой почве мы с ним сошлись. Наверное, это началось по молодости в пединституте, где мы одновременно работали. А потом мы столкнулись на литературных вечерах у Володи Назанского, которые он проводил в картинной галерее в конце 80-х и в начале 90-х. В период гласности и перестройки начали появляться разные независимые галереи и всякие творческие группировки. В какой-то момент Игорю предложили вести на радио «Ерматель» передачу «Русский поэтический авангард», куда он и меня начал приглашать. Я ему говорю, что у меня никакого особого багажа по этому вопросу нет, и вообще я сомнительный писатель, а он: «Я сюда всяких приглашаю». Потом радио временно лишили частоты, а немного погодя временное стало постоянным. А в последние годы Игорь вообще дистанцируется и отказывается от публичных выступлений, несмотря на то что он очень известный филолог и даже профессор, много лет читавший лекции и у нас, и за границей.

— А вот скажи, какой процент читателей сейчас в Новосибирске интересуется этим самым поэтическим авангардом?

— Да это как всегда: сами пишем, сами себя читаем. Судя по тем же вечерам у Назанского было заметно, как они из вполне массовых постепенно стали немассовыми, а там и вообще выдохлись и прекратились. Хотя… при чем здесь авангард? Мои стихи — они достаточно близки к советской поэзии. Кое-кто писал куда более радикально. Например, сегодня мало кому известный Миша Дроздович когда-то меня поразил, зайдя в первый и в последний раз в лито Фонякова и прочтя свои нерифмованные задорные стихи. Фоняков послушал и сказал, что он даже завидует, потому что давно так писать не умеет. И правда, на фоне общего мейнстрима Миша выглядел каким-то Рембо, — я до сих пор помню, как у него в одном стихотворении собака увидела в луже отражение месяца и обрадовалась, как будто нашла кость.

— Ты ведь нынче входишь в тройку или пятерку новосибирских ветеранов, так сказать, «возрастных» поэтов? Удалось ли за эти годы достичь заслуженной славы?

— Да, скоро настанут уже совсем древние года. Когда в 89-м году вышел сборник «Гнездо поэтов», куда включили мою подборку, его продавали во всех книжных магазинах, и это событие очень возбудило представителей общественности и особенно моих родственников. Моя мама несколько раз ее покупала и каждый раз говорила продавщицам: «Здесь мой сын напечатан». И ее каждый раз поздравляли. Вот это приятно, это как раз и есть слава. Хотя мама при этом повторяла: «Конечно, ты, Женя, сочиняешь не пойми что». С тех пор отношение широкой публики ко мне мало изменилось, несмотря на то, что некоторым молодым людям мои стихи немного интересны и сейчас.

— Почему ты своих книжек, как это делают остальные настоящие поэты, издавать не желаешь?

— Я публиковался, в основном, в сборниках — в Питере когда-то печатался, и у нас. Но как-то раз я прочитал статью Кушнера, где он писал, что поэтическая книга — это произведение, имеющее свою структуру, почти как отдельно взятое стихотворение. Мысль очевидная, но когда мне в последний раз предложили напечатать сборник, она мне пришла в голову — и я решил, что книга к изданию не готова. Сказал, что мне надо подумать. Вот и думаю до сих пор.

Александр АХАВЬЕВ, Антон МЕТЕЛЬКОВ, специально для «Новой Сибири»