Чуть ли не самый необычный художник Новосибирска в этом интервью рассуждает о том, что такое странно, а что не странно, а заодно и о том, что такое хорошо, а что такое плохо. А разговор обо всех этих не самых простых вещах сложился просто: как-то раз, проходя по коридору мастерских Союза художников на Советской, я услышал, как из-за одной двери (с нарисованными на ней неадекватными китами) играет Velvet Underground, заглянул внутрь и спросил: «Кто это тут в наше время слушает Лу Рида и Джона Кейла?». На что художник, одиноко сидящий на стуле посреди комнаты, с достоинством ответил: «Я!»

Нет ничего удивительного в том, что Сергей Беспамятных участвует в только что открывшейся в городском центре искусств (ЦК19) выставке «Сибирский иронический концептуализм». Его иногда называют радикальным новосибирским художником и «своего рода enfant terrible новосибирской художественной жизни». Что касается его психоделических работ, то критики сходятся в том, что стилистически они очень самостоятельны и «отражают довольно необычную внутреннюю реальность автора, абсолютно свободную, никак не связанную с географией проживания». И действительно, в нынешнюю эпоху, когда «все уже украдено до нас», творческая самостоятельность Сергея может удивить искушенного зрителя, а неподготовленного — и вовсе шокировать.

— Сергей, а как ты придумал свой термин «психомеханический формализм»? Почему «психо-» — немного понятно, а вот почему «механический»?

— Конечно, не потому, что у меня нарисованы разные шестеренки и прочие детали механизмов. «Механический формализм» — это метод проектирования, который мне приписывали на кафедре АГЗ, во время обучения в архитектурном институте. Когда у меня проходила первая персоналка в «Зеленой пирамиде», я провозгласил «психомеханический формализм» манерой своего творчества, а искусствовед Светлана Коган мои художества назвала «чистой воды примитивизмом», хотя добавила: «Все очень задорно, свежо, дерзко и просто здорово». Не вижу в этом ничего обидного, напротив, лучший комплемент моему творческому старту. Многие художники мне тогда казались скучными, мне были интересны кричащие цвета, брутальные формы, какие-то гиперактивные психические характеристики живых и неживых персонажей. Что такое примитивизм? Я вот много рисовал и в традициях арт-брюта, который сформулировал Жан Дюббюфе… это подобно панк-року, который тогда был у меня в приоритетах, да и до сих пор, наряду с другими музыкальными направлениями.

— Искусство сумасшедших?

— Да, поначалу картины этот француз собирал отчасти по психушкам.

— Так вот и твое, так сказать, грубое, сырое искусство наводит на определенные мысли.

— Вопрос понял. Обычно я, как все дураки, настаиваю на том, что я не дурак. Со своей стороны я считаю себя совершенно нормальным, конструктивным и рассудительным автором с инженерным складом ума. Сумасшествие — это болезнь, а вот более широкое, нестандартное восприятие реальности, свойство творческих людей — это нормально. Просто я стараюсь рисовать что-то лично мне интересное, а не для среднестатистического обывателя. Моя задача — создать композицию, используя при этом и краски, и что-то вроде сюжетов, которые объединяют каких-то моих, нередко фантазийных персонажей и объектов. Да, сочетаю какие-то вещи, которые в обычной жизни не сочетаются. Кому-то это может показаться странным и ненормальным…

— Танки с зайцами и собаками, которые давят фашистские свастики, — это нормально?

— А почему нет? Со свастиками, кстати, вообще отдельная история. Ведь был у нас долго какой-то закон, запрещающий их рисовать, только буквально на днях его смягчили. А я знать не знал про это и рисовал эти свастики — то как нацистский символ, в антифашистском контексте, то как символ доброй энергии, в контексте мировой культуры.

— Он, вообще-то, с древних времен был положительным символом у многих народов, пока его не присвоили фашисты.

— Отсюда и происходят порой парадоксальные казусы: например, привлечение к ответственности людей за использование знака в буддийской тематике. Это можно сравнить с нынешним восприятием радуги, которую использовало на своем флаге ЛГБТ-движение. Правда, у них шестицветовой вариант, но это не мешает некоторой части населения видеть даже не в радуге, а просто в разноцветности признаки нетрадиционной сексуальной ориентации. Меня с моим внимательным отношением к цвету это порой обескураживает.

— Однажды мы с нашим главным редактором по этому поводу объяснялись в прокуратуре. Не по поводу радуги, а по поводу свастики, которую в газете напечатали в осуждающем смысле.

— Кое-где свастика сейчас вполне себе используется — вот один мой приятель прилетел в Корею, а там повсюду красно-бело-черные флаги, как в Третьем рейхе. Для них это нормально. Да и в книжках о русском народном искусстве свастика тоже присутствует. Теперь ее вроде как можно использовать в художественных целях, в антинацистском контексте, но да ладно, пусть эти мои работы еще полежат, чтобы не тревожить особо впечатлительных граждан. Проблема тут, наверное, в стереотипах, в узости мышления. Есть люди, которые в моих картинках находят такое, что мне за них даже неудобно становится, а оправдываться за чье-то нездоровое восприятие считаю глупым занятием, но порой приходится объяснять, что к чему.

— То есть ты не против, если я сейчас тебе расскажу, какой смысл содержится вот в этой картине, что у тебя за спиной?

— Да на здоровье, я совсем не против. Мне даже бывает интересно послушать, когда умные люди излагают свои умные мысли о том, что я подо всем этим имел в виду, да и не умные тоже. Я, вообще-то, хотел стать не художником, а архитектором, поэтому все эти мои композиции с трубами и механизмами имеют самое прямое отношение к временам расцвета новосибирской «бумажной» архитектуры. Даже горжусь своей преемственностью, причастностью к этому движению.

— А откуда растут корни этой преемственности?

— Мой старший брат тоже на архитектурном факультете учился, я и поступил-то в Сибстрин благодаря ему. И вот однажды в процессе моей учебы он помог мне устроиться сторожем в «Аврору»…

— В кинотеатр, что ли?

— Да нет, конечно. Ты ведь должен помнить: «Аврора» — это был чуть ли не первый архитектурный кооператив в том подвале, где сейчас театр Афанасьева. Там с середины 80-х тусовались все наши «бумажные» архитекторы — и Андрей Чернов, и Сергей Гребенников, и Дима Иванов, и Андрей Кузнецов, и Слава Мизин, и Саша Ложкин, и другие. Дима Булныгин там же обитал… В общем, много кто. Вот я со всеми и познакомился. А их художества увидел на выставке «Архитектура никогда» в 89-м — мне этот иронический концептуализм понравился офигенно и вдохновил на ратные подвиги.

— И ты решил тоже придумать замысловатое название для своего художественного направления?

— Да, но скорее я придумал направление, а название — позже. Однажды, когда другие студенты принесли с летней практики акварельные пейзажи, так называемые самостоятельные работы, я притащил свой ранний психомеханический формализм (с китами и разными механизмами) на холстах с маслом. У нас преподавал Костя Скотников, который тогда сказал, что мне решили поставить авансом пятерку — с большим одобрением моего творчества и пожеланием в дальнейшем работать с более качественными красками и кисточками.

— А твой внутренний мир не мешает общению с внешним? Или наоборот?

— Есть в сознании какие-то пределы и границы, очень нелегко бывает переключаться с чего-то довольно прагматичного на творческие вещи и наоборот. Я вот, например, книги нынче не могу читать.

— Это как?

— Совершенно не представляю, как можно где-нибудь в метро сесть и минут десять с большой долей восприятия читать книгу. Вот Сергей Гребенников может, а я — нет. Лично я не могу взять и из своего нынешнего состояния быстро переключиться на что-то постороннее и проникнуться, так сказать, его содержанием. Вот когда возникают периоды безделья, тогда получается. Помню, один раз, сразу после Нового года, времени было полно, взял «Доктора Живаго» — углубился и получил массу неземных переживаний. А вот иной раз купишь отличную книжку, листаешь ее — и вдруг впадаешь в странное состояние, когда страницу нужно по второму разу перечитывать. Фильмов тоже касается: посмотришь приличное кино, а к концу понимаешь, что воспринял лишь малую часть содержательности — так сказать, поплавал по поверхности великого океана чувств. И еще одно. Вот фамилия моя вроде как подразумевает, что с памятью у меня не все в порядке, но до последнего времени проблем с этим не было. А не так давно поймал себя на том, что, во второй раз пересматривая какой-нибудь детектив, я совершенно не помню, кто там из героев убийца. Хотя в каком-то смысле это положительный момент, каждый раз смотришь фильм как новый.

— А как насчет «Полета над гнездом кукушки», который очень кстати рифмуется с «психушкой»?

— Я сперва кино посмотрел, когда мне лет 15 или 16 было, потом уже до книжки дошел. Но тут, наверное, дело именно в первом впечатлении, заложившем фундамент-основание мировоззрения на долгие годы.

— Ты уже не один раз рассказывал, как смотрел этот фильм Формана где-то в сельском клубе и впервые понял, что твои вкусы расходятся со вкусами широких народных масс.

— И про то, что у главного героя Макмерфи были трусы с китами, тоже рассказывал. Белые киты с красными глазами. Кино Формана и книга Кена Кизи, ясное дело, две немного разные вещи — по этой причине режиссер и писатель и разругались в конце концов. А вот «Моби Дика» я не читал, но экранизацию видел.

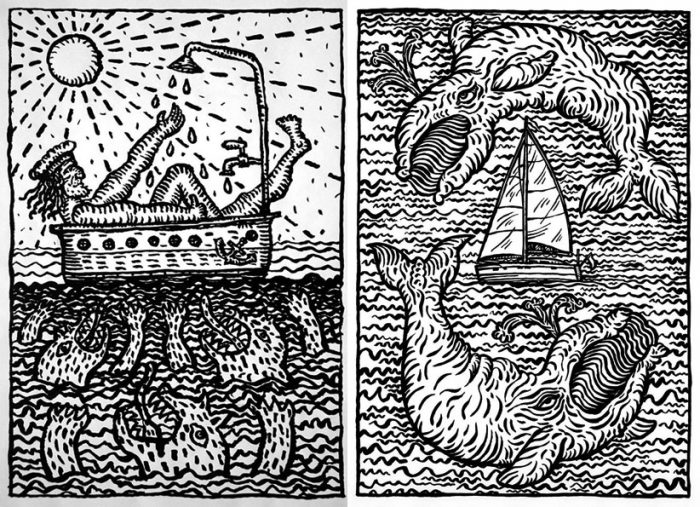

— Я читал. Поэтому очень хочется соврать, что у капитана Ахава тоже были трусы с китами. Но обманывать нехорошо. Кстати, «Моби Дика» иллюстрировал Рокуэлл Кент, и его картинки чем-то похожи на твою графику к книжке «Кругосветное плавание парусной яхты «Джульетта».

— Может быть. Ее написал Евгений Шкаруба — капитан парусной яхты, на которой он вместе с постоянно обновляемой командой проплыл вокруг света. В книгу вошло десять моих иллюстраций, но нарисовал я несколько больше вариантов. Как-то так получилось.

— Отличная графика. И китов в книжке довольно много. Ты их уже каким-то своим брендом сделал. И символом чего-то довольно туманного.

— Символом свободы, что ли… Я уже говорил как-то, что киты для меня — это образ сильной и доброй справедливости.

— Помимо китов у тебя присутствует и стилистика Латинской и Южной Америки. Говорят, что ты в молодости начитался Кастанеды, оттуда и берутся твои образы, которые многие принимают даже за растаманские.

— Обожаю растаманов. Любой человек видел и африканское искусство, и искусство майя, ацтеков и всех других мировых культур, от всего этого никуда не деться, оно все равно остается где-то в подсознании. И когда у меня находят присутствие каких-нибудь, к примеру, мексиканских мотивов, я ничего не оспариваю, но делаю это больше на подсознании, нежели на желании работать в этой конкретной стилистике. Просто все это имеет отношение к бесконечному числу форм и образов, из которых я составляю свои композиции. Культуру Латинской Америки — из всех подобных, более-менее сохранившихся в истории, я считаю самой крутой в плане творчества. Ведь греческая культура, перетекшая в римскую, — она даже сегодня остается основополагающей для всей Европы, а ведь там, я вижу, мало творчества, а больше математики. Это касается и архитектуры, и особенно скульптуры, которая с математической точностью копирует фигуру человека, а в этом для меня мало интересного. Соцреализм, кстати, построен на таких же принципах. А творчество заключается в выгодной, выразительной и порой пафосной подаче движения, позах человеческих, животных тел, с использованием элементов флоры и прочего антуража. Шедевров множество, но мне больше интересно мое направление.

— Вспоминается известная формула: «Сперва научись хорошо рисовать, а потом можешь развлекаться авангардом».

— Да, такая схема, связанная с совершенствованием техничности, сильно затягивает. Я вот, когда в свое время гипсовые головы рисовал, понимал, что это больше похоже на спортивную тренировку, просто набиваешь руку и глаз. Конечно все глубже, и спорт — это тоже искусство, но желание отойти от так называемой классики имеет для меня какую-то непреодолимую силу.

— Ты ведь впервые прославился, когда начал сотрудничать с галереей «Зеленая пирамида», с Аркадием Пасманом и Леонидом Шуваловым?

— В середине 90-х я пришел в «Зеленую пирамиду» показать свои работы, им понравилось, и мне вдруг предложили контракт. И за три года я по этому контракту сделал сотни полторы живописных работ, напоминающих забавный арт-брют, и на которые мне выделялись краски, холсты и кисти.

— Сергей, а ты ведь догадываешься, что ты как, например, Достоевский, тоже имеешь возможность влиять на человеческое сознание, а то и на душу даже? Нет, я, кстати, совсем не шучу: пусть у тебя фанатов не миллион, но по отношению к тем, кто есть, ты ощущаешь какое-то чувство ответственности за содеянное?

— Я?

— Да, ты. Кто ж еще.

— Да. Чувствую. Ты вот не знаешь, а Антон Веселов после мероприятия «Люди как книги» прислал мне письмо, где пишет, что забыл задать мне самые главные вопросы.

— Интересно.

— Вопросы о свободе, творчестве и мировой справедливости, кажется.

— Вот не зря ведь я всуе упомянул Достоевского... Ну так и что?

— Что касается свободы, то я думаю, что мы все сейчас свободны просто офигенно. Но эта наша свобода все равно ограничена нашими внутренними страхами и не всегда легко разрешимой дилеммой «что такое хорошо, а что такое плохо». А по поводу ответственности… Я никогда не хотел рисовать ничего такого, что могло бы содействовать чему-то плохому в моем понимании. Ясное дело, я не избалован вниманием тысяч фанатов, поэтому не рискую доиграться до «Роллинг стоунз», у которых во время концертов люди погибали.

— А вот знаменитый серийный убийца Чарльз Мэйсон заставлял своих ребят на месте преступления писать на стенах кровью Helter Skelter — это название вполне безобидной, хотя и как бы протестной песни «Зе Битлз» 68-го года. Маккартни ведь ее сочинял вовсе не за этим?

— Я не специалист по «Зе Битлз», но такая проблема существует, да. Чепмен убил Леннона, но я бы нисколько не стал возлагать за это ответственность на убитого.

— «Каждый слышит, как он дышит», как пел Булат Окуджава? Ведь если на твою выставку попадет случайно какая-нибудь бабушка, она ведь может назвать твои работы сатанистскими, например?

— Согласен. Даже могу привести в пример один случай. Как-то раз дал я своему приятелю свою большую картину, ее хранить негде было тогда. Потом захожу к нему, а она лицом к стене повернута. «Это в честь чего?» — спрашиваю. А он отвечает, что заходила к нему теща и сказала, что это злая картинка. Ну что тут можно сказать… Картина — она ведь в каком-то смысле как кино, а кино ведь бывает разное. Что ж теперь кого-то из режиссеров к стене отворачивать?

— Иероним Босх в Средние века, как известно, рисовал всякие разные ужасы исключительно в качестве назидания. И даже тогда не задавались вопросом, добрая картина или злая.

— Там у него в примитивном понимании действительно сплошной сатанизм и грехопадение. А ведь художник должен рисовать то, что у него в голове, а не какое-то «добро», представление о котором существует в голове обывателя. Художник никакой не психотерапевт или релаксер. Он не обязан соответствовать представлениям о прекрасном, которое имеет зритель. Человек, желающий украсить свою квартиру, например, думает совсем о другом — в какую комнату твою замечательную картину лучше повесить: в спальне должны быть приглушенные цвета, а где-нибудь в другом месте — чуть поярче. В этом и заключается роль картины в понимании этого человека, который приходит на выставку, — примерить каждую из них на свою метафизическую кухню.

— Кстати, о простых русских людях. Однажды моего внука… ну, не то чтоб совсем внука, но почти что… дедушка с бабушкой приперли к стене и спросили: «Ты любишь Россию?!» — Так энергично спросили, что он испугался. И я, наверное, испугался бы на его месте.

— Вопрос понял. Я ведь не против русского, я здесь родился, я сам русский, горжусь этим. Но вот вся эта профанация псевдопатриотическая — это мне все совсем не нравится. Если я русский — из этого вовсе не следует, что я буду спекулировать на этой своей принадлежности.

— А ты, случайно, не интернационалист?

— Однозначно интернационалист, причем межгалактический. «Все люди братья, мы живая вода...» Конечно же, тут надо фильтровать понятия «взаимопонимание», «принятие другого» и т. д., в контексте извечного вопроса «о хорошем и плохом».

— Так ты еще и верующий, а не банальный агностик?

— Я считаю самой лучшей в мире книгой Библию. И самой интересной, потому что там синтезировано все что только можно. И к религии я отношусь с большой симпатией. Но я не верующий, возможно пока, потому что некрещеный, соответственно, и в церковь не вхож. Но и не атеист, и не агностик. Потому что знаю: Бог есть. Обожаю слушать интервью или дискурсы умных, начитанных, образованных людей, которые достигли в жизни определенных высот в той или иной деятельности. И, как правило, это люди верующие или агностики, даже атеисты, но точно не воинствующие. Петр Мамонов, например, — музыкант, артист и верующий.

— Как-то сильно по-своему.

— Да это непринципиально. Вера — это постоянное движение к Богу. В конечном счете все равно никому отмазаться не удастся, какой бы веры ты ни придерживался. Но я думаю, что достижением верующего человека должна быть любовь — и оттого ощущение радости, а потом уже все остальное. И мне нравится так думать.

Николай ГАРМОНЕИСТОВ, «Новая Сибирь»

Фото Елены БЕРСЕНЕВОЙ и Александра СИМУШКИНА