(2-й мемуарный Стол с участием живых свидетелей становления прогрессивной культуры Новосибирска 90-х годов XX века).

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Сергей Мосиенко — художник, плакатист, литератор;

Михаил Паршиков — художник-график, плакатист;

Владимир Степанов — художник-график, карикатурист;

Константин Скотников — художник-график, педагог;

Александр Филиппов — художник-график, плакатист.

А также:

Владимир Берязев — поэт, публицист;

Николай Гармонеистов (Ахавьев) — журналист, литератор и пр. (ведущий).

Чем отличается нынешний Круглый стол от предыдущего? Во-первых, он оказался не круглым и не прямоугольным, а скорее напоминал букву «Т» или значок перпендикуляра. Во-вторых, на этот раз решили обойтись без эксперта: художники-ветераны и сами оказались способными провести любую экспертизу. Ну а в третьих, по различным причинам часть участников принимали участие в дискуссии дистанционно (включая поэта Владимира Берязева, который, кстати, никаким художником не является, но все же имеет отношение к художественному процессу 90-х).

Чем отличается нынешний Круглый стол от предыдущего? Во-первых, он оказался не круглым и не прямоугольным, а скорее напоминал букву «Т» или значок перпендикуляра. Во-вторых, на этот раз решили обойтись без эксперта: художники-ветераны и сами оказались способными провести любую экспертизу. Ну а в третьих, по различным причинам часть участников принимали участие в дискуссии дистанционно (включая поэта Владимира Берязева, который, кстати, никаким художником не является, но все же имеет отношение к художественному процессу 90-х).

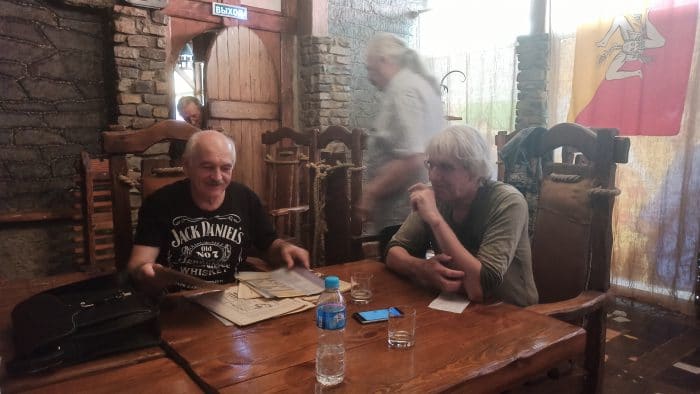

На этот раз в банкетном зале кафе «Каприччио» собрались авторы, которые испытали на себе и цензурные запреты 70-х и 80-х годов прошлого века, и расколбас 90-х, так что для них будет что с чем сравнивать. Главное попытаться вспомнить.

ВЕДУЩИЙ. — С началом 90-х «художественная» жизнь Новосибирска в разных кругах протекала по-разному: одни художники как рисовали традиционные натюрморты и портреты, так их и продолжали рисовать, другие начали переучиваться зарабатывать хорошие деньги в новых условиях, а третьи, когда поняли, что теперь можно делать все что угодно, немедленно воспользовались этой ситуацией для реализации своих дерзких творческих идей. Собравшиеся здесь сегодня, как я понимаю, отчасти принадлежат к последней категории творцов...

ФИЛИППОВ. — Вообще-то, мы-то в 90-е из 80-х выскочили.

МОСИЕНКО. — Сегодня общество, как и тогда, снова начинает спасать ирония, потому что все серьезное, что было и при советской власти, и при либерализме так ни от чего и не спасло. Юмор, сатира, всевозможный стеб — все это во времена СССР было чуть ли не самым главным. По-крайней мере, интересным — это точно. В 80-х годах вы все, как я понимаю, хорошо изучили так называемый эзопов язык в его визуальной форме, с помощью которого и изъяснялись. А с исчезновением советской власти этот язык вдруг сразу оказался мертвым и ненужным, поскольку на нем уже не имело смысла говорить.

ВЕДУЩИЙ. — И тогда — чтобы было интереснее жить — многие стали изобретать какой-то новый язык. Художественный волапюк, прошу прощения...

МОСИЕНКО. — В 90-е мы шагнули с солидным багажом за спиной, который накопили в 80-х.

ВЕДУЩИЙ. — «Мы» — это, как я догадываюсь, плакатисты, которых сегодня здесь большинство.

МОСИЕНКО. — В 80-е годы мы группировались вокруг журнала ЭКО — тогда это было такое свободомыслящее издание в Академгородке. Я работал там художественным редактором, а все остальные сотрудничали — в основном рисовали карикатуры. На этой базе мы позже и объединились в плакатную и карикатурную группировки. Володя был инициатором создания клуба «Ядро Мюнхгаузена», а нашей плакатной группой быстро заинтересовались люди из Москвы, специально сюда начали приезжать. Так что ближе к эпохе Ельцина много всего накопилось: карикатуры, плакаты, лозунги... И мы сразу провели несколько выставок, одна из которых так и называлась: «Чушь 90-х». Автором названия был художник Евгений Лукин.

СТЕПАНОВ. — Помню, в Дзинтари проходила выставка юмористической графики «Хабитат» и председатель Новосибирского Союза художников Виктор Лагуна увидел работы шести новосибирских авторов…

ПАРШИКОВ. — Да-да, находясь под неизгладимым впечатлением, он тут же связался с Новосибирском и выписал командировку в Прибалтику мне и Мосиенко, мы по тем временам из участников только двое были в Союзе художников и каким-то чудом прилетели в Латвию из Новосибирска...

МОСИЕНКО. — Тогда все эти работы и идеи были совершенно свежими и производили впечатление.

ФИЛИППОВ. — Примерно тогда же мы начали выпускать юмористическую газету «Мамонт», где в большом количестве публиковались наши карикатуры.

ФИЛИППОВ. — Примерно тогда же мы начали выпускать юмористическую газету «Мамонт», где в большом количестве публиковались наши карикатуры.

СТЕПАНОВ. — Я до сих пор помню запах каталога карикатурной выставки, который каким-то чудом дошел до нас из-за бугра, из самой Италии! И — что главное — это послужило стимулом, потому что в тот момент я уже достиг своего потолка и просто не знал, что делать дальше. А тут насмотрелся на чужие отличные наработки и начал активно ездить на творческие дачи. Пошел какой-то рост. С 1990-го по 2000-й год я 18 раз ездил за границу на всевозможные выставки.

ВЕДУЩИЙ. — А после 2000-го?

СТЕПАНОВ. — Два раза.

МОСИЕНКО. — Так вот. То, что сейчас называют дизайном — это просто передирание из зарубежных журналов чужих идей и создание из этого авторских компиляций. А настоящие мощные дизайнеры — те, что появились в Европе в конце 60-х — начале 70-х, все давно поумирали. Они ведь заложили основу всему — во всех отраслях. Кто-то ориентировался на бытовую технику, кто-то на интерьеры, кто-то на мебель... И все это было классными авторскими разработками...

ВЕДУЩИЙ. — Теперь эти разработки в музеях выставляются. Помните, три года назад у нас проходила большая выставка ««100 лет финского дизайна»?

МОСИЕНКО. — Я и говорю. И это касается не только дизайнеров, то же самое происходит сейчас и с художниками-графиками.

ВЕДУЩИЙ. — Опять источник вдохновения и креатива — зарубежные журналы.

МОСИЕНКО. — Да, даже многое из того, что делали уважаемые «Синие носы» — это инновации на основе уже готовых инноваций.

СКОТНИКОВ. — К середине 90-х что-то уже начало меняться не в лучшую сторону. Изменения в культурной жизни, как мне кажется, начались одновременно с исчезновением из киосков «Союзпечати» журналов Bildende Kunst, Muveszet и даже «Юный художник». Именно тогда началась какая-то стагнация.

АНТОН ВЕСЕЛОВ (заглянувший на несколько минут). — Мне кажется, что длинный переход от 80-х к 90-м был ознаменован вот какими знаковыми событиями. Это большая привозная выставка Хорста Янссена, организованная персонально для Новосибирска и «Выставки восьми», в которых участвовали присутствующие здесь авторы. По-моему, это был мощнейший прорыв. Ну, и, конечно, знаменитое шествие 96-го года.

ВЕДУЩИЙ. — Прошу прощения, про шествие мы поговорим чуть попозже.

СТЕПАНОВ. — Тогда начинать нужно с галереи «Зеленая пирамида», которая как раз появилась в начале 90-х и на ее базе, в частности, и эта демонстрация была организована.

МОСИЕНКО. — «Зеленая пирамида» Аркадия Пасмана и Леонида Шувалова — это был настоящий переворот в культуре и бизнесе того времени. Ведь просто так купить картину у художника было просто невозможно. Все мы работали на Художественный фонд, который выступал для нас, членов Союза, основным работодателем и договаривался за нас с музеями, магазинами и другими заказчиками. Опыта продажи работ в частном порядке за наличку почти что не было, и когда все в стране стало рушиться, покупатели начали приходить прямо в мастерские.

СТЕПАНОВ. — Одно время люди беспрерывно ходили по коридорам в художественных мастерских. Шуриц, помню, жаловался, что уже устал двери открывать и закрывать: к нему интуристов прямо из гостиницы привозили за покупками.

МОСИЕНКО. — У многих тогда крыша поехала от такого бардака, поэтому структура «Зеленой пирамиды» очень вовремя появилась. Она начала приучать нас к нормальным торгам. Вот, например, Михаил там выставлялся, помню. Расскажи, как тогда делался бизнес.

МОСИЕНКО. — У многих тогда крыша поехала от такого бардака, поэтому структура «Зеленой пирамиды» очень вовремя появилась. Она начала приучать нас к нормальным торгам. Вот, например, Михаил там выставлялся, помню. Расскажи, как тогда делался бизнес.

ПАРШИКОВ. — Как же… помню. Получил Добро от отцов-командиров и открыл в 1997-м году персональную выставку «Метаморфозы». В связи с этим в памяти у меня сохранилась замечательная история: за обустройство выставки я отдал галеристам три работы из тех, что висели в экспозиции — из серии «На стульях». Они моментально были куплены. Я подхожу к Пасману и говорю: «Аркаша, можно я выставлю на продажу в галерее еще три работы из этой серии?» Он говорит: «Давай!» Я принес... Точно такие же красивые, как и первые. Они провисели два месяца, потом я их забрал. Видимо, потому что первые продавали для себя, а последующие — для меня. Зато в воспоминаниях осталось ощущение нежного контакта с галеристами.

ВЕДУЩИЙ. — Почему в тот период заграница покупала так много работ новосибирских художников, а потом вдруг взяла и перестала?

МОСИЕНКО. — На Западе тогда был явный дефицит современной русской живописи, когда железный занавес открылся, мы стали выезжать за рубеж и продавать свой, так сказать, продукт по скромным, но стабильным ценам...

ФИЛИППОВ. — Постепенно голод был утолен, ниша заполнилась и лавочка прикрылась.

С тех пор нет не только ниши, но и саму культуру в городе бывает трудно найти. Сейчас и выставляться-то художникам особо негде. Все в тех же двух-трех точках.

ПАРШИКОВ. — Ну не надо… В городе достаточно площадок для организации персональных выставок, это прежде всего два государственных музея, Арт-центр «На красном», муниципальный ЦК-19, Пространство Дом да Винчи, Гостиная СХ и несколько других. Было бы желание...

ВЕДУЩИЙ. — Недавно российская Счетная палата заявила о нехватке учреждений культуры в Новосибирске. По нормативам у нас, например, должно быть два зоопарка и два цирка. Но вот выставочные залы и галереи, как обычно, забыли пересчитать.

СТЕПАНОВ. — В 90-х картины хорошо продавались еще и потому что денег шальных у некоторых людей было много, а покупать особо было нечего. Помню, как-то раз появились у меня какие-то сотни тысяч или миллионов — и я просто не знал, что с ними делать.

МОСИЕНКО. — Примерно то же происходило в «Зеленой пирамиде», когда устраивали турниры художников «Гамбургский счет» — художники тайным голосованием сами выбирали лучшего из своего круга. Победитель получал миллион рублей — а много это или мало — ни тогда не было понятно, ни тем более сейчас.

ПАРШИКОВ. — Миллион рублей — это было нормально! На вернисаже моей выставки ко мне Леня Шувалов обратился с вопросом, сколько бы я хотел получить за мой «Маленький черный квадрат» — из серии работ про Малевича. Квадрат был небольшой — десять на десять сэмэ — для дома, для семьи. Я говорю: миллион! Он отошел, общнулся с потенциальным покупателем, вернулся и говорит: «Нет». И все, никакого торга… А я готов был слегка уступить...

МОСИЕНКО. — Случались и более грустные истории. Мне однажды предложили сделать персональную выставку в нашем посольстве в Вашингтоне. Ребята мне показались серьезными и я купился на эту авантюру. Отдал им сорок листов графики и примерно тридцать холстов живописи. В конце концов все эти работы куда-то пропали, но часть из них через несколько лет обнаружилась у некого американского бизнесмена, который их честно у кого-то купил. И в ту эпоху это была вполне нормальная ситуация: что-то подобное у художников из нашего Союза произошло и с групповой выставкой в Японии.

ФИЛИППОВ. — Туда уплывало, а обратно не приплывало.

МОСИЕНКО. — Не столько работы жалко, сколько обидно. Что-то из работ, конечно, теряет со временем актуальность, что-то наоборот. И вполне заслуженно становится музейным экспонатом. Вот на недавней выставке «Родом из СССР» смотрел я на некоторые собственные плакаты и воспринимал их уже совсем по-другому — думал: что ж я раньше к этому относился так несерьезно...

МОСИЕНКО. — Не столько работы жалко, сколько обидно. Что-то из работ, конечно, теряет со временем актуальность, что-то наоборот. И вполне заслуженно становится музейным экспонатом. Вот на недавней выставке «Родом из СССР» смотрел я на некоторые собственные плакаты и воспринимал их уже совсем по-другому — думал: что ж я раньше к этому относился так несерьезно...

ВЕДУЩИЙ. — То есть, работы тридцатилетней давности сегодня можно оценивать совсем иначе?

МОСИЕНКО. — Сейчас утеряны все критерии не только в искусстве, а вообще везде, куда ни погляди.

ВЕДУЩИЙ. — Я тут недавно наткнулся на сборник мудрых мыслей боксера и политика Виталия Кличко — они у него на все случаи жизни. Например: «Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это сделать». Так что очень хорошо, что мы, сидя за этим столом, обращаем свои взоры не к завтрашнему дню, а вспять — можно сказать, к позавчерашнему. И, как я вижу, обнаруживаем там много недооцененного.

МОСИЕНКО. — Да, много разных акций у нас у всех было, некоторые смешные получались. Вот расскажи, Костя, как ты парил репу во время выставки «Гастрономические инсталляции» в «Зелёной пирамиде». Если я не ошибаюсь.

СКОТНИКОВ. — Да как... Сел недалеко от входа с чем-то вроде ингалятора, накрылся простыней. И там, внутри, получилось что-то вроде парилки, где я и парил себе репу. Конечно, много чего в тех акциях было основано на буквальных материализациях метафор, чего уж тут говорить.

ВЕДУЩИЙ. — А какую метафору ты материализовывал, когда подвесил сам себя на веревке вниз головой в картинной галерее?

СКОТНИКОВ. — Констанция Константиновна Куцевалова, будучи завучем художественного училища, встретила меня и говорит, что, мол, тут у них выставка готовится на Сибирской ярмарке. Хочешь, говорит, у нас повисеть? Тут мне и стрельнуло в голову, как пробкой от шампанского. Правда, это была не просто бессмысленная акция — висеть, подвешенным к потолку. Я подтянул концепцию, часть из которой звучала так: «Когда я смотрю на фреш-арт, мои глаза наливаются кровью». Поэтому на полу подо мной соответствующие картинки были разложены. Кроме того, я вспомнил про маятник в Исакиевском соборе, и еще много про что. Ну да, в каком-то смысле пощечина общественному вкусу, хотя акция была вполне невинной по тем либеральным ельцинским временам...

МОСИЕНКО. — Были уж совсем простые шутки, как, например, про Greenpeace. Взяли мы гипсовую фигуру и к тому месту, где у нее находился этот самый пис, привязали огурец. Таким образом получилась скульптурная композиция «Гринпис». Сейчас в телевизоре нормой жизни стали шутки «ниже пояса»: вот, казалось бы, дальше уже некуда, а оно продолжается. Если в юмористической передаче не звучит слово, прошу прощения, «жопа» — значит, где-то не доработали. А когда все это начиналось — было в кайф, потому что было в новинку. Я сам довольно много шутил на эту тему, чем далеко не всех радовал. На одном вернисаже какая-то дама бегала и кричала, что я сексуальный маньяк и по мне тюрьма плачет. Теперь время ушло и такие штуки только раздражают, честно говоря.

ВЕДУЩИЙ. — А напомни мне, пожалуйста, о проекте, в котором участвовал большой фанерный фаллос.

МОСИЕНКО. — На одном из Дней города наша, придуманная в 90-е годы, Сибирская академия изящных искусств имени Леонардо да Винчи устроила акцию «Эхо войны». Это был как бы творческий ответ на хулиганскую выходку столичной скандальной арт-группы «Война». Они изобразили на одном из разводных питерских мостов огромный фаллос и получили за эту выходку художественную премию, частично спонсируемую государством! А мы на площадке перед нашим художественным музеем поставили пятиметровый фанерный фаллос и, со свойственной нашей «академии» иронией, торжественно нанизывали на него большие цветные ксероксы известных мировых шедевров. Получилось довольно прямолинейно, но эффектно!

ВЕДУЩИЙ. — Насколько я помню, были и более амбициозные проекты. Вы ведь с Татьяной Тайченачевой предлагали разбить под Новосибирском парк «Центр Евразии» на площади в тысячу пятьсот гектаров.

МОСИЕНКО. — По четыре гектара предоставляется каждой стране, плюс инфраструктура. Каждая страна получает в безвозмездное пользование четыре гектара земли и вправе распоряжаться ими по своему усмотрению, но в рамках задач проекта. Это примерно площадь Центрального рынка. На этих участках страны могут открыть свои магазины, рестораны, выставки, концертные площадки — вообще, что хотят. Это будут как бы витрины этих стран. Главное – создать эффект присутствия в стране, колорит национально-культурной среды того или иного народа. Не обязательно все это делать в городской черте, есть неиспользуемые земли в пригороде и в соседних районах. Наш проект не требовал гигантских бюджетных затрат. Страны, которые согласились бы принять в нем участие, за свой счет осваивали бы свои участки.

ВЕДУЩИЙ. — Звучит довольно грустно, поскольку ты говоришь о проекте в прошедшем времени.

МОСИЕНКО. — Поначалу к участию подключались известные в городе художники, создавшие очень интересные эскизы. Это, к примеру, Сергей Гребенников и Андрей Чернов. Вместе с областной администрацией был организован межвузовский конкурс, в котором студенты НГАХА делали архитектурную часть проекта. Мы даже выпустили два красочных каталога. Но этот условный «Центр Евразии» международного туризма пока так и существует в теории.

ВЕДУЩИЙ. — Хотелось бы спросить: а был ли момент, когда в Новосибирске произошел как бы водораздел между традиционным и современным искусством?

СКОТНИКОВ. — Ох. Вплоть до начала 2000-х любимым занятием новосибисрких журналистов было рассуждать на тему «Что такое современное искусство?» Причем, этот вопрос ставили совершенно глобально, прямо как в мужской компании культовые темы про дам и про алкоголь. И каждый раз приходилось подробно рассказывать одно и то же. Это была просто какая-то беда.

ВЕДУЩИЙ. — Прямо как сейчас с темой креативных индустрий.

СКОТНИКОВ. — Тогда где-то несколько в стороне от Союза художников существовала художничущая молодежь — в большинстве своем, кстати, выходцы из нашего архитектурного факультета НИСИ. И где-то в 90-х как раз представителей так называемого Contemporary art — Зонова, Булныгина, Иваненко и Мизина начали приглашали за границу — например, на пленеры в Испанию. Хотя в точности состава я не уверен... Ездили ребята и на художественный фестиваль в Цюрих, не помню точно в каком году... Но хорошо помню, что вернувшись обратно, они привезли с собой целый вагон молодых художников из Швейцарии, Португалии... И еще откуда-то. И устроили большую выставку в художественном музее.

ФИЛИППОВ. — И в «Пионере» молодежь тогда выставлялась. Все полы там листями сухими засыпали для оригинальности. И всех угощали водкой.

СКОТНИКОВ. — Да не было никакого водораздела. В 91-м году упал железный занавес, открылись коммуникационные каналы, все начало развиваться как-то диффузно. У меня в те годы значительная часть жизни ушла на какие-то иллюзии и мечтания. После того как я вступил в Союз, Григорян, тогдашний председатель, мне говорил: «Ты главное продемонстрируй академикам свою состоятельность как художника, а потом квдратики и треугольнички рисуй всю жизнь сколько хочешь». Так что каждый уживался по-своему. А радикальные ребята вообще не желали уживаться. И все же, официально выражаясь, выставочная деятельность с ориентацией на современное искусство шла параллельно с выставочной деятельностью традиционной.

МОСИЕНКО. — Я думаю, что так называемая бумажная архитектура 80-х и начала 90-х в какой-то степени подтолкнула к развитию актуального искусства у нас в городе. Тем более что и люди этим занимались все те же — Чернов, Гребенников, Мизин... Хотя, конечно, извне чувствовалась клановая ненависть ко всякого рода инновациям. Не было особого взаимопонимания.

ПАРШИКОВ. — Взаимопонимание вещь сложная. На отчетной выставке в Доме творчества «Челюскинская» висел мой плакат, на котором был изображен петух, в глазу — циферблат со стрелками на 4 утра, крылом он косу держит, ну и текст: «Коси, коса, пока роса!». Вроде, все понятно. Правда, шрифт был, оригинальный, курсив. И вот Николай Семенович Бабин, заслуженный художник России, подходит к плакату и честно читает как бы по-английски: «Коку кока нока пока» и добавляет уже по-русски: «Ну ничего не понимаю!».

СКОТНИКОВ. — Наверное, здесь речь идет даже не о взаимонепонимании, а о разном понимании искусства вообще. Андрей Чернов до последнего времени говорил разным академикам: «Это вы разделяете архитектуру, дизайн и живопись. А для меня это три в одном». Что-то вроде того. Кстати, члены Союза более-менее серьезно относились и к нему, и к Сереже Беспамятных, и к Сереже Гребенникову.

ВЕДУЩИЙ. — Кстати, на первом «Гамбургском счете» в 94-м Чернов получил первую премию.

МОСИЕНКО. — Первые два раза «счет» проводили в «Зеленой пирамиде», а третий в художественном музее. Второй раз премию присудили мне, в третий — Фатееву.

Придумали все это Пасман и Шувалов — в смысле, систему, когда свои выбирают из своих. А картинка, которую тогда представил Чернов, была довольно нахальная — не то графика, не то живопись, то ли заяц, то ли не пойми что. Зато всем это существо запомнилось, да.

СКОТНИКОВ. — Называлось это «Шестиногий семичлен», или что-то в этом роде.

МОСИЕНКО. — Существует такая легенда, что художники сговаривались и вручали премию тому, с кем ее потом возможно было вместе прогулять. Но это уже из области баек, разумеется.

СТЕПАНОВ. — Просто выставлялось много серьезных художников, которые готовы были голосовать за кого угодно, лишь бы только друг против друга. Вот в итоге заяц всех и победил.

ФИЛИППОВ. — Кстати сказать, в мероприятиях «Зеленой пирамиды» ведь участвовали не только художники, но и спортсмены, и театральные деятели. Место было модное — туда ходили и разные оперные дивы, и туристов туда на экскурсию приводили... Кого-то из начальства это, похоже, раздражало, поэтому в конце концов лавочку и прикрыли.

ПАРШИКОВ. — Пирамиду закрыли по одной простой причине — неуплата аренды. Я вспоминаю свой разговор с Леонидом Шуваловым, который сказал мне: «Аренда платится когда она нормальная, а когда ненормальная — оплата прекращается...»

МОСИЕНКО. — Надо сказать, что все концепции в те годы как-то очень легко лепилось друг к другу. Например, «Лента стебиуса», которую придумал Володя...

БЕРЯЗЕВ. — Лента Мёбиуса — это, как известно, одномерная плоскость, символ бесконечного движения. Лента Стёбиуса — немного другое… это бесконечная игра в рамках бесконечной импровизации, основанная на непрекращающемся дуракавалянии. Весьма завлекательное зрелище...

МОСИЕНКО. — Но началось все с демонстрации. Или с шествия, — называйте как хотите. Как-то раз в 95-м году пили большой компанией чай... или вино... в «Зеленой пирамиде» и Аркаша Пасман предложил придумать что-нибудь неординарное. Я тогда и вспомнил про свой плакат, на котором две большие толпы идут навстречу друг другу и несут много нелепых лозунгов — типа «Летайте самолетами аэрофлота!» Ну вот тут-то коллективным разумом, как обычно, и родили данную абсурдную идею.

ВЕДУЩИЙ. — Иными словами, придумали примерно то же, что спустя десять лет стало брендом под названием «Монстрация».

ФИЛИППОВ. — Самое главное, что шествие было официально разрешено и колонна прошла от нынешней архитектурной академии до нынешнего художественного музея в сопровождении военного оркестра и милиции.

МОСИЕНКО. — Проходило это шествие под эгидой именно тогда придуманной Сибирской академии изящных искусств имени Леонардо да Винчи. Это была первая акция академии. В принципе, в демонстрации не было никакой политической подоплеки, а была подоплека, связанная со всеобщим идиотизмом: хотелось показать абсурдность неистребимого советского самосознания. Оля Борисова, которая тогда работала журналисткой на телевидении, даже сняла телефильм про все про это. Так вот. Потом, когда все спустились в цокольный этаж нынешнего художественного музея, началась вторая фаза мероприятия...

БЕРЯЗЕВ. — Художникам тогда заранее выдали стихи новосибирских поэтов и они нарисовали картинки на тему этих стихов. А в подвале картинной галереи эти самые поэты буквально за пятнадцать минут сочинили стихи по мотивам увиденных картинок. Далее: по мотивам этих стихов художники быстро нарисовали новые картинки. И так могло продолжаться до бесконечности. В это время Сергей Беличенко, глядя на происходящее, вместе со своим оркестром создавал, соответственно, свою музыкальную импровизацию.

ВЕДУЩИЙ. — Вам не кажется, что в наше время молодежи все это может показаться несколько устаревшим?

МОСИЕНКО. — Кто-то ведь когда-то сказал, что нормальный театр существует десять лет. Сначала все приходит, а потом с возрастом все уходит. Вот точно так же и здесь. В 90-е годы мы все пришли голодными, очень хотелось есть. Когда наелись — устали. И постепенно перестали быть махровыми либералами.

СТЕПАНОВ. — Когда в стране все спокойно, то и карикатура становится беззубой.

МОСИЕНКО. — Зато много всего было осуществлено, еще больше придумано. И, что очень важно, как я думаю: в 80-х и в 90-х очень многое держалось на коллективном творчестве и мыследеятельности. И батарейки у всех нас ещё были заряжены!

СКОТНИКОВ. — Зато сейчас искусство проявляется только в форме точечных инициатив. Ведь в 90-х не было у нас в городе такой фигуры как Евгения Шадрина-Шестакова, а сейчас есть. Сережа Беспамятных каждый божий день китов рисует. Я тоже сам по себе стараюсь. Сейчас у нас эпоха индивидуального самовоспламенения. Старое вспоминать, конечно, бывает интересно, но все это уже не может стать моделью для подражания...

ВЕДУЩИЙ. — Поэтому хочется подытожить наш продуктивный разговор мудрыми словами Виталия Кличко: «Если шарик лопнул, его уже не надуешь. Вернее надуешь, но другой».

Николай ГАРМОНЕИСТОВ, «Новая Сибирь»

Фото Сергея МОСИЕНКО и Антона ВЕСЕЛОВА

P.S. Очередное большое спасибо Юрию Евдокимову, хозяину «Каприччо», за то, что он поддерживает инициативу представителей так называемых творческих деятелей и предоставляет площадку, где они могли бы — пускай и с некоторым трудом — вспоминать о нетривиальных творческих проектах своей молодости и зрелости.

Ранее в «Новой Сибири»: