Мнение эксперта о развитии транспортной инфраструктуры Новосибирска

Одними из главных обсуждаемых тем последней недели остаются проблемы транспортные. Прежде всего пешеходность улицы Ленина и Ипподромский мост. «Новая Сибирь» встретилась с экспертом городской Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска, доцентом кафедры электротехнических комплексов НГТУ Михаилом Никулиным. Разговор получился не только о текущих проблемах, но и шире, как говорится, в «целом на понимание».

— Михаил Юрьевич, существуют областная Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации (ПКРТИ), рассчитанная до 2025 года. И сейчас разрабатывается городская ПКРТИ до 2030-го. Зачем нам две одинаковые программы?

— Это разные программы. Областная создавалась для того, чтобы попасть в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Городская ПКРТИ соответствует областной в части дорог, которые предусмотрены к реконструкции или строительству на территории города. Сверх того ПКРТИ города охватывает все слои — общественный транспорт, частный легковой и грузовой, парковки, велосипедный и пешеходный трафик.

— Программа БКД, если не ошибаюсь, — это только реконструкция. Асфальт и поребрики поменять, да устранить потенциально опасные с точки зрения ДТП места.

— Да, на первом этапе (до 2019 года) программа БКД не предполагает строительства новых дорог и изменения параметров существующих.

— Однако, судя по высказываниям заместителя мэра Данияра Сафиуллина, муниципалитет и после 2019-го не настроен на строительство дорог или расширение существующих.

— И я с ним согласен. Пропускная способность улично-дорожной сети определяется не шириной дорог. Адаптировать ее под растущий автомобильный трафик бессмысленно. Главное здесь регулирование, переориентация транспорта, использование существующей дорожной инфраструктуры для создания выделенных полос магистральных маршрутов общественного транспорта.

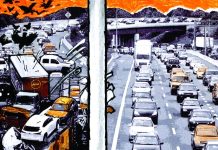

Строительство многоуровневых развязок и широких магистралей, которые бы разрезали город, — все эти подходы уже несовременны.

Основной наш приоритет — создание единой целостной улично-дорожной сети, повышение ее связанности, как раз в этом у Новосибирска есть определенные проблемы.

— Мэр столицы Собянин как то заявил, что общая площадь дорог в столице составляет 9 процентов от площади города, а надо 20-25. А что по этому поводу говорит наука?

— Здесь все зависит от концепции. В США есть города, в которых действительно под дороги отдано 15-30 процентов площади. Там сплошные автострады и развязки, порой даже нет пешеходных тротуаров. И это исторически объяснимо, Америка сто лет живет на колесах. В европейских, особенно старых городах с узкими улочками это соотношение сильно ниже, всего 6-10 процентов. Москва к этому параметру приближается.

— А мы?

— Мы — нет. Есть еще такой показатель, как плотность улично-дорожной сети на относительную площадь города. В Новосибирске этот показатель где-то 0,7 км на кв. км площади города. Надо бы, чтобы в целом по городу был хотя бы 1 процент.

А теперь — что говорит наука.Улица должна быть мультимодальной коммуникацией, которая должна позволять всем участникам движения комфортно себя чувствовать и не конфликтовать между собой.

Здесь надо только расставить приоритеты, и они были расставлены американским гуру урбанистики Вуканом Вучеком. На первом месте пешеход. За ним — немоторизированный транспорт, велосипед (сегодня это может быть уже электровелосипед, сегвей и подобное). Затем идет общественный транспорт. После них уже едущий автомобиль и в конце стоящий, припаркованный автомобиль.

По результатам последнего комплексного обследования, 80-90 процентов общего потока на улицах Новосибирска занимают легковые автомобили, автобусы же — всего 6-10 процентов. При этом более двух третей населения пользуются общественным транспортом, то есть сразу понятно, кто должен быть главным.

Могу привести и такие цифры. Человек, едущий в автомобиле, занимает в динамическом режиме в среднем 16 кв. м площади улично-дорожной сети. Едущий в автобусе — 0,6 кв. м, в трамвае — 0,2 кв. м.

То есть пропускную способность улично-дорожной сети мы должны считать не в автомобилях, а в людях. И если одна обычная полоса везет от 500 до 1000 человек в час, выделенная полоса общественного транспорта — 5-6 тыс., трамвайная линия — до 20 тысяч в обычном и до 30 тыс. в скоростном режиме. Вот такая разница.

Когда приоритеты понятны, все встает на свои места. Существенно еще и то, что эта схема приоритетов хорошо коррелируется с бюджетными тратами. Самые дорогостоящие мероприятия в области дорожной инфраструктуры являются наименее эффективными с точки зрения организации проезда по городу.

— А как конкретно в Европе ущемляют легковые автомобили в пользу пешеходов и общественного транспорта?

— Фактически все европейские города стремятся к ограничению скоростного режима до 30 км/ч. Это достигается в том числе тем, что улице искусственно делают кривыми, и по ним просто некомфортно ехать со скоростью 50-60 км/ч. Конечная цель — нулевая смертность. Если при наезде на пешехода на скорости 60-70 км/ч выживает лишь 10-15 процентов людей, то при 30 км/ч — больше 90 процентов.

В Европе также уходят от шести полос и сужают магистрали. Шестиполосные дороги разрезают тело города на сегрегации, делая жизненное пространство неудобным. Плюс широкие и прямые дороги увеличивают скоростной режим, снижая безопасность. Первым городом, который отчитался о ликвидации шестиполосных дорог и парковок на обочинах дорог, стал французский Бордо.

Самое интересное, что в результате всех этих мероприятий (у нас есть отчеты по Стокгольму, Нью-Йорку, другим городам) пропускная способность улично-дорожной сети увеличивается, а реальная скорость передвижения людей по городу либо осталась прежней, либо растет.

— Стоит согласиться, наша Ипподромская магистраль действительно разрезала город, перейти ее практически невозможно. И что после ликвидации парковок, организации выделенной полосы на Красном реально скорость передвижения выросла.

— За ликвидацию парковок шла нешуточная борьба с владельцами находящихся на проспекте магазинов. И надо сказать спасибо бывшим в то время руководителями в мэрии Ксензову и Жаркову, что они выстояли. В чем заключалось заблуждение коммерсантов? Они думали, что если к их крыльцу не может припарковаться автомобиль — значит, продажи упадут. На самом деле (и это проверено во всем мире) продажи делает не автомобильный трафик, а пешеходный. Чем шире тротуар, тем выше уровень продаж.

— Именно для этого там делают и чисто пешеходные улицы? А вот новосибирцам пешеходная улица Ленина не нравится, они говорят, что это создает в центре транспортный коллапс.

— Утверждения, что если мы где-то что-то перекроем и возникнет транспортный коллапс, вряд ли можно считать компетентными и правильными. В европейских городах, если вокруг какой-то улицы образуются интенсивные пробки, то эту улицу просто перекрывают, делают пешеходной, и пробки рассасываются. Это один из инструментов оздоровления ситуации в центре мегаполиса. Нам надо стимулировать пользоваться общественным транспортом и дестимулировать пользоваться личным автомобилем.

Здесь просто нужно немного времени, чтобы автомобилисты поняли: зачем гнать в центр машину, если проще и быстрее оставить ее на перехватывающей парковке у конечной станции метро (или любого другого высокоорганизованного вида транспорта) и проехать на метро в центр.

— В областной ПКРТИ читаем: «На многих участках и в узлах магистральная улично-дорожная сеть исчерпала свою пропускную способность и не имеет резервов для удовлетворения растущих объемов движения транспорта в силу следующих причин: наличие всего трех мостовых переходов через р. Обь при двубережном расположении районов города; сообщение между районами города происходит в основном через центральную часть города, что приводит к возникновению транспортных заторов на магистралях центральной части ядра агломерации; недостаточная ширина улиц и затрудненность их реконструкции с целью повышения пропускной способности путем расширения проезжих частей из-за наличия капитальной застройки».

Сейчас Ипподромская — единственная магистраль, которая соединяет несколько районов не через центр. Были же планы сделать еще несколько дублеров.

— И с Ипподромской есть проблемы. Непонятно, какой она получилась категории. Если скоростная, то там не должно быть светофорных пересечений, а они есть на улицах Кропоткина и Военной. Если ее делать обычным городским проспектом, то тогда на нее надо выводить и другие улицы. Кроме того, магистраль не решена на концах. С одной стороны упирается в Обь, с другой — в Сухой лог. Допустим, на одном конце появится мост, но вот на другом конце перспектив никаких, там все застроено торговыми комплексами.

У нас, кстати, несколько тупиковых мест. Еще одна историческая ошибка — это ГПНТБ, которая перекрыла улицу Восход, и пришлось пробивать узкую Бориса Богаткова. Там единственный вариант: тоннель под ГПНТБ, и в Генплане он предусмотрен.

Есть в Генплане и длинная связующая хорда Бардина — Трикотажная — Костонаева — Трикотажная с выходом на Доватора. Но там на пути многострадальный «Космос». Я вообще не понимаю, почему его не снесли. Эта магистраль объединила бы все правобережные переферийные районы. Теперь получается, что не только под ГПНТБ надо делать прокол, но и под «Космосом». С другой стороны, строительство этой магистрали до 2030 года по своей финансовемкости не просматривается, а лет через 20, может, «Космос» все-таки придется сносить.

— Эта магистраль по Трикотажной еще упирается в ДК им. Чкалова, но там его можно обойти. Кстати, на Богдашке было много шума, когда снесли клуб «Отдых» и Дом спорта. Взяли бы заодно снесли и «Космос». А заодно и Калининский универмаг, в который уперлась Ипподромская.

— Ну, это частная собственность.

— Да, можно было как-то решить... Хорошо. Можно предположить, что идеология городской ПКРТИ — это идеология по Вучеку.

— Основной индикатор успешности реализации программы — сокращение времени в поездках по городу и удельный показатель расхода финансов. Очевидно, что максимального эффекта здесь можно достичь, только делая упор на общественный транспорт. Поэтому в первую очередь и надо заниматься организацией структуры общественного транспорта и только во вторую очередь автомобильной, улично-дорожной сетью. Прежде всего, конечно, самым необходимым. Дорогами в новые жилые массивы, где дорог просто нет. А если глобальным, то единичным, как четвертый мост и Юго-Западный транзит. Со всем остальным мы уже наигрались.

В городской ПКРТИ мы ориентируемся не на Вучека, а на федеральные требования к стандартам качества обслуживания пассажиров, которые регламентируют такие показатели: наличие магистрально-стержневой сети маршрутов общественного транспорта; доступность, то есть расстояние до ближайшей остановки магистрального маршрута (с учетом того, что есть еще и подвозящие маршруты); регулярность движения этих маршрутов — то, какие должны быть интервалы в часы пик; скорость сообщения не ниже 20 км в час; масштабируемость пассажироперевозок. То есть, если жилой массив разрастется, пассажиропоток растет, то транспортная артерия должна в перспективе позволять в разы повысить свою провозную способность.

Лучше всего этим критериям отвечает рельсовый транспорт. Потому что безрельсовый, даже если мы сделаем выделенную полосу, кратно не перевезет. А к трамваю можно прицепить еще вагон, два, три, вот и вся масштабируемость.

Исходя из этого, костяк программы — рельсовый транспорт. Метро, трамвай, на каких-то направлениях — городская электричка. И они должны быть обязательно связаны между собой в транспортно-пересадочных узлах (ТПУ).

— И это отражено в программе по конкретным направлениям?

— Да. По метро — это станции «Гусинобродская», «Молодежная» и депо на месте барахолки. Это безусловно. Дальше станции «Площадь Станиславского» и «Пермская». Почему сразу две, а не одна. Потому что одну «Площадь Станиславского» строить смысла нет. ТПУ там не создать, трамвай не подвести, но трамвай есть дальше, на Троллейной. Причем сразу в три стороны.

По метро также важным и необходимым в первую очередь мероприятием является достройка выходов многих существующих станций для формирования удобных транспортно-пересадочных узлов.

Теперь что касается трамвая. Там три этапа. Это реконструкция существующих магистральных линий по Сибиряков-Гвардейцев, по маршруту № 13 и по Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого со строительством платформ и приведением в порядок всей инфраструктуры.

Второй этап — достройка линий в существующие и строящиеся жилмассивы. В первую очередь Плющихинский от «Золотой нивы». От конечной «Сосновый бор» до «Родников» и Снегирей». В Ленинском районе — вглубь «Чистой слободы», в Кировском — в жилмассивы «Просторный», «Матрешкин двор» и вглубь Затулинского жилмассива.

В перспективе трамвайную линию можно спрямить по Ватутина. Сел на Маркса, и через 10 минут ты на Затулинке. Получается наземная линия метро, и не за 40 млрд рублей, а за 500 млн, ну, может, за 1 млрд.

Третий этап — восстановление трамвая к станции «Березовая роща» по проспекту Дзержинского, который был просто авантюрно убран в интересах не будем говорить кого. Возобновление строительства линии (которая начинала строиться еще в 90-е) «Писарева — Ипподромская», соединив ее с улицей Богдана Хмельницкого, чтобы потоки в центр направить не только через «Заельцовскую», которая уже сейчас перегружена.

— Все это не выглядит особо дешевым.

— Да, ни городу, ни области это не поднять. Ну, во-первых, государственная политика может быть подкорректирована в сторону финансирования объектов метро. И тогда деньги получат те, у кого есть готовые проработанные программы. Сейчас, кстати, государство финансирует метрополитены, но пока только в городах чемпионата мира по футболу. А почему другие города должны быть обделены? Кроме того, в Минтрансе РФ намекают, что после «БКД», вполне вероятно, появится программа развития инфраструктуры общественного транспорта, что она уже разрабатывается.

По трамваям еще проще. Интерес к этому сегодня проявляют инвесторы. В том числе те, у которых в активах оказались заводы по производству трамваев, поэтому они готовы расширять для себя рынок сбыта.

Пока я могу говорить о трех федеральных корпорациях и одном частном машиностроительном холдинге. И это только российские компании, есть еще и иностранные.

— Я понимаю новые микрорайоны, но вот о транспортной недоступности «Родников» и «Снегирей» говорится с советских времен. При этом единственный вариант решения проблемы чиновники видели в том, чтобы убрать трамвай с Хмельницкого, который всем мешает.

— Это совершеннейший абсурд, сегодня стыдно говорить такое представителям транспортной отрасли. Проблема «Родников» и «Снегирей» — это действительно серьезная проблема, но я пока не вижу намерения комплексно ее начать решать. Ведь если хотя бы продлить трамвайную линию от «Соснового бора», то получится всего три остановки и 7-10 минут пути. Плюс еще 10 до площади Калинина. Да, там есть проблема пересечения с железнодорожной веткой и надо строить эстакаду. Но проект даже с учетом эстакады остается инвестиционно привлекательным, срок окупаемости все равно приемлемый.

Нынешней весной появилось письмо крупных застройщиков северо-восточной территории Новосибирска, где они просили мэра учесть в градостроительном планировании этой территории линию трамвая.

Но вместо этого ряд специалистов мэрии продолжают продвигать вариант ликвидации трамвайной линии на «Сосновый бор» и говорят только о том, что в «Родники» и «Снегири» надо строить больше хороших широких дорог. Однако это стопроцентно усугубит ситуацию. Мы получим транспортный коллапс на площади Калинина, Красном проспекте, Мочищенском шоссе, на Жуковского и далее вплоть до площади Кондратюка.

— И наконец, четвертый мост, в который уперлась Ипподромская магистраль. Если отбросить политику, нужен он или нет?

— Да при чем здесь политика? Просто нам говорят, что мы вам этот мост будем финансировать только в случае, если будет концессия, если он будет платный, никакие другие варианты не предусматриваются. Понятно, что городу нужно немножко другое, но здесь, увы, не приходится выбирать. Я считаю, что лучше уж иметь мост, чем не иметь, поэтому мне понятен подход областной власти. Мне непонятно другое: почему в техническом задании на проектирование моста, во всех градостроительных документах на нем нарисована линия скоростного трамвая, которая бы за три минуты связала транспортно обделенный Горский жилмассив, всю существующую левобережную сеть с правым берегом, но проектировщиком это требование не выполнено. Если бы это было сделано, пропускная способность моста сразу увеличилась бы в десяток раз. Трамвайная линия — это 30 тыс. пассажиров в час. Три полосы для автотранспорта — всего 3000 пассажиров в час. Будь здесь трамвай, может в перспективе и не надо было бы строить метромост в сторону Затона, который, понятно, будет стоить уже совершенно других денег, чем просто линия скоростного трамвая.

Виктор РУССКИХ, «Новая Сибирь»