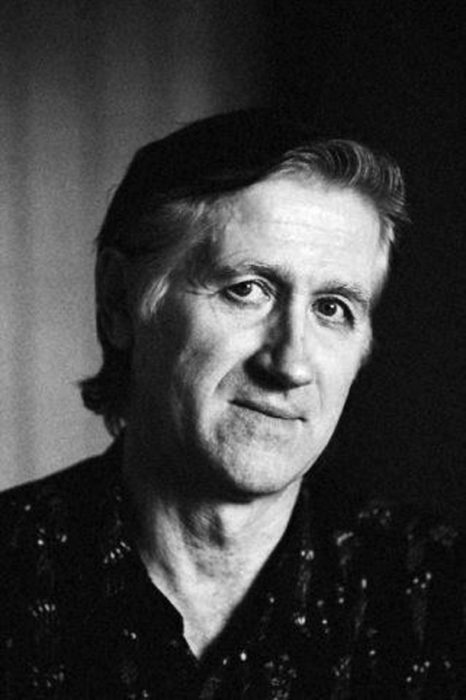

4 ноября в НОВАТе был показан балет «Спартак», посвященный юбилею легендарного сибирского исполнителя партии Спартака — народного артиста РСФСР Александра Петровича Балабанова: главную роль исполнил признанный Спартак последнего десятилетия Иван Васильев.

На сцене новосибирского театра Балабанов танцевал с 1965 по 1991 год, создав целую галерею выразительных образов, покоривших широкую публику и высоко оцененных экспертами. Но мощный актерский и технический потенциал Александра Балабанова наиболее полно раскрылся в партии Спартака. Эта работа стала для него поистине судьбоносной. По личному приглашению руководства Большого театра СССР Балабанов семь раз станцевал Спартака в балете Юрия Григоровича на главной сцене страны.

На сцене новосибирского театра Балабанов танцевал с 1965 по 1991 год, создав целую галерею выразительных образов, покоривших широкую публику и высоко оцененных экспертами. Но мощный актерский и технический потенциал Александра Балабанова наиболее полно раскрылся в партии Спартака. Эта работа стала для него поистине судьбоносной. По личному приглашению руководства Большого театра СССР Балабанов семь раз станцевал Спартака в балете Юрия Григоровича на главной сцене страны.

Балабанов — мой добрый друг, старший товарищ, который ввел меня в мир балета. Еще задолго до его 80-летия, в ковидный локдаун, мы по скайпу готовили большое интервью, отрывки из которого мы сегодня публикуем. Итак, о творческом пути и о людях, с которыми ему посчастливилось работать, мы и беседуем сегодня с этим интереснейшим человеком.

— Ты помнишь свой первый сольный номер?

— Я рано стал танцевать па-де-труа из балета «Щелкунчик». Со мной танцевали Галина Черепенько, Людмила Крендель — очень способная балерина, с прекрасными данными. По окончании танцевальной карьеры она стала хорошим педагогом, у нее было к этому признание.

— Да, в то время посмотреть виноградовскую «Золушку» в Новосибирск ехали критики и специалисты, любители балета со всего СССР. Новосибирская балетная труппа гремела. А у тебя как пошло по карьере?

— У меня был эволюционный творческий процесс. Последний год обучения в училище был очень тяжелым, ведь в театр я пришел еще будучи студентом последнего курса в хореографическом училище. Наш выпускной класс (18 человек) пригласил лично директор театра — Семен Владимирович Зельманов. Он обратился к нам с просьбой о помощи, поскольку театру не хватало профессиональных артистов балета.

Это был замечательный руководитель, потом его перевели в Москву. Он пригласил нас стажерами в балетную труппу. Поэтому последний курс обучения для меня был довольно напряженным: приходилось совмещать учебу с работой в театре. Я приходил в балетный класс рано утром и возвращался домой поздно вечером, был занят практически во всех спектаклях, выходил на сцену в балетных и также оперных постановках, где были балетные фрагменты.

— А так бы с Годуновым и Барышниковым поработал, они в то время еще в Рижском училище были. И все-таки какая первая сольная партия была в твоей карьере?

— Спартак. История была такая. Когда готовился балет «Спартак» изначально я танцевал сольную партию абиссинского раба («Рыбак и рыбка») в гладиаторском бою на пире у Красса. В этой партии меня и увидели композитор Арам Хачатурян и балетмейстер Евгений Чанга. После сдачи балета «Спартак» состоялся художественный совет, где Хачатурян и Чанга высказали пожелание руководству театра, чтоб именно я танцевал партию Спартака (речь идет о первой постановке балета «Спартак», осуществленной в 1967 году на сцене НГАТОиБ балетмейстером Е. А. Чанга)

За десять дней я подготовил партию, потом танцевал Спартака в легендарном балете Юрия Григоровича в течение пятнадцати лет, в том числе несколько раз — на сцене Большого театра России (по именному приглашению администрации Большого театра), где Красса танцевал выдающийся Марис Лиепа. С ним мы были хорошими друзьями, он не раз бывал у меня в гостях. Вспоминаю, как мы вышли после спектакля в Большом театре — я танцевал Спартака, он — Красса, а его поклонники, ожидавшие Мариса у служебного входа, начали аплодировать мне, что было невероятно приятно и значимо. Для меня это означало признание столичной публики, и сам Марис Лиепа похвалил меня за отличную работу.

После «Спартака» сразу было «Лебединое озеро», потом «Корсар». Пошли новые спектакли, я уже везде выходил как солист.

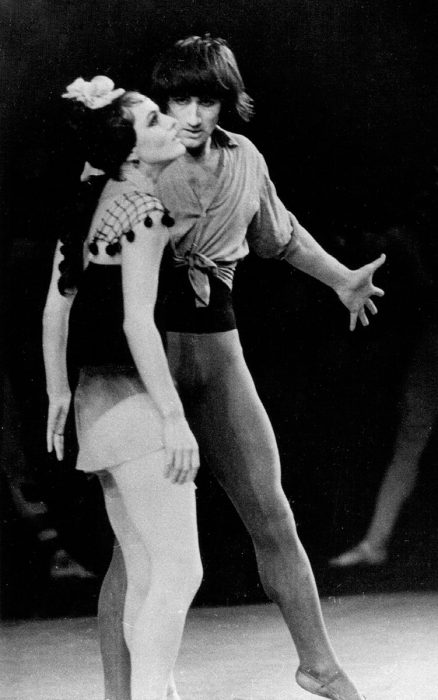

— Саша, давай немного о твоих партнершах по сцене поговорим. Бытовало мнение, что Балабанов очень надежный партнер, с ним любая балерина может танцевать. А вот ты из них кого бы выделил?

— Саша, давай немного о твоих партнершах по сцене поговорим. Бытовало мнение, что Балабанов очень надежный партнер, с ним любая балерина может танцевать. А вот ты из них кого бы выделил?

— Ларису Матюхину-Василевскую, Татьяну Кладничкину, Людмилу Попилину и Людмилу Кондрашову. Они не были капризными. Но и я внимательно и с добротой всегда к ним относился. Конечно, основной партнершей была Лариса Матюхина-Василевская. Удобная партнерша. Я больше всего с ней танцевал.

— А сейчас вопрос, который я давно хотел прояснить. Касается он постановки Пьером Лакоттом балета «Сильфида». Ведь неправдоподобно как-то все сейчас звучит. Пьер восстанавливает балет «Сильфида» для одного из каналов французского телевидения. После его приглашают осуществить постановку в парижской Гранд-опера, и вдруг, минуя Москву, Ленинград, он приезжает в Сибирь под Новый год…

— Да, мы в театре знали, что в Гранд-опера восстановлена «Сильфида». Я же всегда был занят в общественных организациях театра — по комсомольской, потом и по партийной линии, присутствовал на художественных советах. И вот меня пригласил Александр Петрович Чугуков, возглавлявший театр в то время, и говорит: «Александр, вы сейчас летите танцевать во Францию, мы подготовим письмо с предложением о переносе балета «Сильфида» в Новосибирск. Постарайтесь кому-нибудь из окружения Пьера Лакотта это письмо передать». Я как раз готовился к поездке во Францию в составе делегации звезд балета Большого и Кировского театров. Замечательная была поездка. Меня пригласил в Гранд-опера Жан-Пьер Бонфу, провел по театру, а потом представил супруге Лакотта — Гилен Тесмар. Я, представившись Гилен, вручил письмо от нашего театра с просьбой о постановке. Получил положительный ответ, и тут все закрутилось. Вот так я приложил руку к приезду самого Лакотта в Сибирь.

— А потом погода испортилась, и пришел главный балетмейстер Вадим Андреевич Бударин. Он считал, что артисты старше 30 лет должны отойти на задний план, а на передний выпустил совсем молодых ребят. Кстати, этим он испортил жизнь очень многим молодым балеринам, не готовым ко многим партиям ни морально, ни физически. Скажи, пожалуйста, сейчас, по прошествии двух десятков лет и многих событий и новаций в театре, ты о его балетах вообще ничего хорошего сказать не можешь?

— Почему же, у него было свое хореографическое мышление. К примеру, «Степан Разин» — спектакль, который я любил из-за главного героя. «Пер Гюнт» и «Коппелия» — классика, но он все сделал по-своему. Мы ведь с ним были знакомы еще по Кировскому театру. И когда его министерство направило в Новосибирск, он со мной разговаривал, просил поддержки, и мы были готовы эту поддержку ему дать, ведь он приезжал без пробного спектакля. Но по факту он к нам принес худшие качества из закулисной жизни Кировского театра и свои собственные не самые лучшие человеческие качества начал проявлять. Стал третировать и преследовать признанных мастеров. Мы с ним на партийных собраниях сталкивались. Там такая борьба была: Балабанов — Бударин, Балабанов — Бударин, Балабанов — Бударин. Я всегда защищал артистов, и когда Бударин стал гнобить Бердышева, Гершунову, я, конечно, за них вступился. Считал и считаю, что они в то время еще могли танцевать и «Жизель», и «Юнону и Авось», и зритель на них, конечно, шел бы. Была дикая борьба!

— Именно тогда ко мне пришли Анатолий Бердышев, Любовь Гершунова, мы обсуждали ситуацию. В это время появилось большое количество камерных трупп, групп, ориентированных на работу за рубежом. И вот мы с Анатолием, обсуждая эту тему, вышли на идею создания камерного балета. Администрированием я предполагал занять Александра Петровича Балабанова, как человека опытного и хорошо известного.

— Я понимал, что меня пригласили не только как народного артиста, но и как партийного лидера, как человека известного. Поэтому, когда Анатолий Бердышев решил создать коллектив «Балет-100», за поддержкой в администрацию пошел именно я. Любу и Толю знали как артистов, а меня не только как танцовщика, но и как активиста. С этой проблемой я пошел к мэру, в то время это был Иван Иванович Индинок. Он выслушал меня и сразу поддержал, выделили небольшое финансирование, и мы начали работать.

— Насколько я информирован, ты все это время был близок к руководителям области. С кем тебе хорошо работалось?

— Легко было работать с Иваном Ивановичем Индинком. Я был в предвыборном штабе Ивана Ивановича, и многие артисты тогда его поддержали, вообще, творческая интеллигенция. С Виталием Петровичем Мухой было сложнее. Он был большой умница, конечно, бывший производственник. Они с Иваном Ивановичем отличную школу прошли. С Виктором Александровичем Толоконским дружно работали, я бы сказал прекрасно. Наверное, мне какие-то недоработки прощались, моя прямота: народный артист, с регалиями. Мы же из другого теста слеплены, нам большее можно, большее разрешено, что ли. Особые люди. Вообще, двухтысячные годы были очень плодотворными.

Александр САВИН, специально для «Новой Сибири»

Фото из архива НОВАТа

Ранее в «Новой Сибири»:

Плисецкая и Новосибирский театр оперы и балета. Связующие нити

Никита Ксенофонтов: Балет — не про пируэт и не про прыжок, а про внутренние ощущения