Парк имени Кирова в Ленинском районе Новосибирска давно уже не числится садом, но старожилам так больше нравится его называть — ведь даже соответствующая трамвайная остановка когда-то называлась «Сад Кирова». Так что определенная терминологическая и топонимическая путаница осталась до сих пор, и этому есть даже вполне серьезные, почти что мифологические причины.

Интерес к парку-саду возрос после того, как в нынешнем июне он победил в народном голосовании новосибирцев за благоустройство города в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Дизайн-проект, как сообщается, уже готов, идет разработка проектно-сметной документации, а само благоустройство начнется в 2026 году.

Когда-то академик Дмитрий Лихачев говорил о том, что географические названия служат ориентиром для жителей во времени и пространстве. Вот именно об этом мы и составили вполне субъективный разговор с новосибирским художником и человеком, занимающимся проблемой сохранения архитектурного наследия города, Владимиром Авдеевым.

— Где-то в Сети я прочитал: «Парк Кирова был открыт как городской Сад Свободы в 1923 году». Это действительно так или из области мифов и легенд?

— Сейчас я расскажу тебе историю, полную драматизма. Новосибирску выпала участь стать городом памяти Кирова, в связи с чем у нас появились целых две зеленых зоны под его именем. Объект на правом берегу с 1938 года числился Детским парком имени Кирова, а наш, левобережный, официально утвержденный в самом конце войны, был именно Сад Кирова. Сохранились даже документы об организации — вот они, кстати… «Решением исполкома от 3 февраля 1945 года...» «Утверждение штатного расписания в количестве 42 единиц с окладом в месяц 10 тысяч 415 рублей» и тому подобное...

Наш именно садом очень долго все называли, в частности, для того, чтобы было понятно, о каком из двух идет речь. Иначе возникала путаница.

— Понятия «парк» и «сад» — не одно и то же, хотя сейчас у журналистов «зоопарк» и «зоосад» — это синонимы. Но ведь, Володя, все же считается, что сад, в котором постройки начинают занимать более пяти процентов общей площади, технически становится парком.

— Да, разумеется, и у парка, и у сада есть свои отличительные признаки. И все-таки, пусть меня расстреляют на этом месте, но левобережный — это Сад Кирова! Тот, второй, что в Октябрьском районе, был когда-то довольно внушительным, там имелись все атрибуты парка, но в основном он был рассчитан именно на детей — там даже в свое время построили не просто Дом пионеров, как во всех районах, а Дворец пионеров. Сейчас Детский парк имени Кирова полностью исчез с лица города.

— А как Сад Кирова из Кировского района вдруг попал в Ленинский?

— Это еще одна история, полная драматизма. В 1970 году страна отмечала 100-летие со дня рождения Ленина, и в канун празднования решили сделать район, носящий имя Владимира Ильича.

— То есть Дома Ленина, площади и улицы его имени оказалось маловато? Кстати, именно в этом году ему еще и грандиозный монумент возле оперного поставили.

— Ну ты сам подумай, вопрос возникает логичный: Киров, Калинин и Дзержинский удостоились чести дать имена районам, а Ленин — нет. Явно непорядок. В связи с чем решили рубануть благополучно существующий Кировский район на две части. Поначалу все ожидали, что сад автоматически переименуют, но нет: Сад Кирова у нас с тех пор в Ленинском районе, а не в Кировском.

— Ну, для страны, где Октябрьскую революцию отмечали в ноябре, тут нет ничего странного. Да и для города, где памятник Крячкову стоит на площади Свердлова, это тоже нормально. Так вот, насколько я знаю, деревья в районе «Сибкомбайна» начали высаживать еще в середине 30-х годов, а потом какого-то бурного развития не получилось из-за войны.

— Место, где он появился, тоже имеет свою интересную историю. На краю территории современного Сада стоял старый деревянный одноэтажный дом буквой «Г» в плане. До 1945 года в нем размещался райсовет, рядом с которым была площадь, которую периодически облагораживали. А улица, проходящая рядом, получила название «Площадь райсовета». В настоящее время современные высотные дома, стоящие на месте частного сектора, располагаются по этой же улице с прежним названием. История сохраняется. С 45-го года в одноэтажном доме разместился Дом пионеров, а в 54-м здание отдали под детский сад, в котором я в детстве проходил первый опыт коллективного воспитания.

Именно площадь напротив здания и стала основанием Сада Кирова. Сразу после войны на территории начали строить летний театр, который позже сделали кинотеатром, — деревянное здание по проекту архитектора Константина Леонова. Я это здание хорошо помню, не только потому, что частенько ходил в этот кинотеатр. В 1970 году художником Сада Кирова работал художник-оформитель Николай Тимофеевич Гущин, с которым меня судьба свела в период, когда он с бригадой работал над оформлением музея в Доме советов этого района. Я периодически ходил к нему в мастерскую в Саду Кирова грунтовать щиты, начинал рисовать и писать афиши. Склад щитов и разных декораций располагался в арьерсцене театра, так что я бывал в малодоступных местах этого здания, от которого сейчас остались только бетонные тумбы с болтами, на которые крепились металлические конструкции.

— К тому времени сад уже стал прилично выглядеть?

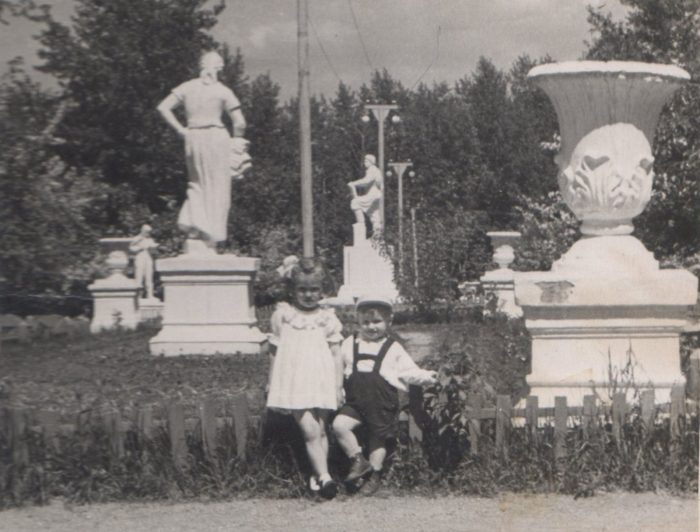

— Я, честно говоря, из детства многого не помню, но судя по фотографиям, там были классные качели, скульптуры, вазы. Был игровой павильон, читальня, перед которой стояли два бюста — один Николая Островского, чей второй — не помню… В 1950-е годы сад обнесли глухим деревянным забором на кирпичных столбах, открытым оставался только главный вход. А так как мы, пацаны, к нему спускались по улице Дружбы, приходилось каждый раз лезть через забор, а он был довольно высоким. Потом его убрали и обнесли сад низкой металлической решеткой, которая осталась до сих пор. Хорошо запомнил старую карусель. Большие качели-лодочки. Была там большая клумба у центрального входа, на которую в 50-х годах установили скульптуру Кирова, — позже ее перенесли вглубь сада, где она сейчас и стоит.

— Скульптур Кирова в Новосибирске кога-то было много, одна даже в библиотеке имени Крупской, кажется, в вестибюле стояла — в полтора человеческих роста.

— Первую садово-парковую фигуру Кирова сделали в 1950 году скульпторы Ковшов и Овчинников — ее установили возле так называемого Домика Кирова, который теперь называется «Городская усадьба». Вторую поставили в Саду Кирова. Третья стояла на перроне вокзала станции Кривощеково, которую в 1960 году переименовали в Новосибирск-Западный. Оттуда ее потом убрали в первую очередь. В Саду Кирова скульптура из бетона на металлическом каркасе, в свое время ее успешно реставрировали, и теперь она вполне прилично выглядит.

В 60-е годы территорию начали заполнять разными аттракционами: помимо карусели и качелей появились колесо обозрения и цепочная карусель, с которой особо разгоряченные граждане регулярно прыгали по ходу вращения. А как раз за забором моего детского сада находилась танцплощадка, обшитая «в клеточку» дранкой.

— Должна была быть и классическая сцена «ракушка», как в Центральном парке?

— Ракушку в Центральном парке — в то время еще Саду Сталина — проектировал архитектор Сергей Скобликов, в комплексе со зданием театра Музыкальной комедии и парадного входа в парк с примыкающими к нему зданиями. Да, в Саду Кирова стояла деревянная сцена-ракушка из 1950-х годов, перед которой были вкопаны деревянные лавочки, периодически на этой сцене проходили концерты и спектакли. В городском архиве хранится альбом с фотографиями выступления на этой сцене Героя Советского Союза Сергея Ивановича Мосиенко, отца замечательного новосибирского художника.

Современную металлическую сцену в свое время проектировал архитектор Саша Кулаков — но не для парка, а для временной установки на площади Ленина. Несколько раз ее там устанавливали по праздникам, но поскольку монтаж сцены оказался трудоемким — с подключением подъемной техники, ее навсегда перетащили в Сад Кирова. Она оказалась великовата для его масштабов и не оборудована должным образом для мероприятий. Поэтому когда заговорили о реконструкции, я сразу сказал, что главным имиджевым сооружением должна стать именно сцена. Но не «ракушкой», конечно, поскольку это в первую очередь потеря пространства, а современной металлической конструкцией, на которую возможно смонтировать фермы со световыми приборами и светодиодными экранами, и чтобы предполагалась будка радиооператора, светооператора и теплые гримерки для артистов.

— Это принципиально важно для борьбы с пьянством в артистической среде на новогодние праздники!

— Конечно, ведь к тому времени, когда Дед Мороз со Снегурочкой выходили на сцену, они уже были в состоянии сильного подогрева, а все вокруг понимали, что иначе — никак.

Все построенное в 1940-е и 1950-е годы постепенно стало ветшать естественным образом: давно снесли мой детский садик (на его месте теперь площадка для картинга), закрылся летний кинотеатр, после чего его снесли, а сохранившуюся будку киномеханика приспособили под коммерческий туалет. А в 60-е годы рядом с Садом Кирова был построен ДК «Металлург».

— С названиями, похоже, сильно не заморачивались.

— В советское время наличие культурно-массового сектора было обязательным, каждый завод хотел иметь собственный ДК — «Металлист» и «Клару Цеткин» построил «Сибсельмаш», а «Металлург» — завод им. Кузьмина. В общем, с какого-то момента Сад Кирова свою парковую прелесть утратил, он долгое время оставался заросшим и неприглядным. Прежнее благоустройство было утрачено, новое появлялось стихийно.

— Тогда нам пора вернуться к проекту «Формирование комфортной городской среды». Что такое благоустройство парка или сада? Что значит «обновить прогулочные зоны» и «организовать современное освещение»? Не сведется ли все опять к тому, что просто заменят светильники, положат свежую тротуарную плитку и поребрики?

— Я ведь сразу сказал, что главное в этом комплексе — имиджевое здание сцены. Сейчас там есть кафе, аттракционы и «немасштабная» сцена, не соответствующая современному уровню шоу-бизнеса. Оргмассовый сектор занимается проведением праздников, а новая сцена — это экран, свет и звук должны быть совсем другого уровня. Главное, чтобы там была центральная притягательная точка, от которой бы все расходилось во все стороны. Заросли вокруг не сильно густые, от деревьев и кустов особо вычищать не придется.

Существует такая большая иллюзия, что выставлять во время праздников лавочки для зрителей, а потом их убирать — это удобно. Вот уж не знаю. К тому же сидячие места подразумевают проход между рядами и ответ на вопросы кто будет расставлять, а потом убирать все это — и главное: где складировать.

Праздники и шоу должны быть интересными, эффектными и чем-то отличаться от тех, что проходят в других районах. По-моему, танцпол всегда будет пользоваться успехом. Кино на открытом воздухе — тоже: никто не мешает повесить летом на сцене светодиодный экран и крутить на нем фильмы и клипы, народ пусть танцует, веселится и делает что хочет. Левый берег круче правого, телевышка там стоит на самой высокой точке города, так что с колеса обозрения панорама открывается гораздо эффектнее, чем с набережной.

— То есть, ты считаешь, что можно реально, а не просто на словах привести в порядок Сад Кирова?

— Думаю, что можно сделать так, чтобы радовало глаз и чем-то притягивало жителей не только ближайших кварталов, но и обоих районов, бывших когда-то одним.

— Поди уж жители-то понимают, что им гораздо комфортнее спуститься от своего дома чуть ближе к реке, чем ехать — иногда с пересадкой — до набережной или Центрального парка. А тут, так сказать, шаговая доступность.

— И это очень важно, ведь на праздники у местных еще с советских времен был стандартный маршрут: пешочком в сквер «Металлиста», к Монументу Славы и — по Станиславского — до Сада Кирова. Не так у нас много мест для массовых увеселений.

Какой-то из проектов реконструкции я видел, там планировались по кругу парка большие арки, которые затянуты плющом или диким виноградом. И честно скажу: я такую идею не поддерживаю: летом этот плющ украдет все солнце, а зимой вид засохших ползучих растений будет приводить в уныние. Так что делать подобный ландшафтный дизайн основой вряд ли правильно.

— На старых фотографиях Александровского сада в Новониколаевске как раз можно видеть нечто подобное архаичное.

— Я тебе так скажу. У нас в городе периодически заводят речь о том, не пора ли поставить в каком-нибудь парке памятник Сталину. Как театральный художник я бы организовал в Саду участок в стиле 1940-х и 1950-х: где тебе и мороженое продадут из деревянного ящика, и кваса нальют из бочки. Можно и скамейки, и киоски оформить в том же атмосферном стиле, и заодно там же поставить бюсты и Ленина, и Сталина, тематические скульптуры. Такое своеобразное место памяти времени основания.

Кстати, что интересно, с именем вождя по фамилии Киров у народа не связано никаких неприятных ассоциаций: Сергей Миронович с рабочими дружил, никого, вроде бы, не расстреливал, его самого застрелили в 1934-м. Так что ничего негативного нет даже в названии.

— А сад ведь он и есть сад, назови его хоть парком.

— Он по определению должен оставаться аполитичным — просто приятным, красивым и современным культурным явлением.

Николай ГАРМОНЕИСТОВ, «Новая Сибирь»

Фото из архива Владимира Авдеева; официальная группа парка Кирова ВКонтакте/Леонид Ставицкий

Ранее в «Новой Сибири»:

Левобережный соцгород Новосибирска: столица будущего, оставшаяся в прошлом