Егор родился в «литературной» семье, учился в Литературном институте имени Горького, дебютировал в 1990 году как журналист, является автором прозы малого жанра и организатором фонда помощи начинающим литераторам. Несколько лет проводит фестивали имени своего отца, Александра Ивановича Плитченко.

— Егор, говоря литературным языком, волею судеб я знаком с тобой и со всей твоей семьей уже больше пятидесяти лет: моя мама дружила с твоими дедушкой и бабушкой, да и со всеми остальными в вашей семье. А семья у вас знаменитая — до сих пор многие хорошо помнят публициста Геннадия Падерина и тем более его зятя — поэта Александра Плитченко. Иными словами, твоих дедушку и папу.

— Дедушку Геннадия Никитича я помню с самых ранних лет. Ведь первые полгода мы с папой и мамой жили в квартире ее родителей, а потом переехали совсем недалеко — на Вокзальную магистраль, в паре остановок от «зеленого» дома на Урицкого, который рядом с управлением железной дороги.

— Я тоже до сих пор помню эту большую квартиру на первом этаже «зеленой» сталинки. В детском возрасте она казалась просто огромной. Ты, правда, Егор, еще не родился, но и без тебя там всегда собиралось полно народа, — только своих детей в семье было трое, а гости еще собственных приводили. Честно говоря, я никогда в жизни больше не видел более дружной, веселой и гостеприимной семьи.

— Для меня тоже эта квартира осталась в памяти как большое доброе семейное гнездо. Там в просторной кухне царила моя любимая бабушка Эрта Александровна, которая всех кормила и поила: ведь приходили в гости и друзья, и друзья друзей. И то и дело прибегали с улицы ребятишки числом до десяти, все веселые, но голодные.

— До сих пор помню, как на этой знаменитой кухне увидел первый выпуск КВНа с юным Масляковым в прямом эфире, это, кажется, 1965 год был.

— Этого я, конечно, не могу помнить, но вот то что бабушка с дедушкой сделали из «зеленого дома» настоящий центр человеческого общения, это правда. А с черно-белым телевизором у меня связана вот такая невероятная история. Мне тогда было чуть больше года, и я только-только начал говорить. И вот однажды, когда его включили, я вдруг осознал, что совершенно отчетливо понимаю, что и о чем говорит диктор в «Новостях». Буквально каждое слово. Это меня сильно потрясло — и я начал какими-то жестами объяснять отцу, что со мной произошло. И отец меня понял. И сказал об этом деду, который сидел рядом. Но Геннадий Никитич не верил во всякие мистические вещи. Поэтому просто махнул рукой.

— Насколько я помню, дед у вас был одновременно и веселым, и строгим, — иначе с подрастающим поколением было не справиться.

— Знаешь, Саша, эти люди, которые прошли войну, очень трогательно и бережно с детьми обращались. Они ведь насмотрелись на фронте на страшные вещи… Наверное, внутри у них просто не осталось места для чего-то плохого и страшного. А «чужих» детей в доме не было: все, кто туда попадал, становились «своими». Дед Падерин умел быть очень мягким, — тем более я был его первым внуком и меня сильно баловали, конечно. Однажды мне даже ананас купили — у тетеньки с тележкой на углу Ленина и Урицкого.

— «Угол Ленина и Урицкого» до сих пор звучит как-то мрачновато.

— Мрачноватым было объяснение, почему мне ананасы больше никогда не покупали.

— Из-за стихотворения Маяковского?

— Нет, мне сказали, что они вьетнамские, а эта страна вся до сих пор залита напалмом, поэтому продукты оттуда есть нежелательно. На мой аргумент, что вьетнамцы наши друзья и плохого нам не привезут, ответа не последовало, и мне пришлось просто смириться. А дедушка Геннадий Никитич чуть ли не до девяноста лет вел очень активный образ жизни, даже машину водил. Как-то раз мы проехались на моем тогдашнем довольно мощном автомобиле, но это было страшновато, потому что дед вдавил педаль в пол — и по узким улочкам Академгородка выжал скорость под сто. Руль был правый, я сидел слева и боялся даже рот открыть... Кстати, в следующем году исполнится сто лет со дня его рождения.

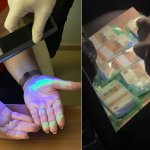

Со студентами кафедры журналистики новосибирского педуниверситета. Творческая встреча в «Капитале», 2020

— А твой брат Роман чем занимается? Да, кстати, и твои тетя Катя и дядя Никита как поживают?

— Ты же понимаешь, что мы, как представители своей семьи, тоже выбрали творческие специальности — так уж природа распорядилась. Роман художник-график. Тетя — профессор, занимается историей литературы в Москве, а дядя — врач психотерапевт, сейчас живет в Сочи.

— Твоя мама Эрта, которую я очень люблю, ведь тоже в молодости писала стихи, но потом потеряла к ним всякий интерес. И после смерти мужа Александра Ивановича она вообще сильно изменилась, пришла к православию. Да и отец твой в последние годы жизни тоже стал человеком религиозным. Это как-то повлияло на тебя?

— Да, отец в какой-то момент начал очень активно сотрудничать с православными приходами, в самом конце 80-х он очень много сделал для возвращения собора Александра Невского верующим. Честно говоря, отец прямо у меня на глазах изменился за его последние три-четыре года. Мы с ним говорили на эти темы, и я прекрасно понимал, как непросто человеку, который всю жизнь был вполне сознательным коммунистом, прийти к вере. Ясное дело, он долгое время был агностиком, поскольку при советской власти все религиозные чувства у нас просто вытравливались… Прошу прощения за высокопарность, но я думаю, что в какой-то момент Господь ему сам открылся.

— Ты же человек верующий?

— Да. Понимаешь, обычно я такой человек, что всегда наоборот все делаю. Хотя, конечно, пример родителей повлиял на меня.

— На это раз чувство противоречия не сработало?

— Да, не сработало, и я этому очень рад. От системы ценностей никуда не деться, да и я прекрасно понимаю, что генетически мне тоже не отвертеться: все мои предки ведь были православными, а все это, конечно, передается по наследству. Но у каждого степень веры разная — кто-то подвижник, кто-то просто верит. Я спокойно ко всему этому отношусь, понимая для себя самые простые вещи: что все хорошее — от Бога, а все плохое — от лукавого.

— Думаю, что и папа твой тоже пришел к вере каким-то длинным, но прямым путем, поскольку он всю жизнь имел четкие представления о добре и зле, о порядочности, благородстве, милосердии, и тому подобном.

— Так ведь не просто так он в своих стихах касался таких тем как любовь к родной земле, материнства, доброты, чести… Да и патриотизма. Хотя религия была под запретом, трудно было запретить подобные вещи. Они ведь ничуть не противоречили советской идеологии. Да, согласен, в те времена и религия, и идеология одинаково напоминали сусальные палехские росписи, но отец умел хорошо писать стихи и в этих реалиях.

— Давай поговорим о тебе. Ларошфуко, кажется, однажды сказал, что скромность худший признак тщеславия. У тебя тщеславие проявляется с минимумом скромности — ты ведь стал не только писателем, но и функционером.

С писателем Владимиром Шамовым, фестиваль «Сто небес 2019»

— Думаю, что Ларошфуко был прав, но в то же время тщеславия в нашей жизни никто пока не отменял. И без него трудно достигнуть чего-либо в этой самой жизни. Можно употреблять слово «тщеславие», можно использовать формулу «воля к победе», кому как нравится. Мне в жизни часто приходилось проигрывать в разных ситуациях, поэтому, конечно, очень хотелось добиться победы. Я и добиваюсь ее, как могу. А что касается престижных должностей, то ты ведь прекрасно понимаешь, что без них чего-то достичь гораздо сложнее.

— Так это же дешевый конформизм, то же самое, что вступление в КПСС при советской власти. Вот ты сейчас председатель фонда «Сибирский писатель», организуешь ежегодный фестиваль имени своего знаменитого отца. Зачем тебе это?

— Вот в партию я вступать не тороплюсь пока, потому что это будет отнимать много времени, а время единственный невосполнимый ресурс. К тому же, вступив в какие-нибудь ряды, я вряд ли смогу изменить что-то в жизни больше, чем в том статусе, в котором я работаю сейчас. А фонд я организовал со своими единомышленниками в 2015 году, чтобы помочь молодым литераторам как-то продвинуться. Ведь со времен СССР эта профессия перестала быть востребована в силу утраты внятной государственной идеологии. Сейчас подросла новая генерация писателей, которым явно требуется профессиональная помощь со стороны — и общеобразовательная, и в плане продвижения. Да и культурное общение между российскими регионами в последние годы сильно подзавяло, никто толком не переводит тексты наших малых народов, что было само собой разумеющимся еще лет двадцать пять назад. Нам же с ними, с соотечественниками, в качестве дружбы нужно не только вместе на национальных праздниках танцевать и пировать…

— Ты хочешь снова превратить переводы эпосов малых народов в кормушки для продвинутых русских авторов?

— Нет. Разумеется, я понимаю, что если за переводы начнут платить приличные деньги, тут же выстроится очередь…

— В которой первые места уже будут забронированы.

— Я как-то раз разговаривал с народным писателем Алтая Бронтоем Бедюровым, и мы пришли к выводу, что потребность общения есть не только у алтайцев, но и у якутов и тувинцев, и еще много у кого. Их авторы пишут много, но на языке оригинала это прочитать, как ты догадываешься, могут далеко не все. Вот и получается, что они творят как бы сами для себя, вне русского языка, который всегда всех объединял. Но литература в наше время идеологически не востребована, все стали издавать книги за свой счет, безо всякой централизации, как в прежние времена. И дело-то, в общем, даже не в том, где найти деньги, — дело в том, чтобы понять, какой будет результат.

С почетным гражданином Новосибирска Иваном Индинком

— Ты уже о причинно-следственной связи?

— Да, важно не как, а зачем. Тем более что, как ты сказал, вокруг вертится очень много людей, которых все это интересует в первую очередь как кормушка, а не как развитие культурных взаимосвязей. Им важнее не творческий процесс, а приобретение новой квартиры или внедорожника. Так всегда было и будет, но этих людей при желании и возможности можно потеснить.

— Ты знаешь… при наличии отсутствия внятно выраженной российской национальной идеи довольно непросто спрогнозировать нужный результат.

— Я иногда думаю, что исходя из современных реалий, сформулировать некую национальную идею очень непросто. И не важно, чья это может быть идея — русского или тувинского, вьетнамского или американского народа. Вообще, я думаю, многие темы для размышления искусственно вбрасываются в общественное сознание — с помощью СМИ, фейсбуков, и так далее. Со времен строительства вавилонской башни в глобальном смысле ничего не изменилось.

— Ты случайно не сторонник теории конспирологии?

— Я по жизни фаталист.

— Позитивный фаталист или негативный?

— Видишь ли, коронавирус в каком-то смысле все упростил: теперь забастовки и акции протеста никого не волнуют в условиях мировой эпидемии, даже на выборы в Белоруссии никто в Европе не обращает внимания. Посмотри, Саша, как СМИ у нас это тенденциозно подают: «Ну да, какой-то картофельный король, похожий на первого секретаря советского обкома КПСС, устроил очередную клоунаду»… Поэтому я считаю, что каждый сам по себе должен жить и делать то, что должен, не обращая внимания на какие-то там общие тенденции. Я не вижу никакой необходимости, например, бунтовать против власти и доказывать кому-то, что белое это черное, или наоборот. Я вот работаю… общественным деятелем, как меня недавно охарактеризовали. В каком-то смысле это именно так. Хотя, когда меня называют журналистом, меня это немного раздражает — никакой я не журналист, несмотря на то, что могу сочинять статьи.

—Так. Не сказать, чтобы ты очень внятно определил свою жизненную позицию.

— Внятность тут необязательна, что ты, кажется, и сам хорошо понимаешь. Вот белорусы в большинстве своем всем вполне довольны. Да и наша молодежь всем более-менее довольна, — ведь главное им внушить эти самые критерии «довольности». Я все эти приемы знаю, поэтому пытаюсь жить как-то сам по себе, несмотря на свою зависимость от общества. Даже бабло — это ведь не самое главное, как нам пытаются внушить.

— А ты не слишком глубоко себя загоняешь в эту зависимость? Как говорили в кино «Кин-дза-дза», может плохо кончиться, родной.

— Я думаю, что как-нибудь разберусь со всем этим.

— Кстати, в последние годы вошли в моду классические советские шаблоны — и идеологические, и стилистические. Даже вот и у тебя в некоторых публицистических текстах я натыкался на откровенно казенные формулировки.

— Мы с тобой, Саша, скоро по очереди на пенсию выйдем, так что переживать об этом уже поздно. Мало ли у нас нынче советских шаблонов…. Вот на госслужбу на работу теперь не принимают тех, кто не отслужил в армии. Почему? Ты, наверное, тоже не понимаешь. Потому что власть так беспокоится о своей регенерации? Но причем тут тогда армия?..

— Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось обладминистрации. Это экспромт, прошу прощения.

— Я к происходящему в этой сфере отношусь как к данности: наличию вокруг меня воздуха, запаха цветов, ветра… Не нравится на солнце — отойди в тень.

— Ты прямо буддист какой-то. Только какой-то буддист-функционер.

— Да, есть это во мне, несмотря на православную веру. А что касается казенщины — да, согласен, хоть немного и обидно слышать от тебя такого рода наезды. Оправдываться не буду, потому что в жанре журналистики я действительно далеко не гений. Да, простым человеческим языком излагать мысли и факты гораздо труднее, чем официальным. Поруководив муниципальной газетой я пришел к выводу что переучить молодых журналистов на простой русский язык невозможно, тем более что любая витиеватость слога в таком издании совершенно неуместна. Газеты такие пишутся для чиновников, и пишутся они именно тем языком, на каком читатели между собой говорят. Ясное дело, что для меня, как литератора, такая информация не представляет никакой ценности — даже в качестве летописи, это просто сотрясание воздуха и порча бумаги. Поэтому я так и объяснял журналистской молодежи: пишите коротко и емко, — если без ошибок — так и слава богу.

Со Светланой Тарасовой, директором НГОНБ

— А что насчет косноязычия в Сети?

— Похоже, что это все следствие некого глобального процесса, когда даже язык, являющийся основой нации, планомерно нивелируется. Тот самый великий язык русской литературы, язык Толстого, Тургенева и Бунина, который не претерпел особого изменения с конца XIX века, уже начинает приобретать какие-то новые некрасивые формы. Сейчас никому не нужны образованные люди, поэтому мы в Сети когда-нибудь вернемся к эпохе наскальной живописи — информацию будем передавать не буквами, а значками.

— Это уже позиция пессимистического фаталиста.

— Я могу отвечать только за себя и за своих троих детей. Конечно, я могу их всех выстроить в ряд и махать палкой для устрашения… Ну, чтобы научить правильной жизни. Шучу, конечно, это не вариант. Тем более, что они уже взрослые и уже выбрали себе творческие специальности и жизненные позиции… А вот молодых журналистов еще можно чему-то научить, несмотря на то, что меня иногда потрясает в их материалах не только отсутствие логики, но и полное отсутствие стилистики, нормального русского языка. При этом они утверждают, что любят русскую литературу. Ну раз любите — так тогда берите книги и читайте!

— Насколько я помню, писатель Прилепин как-то говорил, что почитав с полчаса Тургенева, можно красиво по-русски написать какое-нибудь эссе. Ну, поймав правильную интонацию и уловив красивый стиль.

— При чем тут стиль, когда речь идет о содержании. Хотя я с Прилепиным тут согласен – может получиться эссе или даже возвышенное, короткое стихотворение.

— Давай поговорим немного о стихах. Вот и твоя мама Эрта Геннадьевна по молодости сочиняла стихи. Ты же наверняка тоже пробовал?

— Писал. В том же юношеском возрасте и с тем же юношеским восприятием действительности. Да, эмоции тогда переполняли, ведь все в жизни происходило впервые, но результат получался не очень. В прошлые времена, например, все дворяне писали стихи — не потому что были обязаны, и не потому что их что-то особо переполняло, но это был более простой способ поделиться информацией в более емкой форме чем проза. Вот и ваш покорный слуга тоже пробовал. Но когда у меня несколько лет назад был творческий вечер, я, покопавшись в архивах, не нашел ни одного подходящего стихотворения, чтобы можно было вслух прочитать. Остались одни невнятные обрывки. Кое-что написано неплохо, но читать на публику я бы это не стал.

— Неудавшийся поэт должен недолюбливать удавшихся. Прямо само собой выползает слово «удав».

— Я очень ясно представляю себе некое собрание новосибирских поэтов, куда пришла большая компания в накрахмаленных белых воротничках, а там дресс-код — черные воротнички. Примерно так. Мне кажется, они таким образом и сосуществуют, подсмеиваясь друг над другом, комфортно чувствуя себе только в своей группировке. К тому же, все они пытаются сделать что-то новое, но при этом плохо знают старое. Ты не согласен?

— Это вопрос не ко мне, а к поэту Диме Рябову, который ужасается тем, что многие молодые авторы не читали Мандельштама и Гумилева.

— Можно почитать даже Брюсова и Фета. Да и это вряд ли поможет: картина складывается дикая — как будто молодые поэты на свалке находят составные части велосипеда, из которых собирают собственный, а потом говорят, что именно они его изобрели. Есть несколько людей, которые придумывают что-то принципиально новое, но их очень мало.

— Но ты же ежегодно вручаешь премии имени твоего папы Плитченко каким-то молодым поэтам?

— Да, вот скоро пройдет третий фестиваль его имени, снова будем вручать…

— В каком-то смысле эти лауреаты должны соответствовать в своем творчестве идеалам твоего отца?

— Я не знаю... Не уверен, что кто-то сегодня может этому соответствовать. Настроение у всех у них не очень радостное. Но кое-кто из молодых поэтов, которых мне порекомендовали Антон Метельков и Андрей Жданов, все же пишут достаточно позитивные стихи.

— Что-то я не верю. Неужели настолько позитивные, что могут продолжить традиции Плитченко?

— Думаю, что нет. Но все же… в какой-то мере. Чтобы писать похоже на папу, но как-то по-своему, для этого нужно в другую деревню приехать.

— Метафорично сказал, да.

— В прошлом году злобные коллеги подвергли аутодафе Тимофея Тимкина, — чем-то он им не понравился, хотя хорошие стихи пишет.

— Что, в городе свили змеиное гнездо поэтов?

— Я бы так не сказал. Хотя не стоило вот так, фигурально выражаясь, его обливать дегтем и изваливать в перьях. У меня есть несколько любимых поэтов, но их не хотелось бы называть современными, поскольку большинство стихов современных молодых поэтов, на мой вкус, это… пустое словоблудие в рифму или без рифмы. Причем, чувство слова и чувство рифмы здесь ничуть не спасают. Мне кажется, что советская поэзия была чем-то похожа на советские мультфильмы, а современная — на Диснеевские.

— То есть, никого не любишь, кроме Александра Денисенко? Который написал рецензию на твой последний сборник рассказов? И оформление этой книжки, кстати, было сделано известной художницей Шадриной-Шестаковой. Это что, снова тщеславие?

— Почему… Хорошо я отношусь к поэтам. Я вот и в литинституте больше дружил с поэтами, а не с прозаиками, хотя учился на «прозе». А Денисенко и Евгения — оба высококлассные профессионалы, поэтому я к ним и обратился. Не люблю об этом говорить, но Александр Иванович — он действительно мой литературный сэнсэй: когда отца не стало, у меня начался неприятный жизненный период, и именно Денисенко мне очень помог тогда, попросту говоря, вытянул.

— Денисенко однажды охарактеризовал твою прозу «стопкадровым мышлением». Что это значит, я что-то не очень понимаю?

— Александр Иванович человек очень деликатный, он избегает резких суждений, поскольку осознает свою значимость. Вот поэтому и использует деликатные формулировки. За что ему большое спасибо, за то что он говорит: «Вот здесь ты не дожал немного», а не «Вот здесь у тебя полная фигня». А что касается «стопкадрового» мышления, то это правда. У меня сначала появляется в голове какая-то картинка, а уже потом я вокруг этого образа начинаю расставлять слова. У матерых прозаиков, наверное, вначале появляется какой-то сюжет, схема, а вот у меня совершенно по-другому, я, наверное, пишу свои короткие рассказы не как прозу, а как стихотворения. Хотя, конечно, это никакие не стихотворения.

— Ты с детства собирался стать писателем и журналистом? Что, конечно, вряд ли, как я догадываюсь.

— Мне в детстве очень нравилась армейская форма, всякие звездочки, разное оружие. Мне мама даже сшила шапку, похожую на буденовку, и ходил я в пальто, похожим на шинель, подпоясавшись солдатским ремнем. Но однажды, лет в шесть или в семь, я вдруг сделал газету.

— Газету?..

— Да, каждый раз, когда мы гостили у дедушки, мне выдавался лист бумаги, на котором я рисовал цветными карандашами и фломастерами батальные сцены с войной, танками, взрывами, трупами фашистов… А тут вдруг взял и сделал на большом листе как бы газету — где были и заголовки, и передовица, и фотографии, и все как положено. Ну, не газету, а как бы первую полосу газеты. И когда отец это увидел, прямо растерялся. Как всегда, обратился к моему деду — дескать, поглядите, Геннадий Никитич, что ваш внук сотворил. А дед, как обычно, пожал плечами и махнул рукой — для него все это было не особо удивительным: а чего еще ожидать от младшего представителя творческой семьи…

Николай ГАРМОНЕИСТОВ, «Новая Сибирь»

Фото из архива Егора ПЛИТЧЕНКО