Недавно в Новосибирске проходил фестиваль научного и индустриального кино «Кремний-2025», в рамках которого участники и зрители отметили день памяти Леонида Сикорука, который ушел из жизни весной этого года. 27 сентября в разных точках Новосибирской области показали детские фильмы «Физика/Астрономия/Геометрия для малышей», «Телескопы» и «Дорога к Туманности Андромеды», а также биографический фильм о Леониде Леонидовиче. Завершилась программа дискуссией «Наследие Сикорука: наука как искусство».

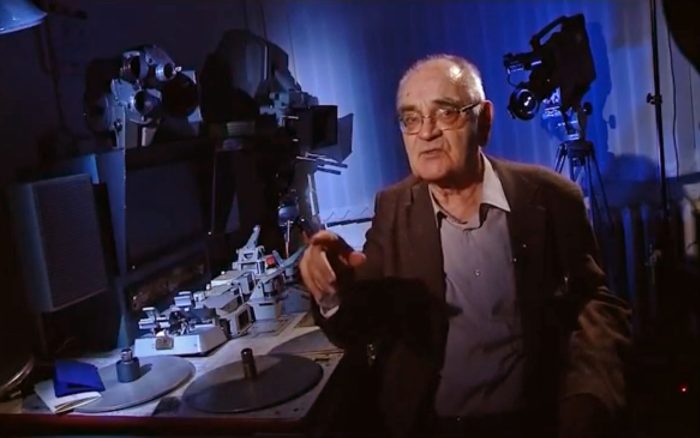

В Новосибирском центре креативных индустрий отдел кинопроизводства сейчас работает над проектом «Монолог длиною в жизнь» — это серия документальных фильмов об известных культурных деятелях города, одним из которых стал Леонид Сикорук, — несколько лет назад в его квартире состоялась длительная беседа, отрывки из которой кинематографисты любезно предоставили «Новой Сибири».

Имя этого человека хорошо известно и в Новосибирске, и далеко за его пределами. Наиболее яркий след в истории почетный гражданин Новосибирска оставил благодаря своим научно-познавательным фильмам для детей, которых он снял более двадцати. Но также он известен как автор книг по астрономии, как создатель детской студии телевидения «Старая мельница», которой руководил с 1999 года, а также как инициатор создания Большого новосибирского планетария.

Страна, которую он видел на горизонте

Сикорук был большим авторитетом в среде любителей телескопостроения, его книга «Телескопы для любителей астрономии» стала настольными руководством для многих из них. В 1973 году он организовал Клуб любителей телескопостроения имени Максутова, где школьники своими руками собирали приборы для наблюдения за небесными телами. За 16 лет существования клуба было создано более сотни телескопов, а сам Леонид Леонидович разработал ряд уникальных моделей, такие как «Алькор», «Мицар» и «Альтаир». В итоге он стал инициатором начала промышленного производства любительских телескопов на Новосибирском приборостроительном заводе, которые завоевали признание в России и за рубежом. К примеру, в 1990 году в Англии телескоп «Мицар» был назван телескопом года.

А в 2006 году Сикорук выступил инициатором создания Большого новосибирского планетария, по 2011 год являлся научным руководителем и куратором этого проекта.

— Я сейчас обдумываю книгу, которая должна называться «Страна, которую я видел на горизонте». Дело в том, что в день моего рождения, когда мне исполнилось девять лет, отец вернулся с работы какой-то немного возбужденный и достал из кармана две линзы, завернутые в газету. Мы их вклеили в две трубки, которые входили одна в другую — и у нас получилась подзорная труба, внутри которой все кверху ногами, как и полагается, а по краям окрашено радужными красками. И я подолгу лежал с этой трубой на крыше нашего дома, с которой был виден горизонт и железнодорожная станция возле совхоза «Горняк»: паровозы ездили вверх тормашками, а черный дым из трубы шел вниз.

А однажды я навел свою трубу на небо. К тому времени я уже прочел книгу Воронцова-Вельяминова «Очерки о вселенной», где было написано, что в Америке построен огромный телескоп с главным зеркалом диаметром двести дюймов, то есть, пять метров. Вот я лежу и думаю: вот если бы я был Сталиным, то приказал бы построить в Советском Союзе телескоп диаметром в шесть метров! Такая у меня была мечта. И такой телескоп действительно потом построили на Северном Кавказе — правда, без меня и без Сталина.

«Очерки о вселенной» я прочел за один день. Сел на солнышке и начал читать. Книжка оказалась настолько интересной, что я не мог оторваться и все 488 страниц прочел не отрываясь, хотя обгорел на солнце до волдырей. Так я влюбился в астрономию.

И тут мне снова повезло — я купил переводную американскую книгу «Телескопы»: там для меня не все было понятно изложено, но зато было много фотографий телескопов. И вот на одной из них я увидел любителей из клуба телескопостроения Сприндфилда, которые все были в белых брюках. Такого у нас в Ленинске-Кузнецком тогда увидеть было невозможно! И от этой фотографии веяло такой благостью, что я решил: когда вырасту, куплю себе белые брюки, построю обсерваторию и сфотографируюсь на ее фоне. Так вот, не прошло и пятидесяти лет, как мечта сбылась, у меня есть такое фото.

И тут мне снова повезло — я купил переводную американскую книгу «Телескопы»: там для меня не все было понятно изложено, но зато было много фотографий телескопов. И вот на одной из них я увидел любителей из клуба телескопостроения Сприндфилда, которые все были в белых брюках. Такого у нас в Ленинске-Кузнецком тогда увидеть было невозможно! И от этой фотографии веяло такой благостью, что я решил: когда вырасту, куплю себе белые брюки, построю обсерваторию и сфотографируюсь на ее фоне. Так вот, не прошло и пятидесяти лет, как мечта сбылась, у меня есть такое фото.

Но, конечно, дело было не только в белых брюках, я все дальше и дальше углублялся в суть того, что такое телескоп — и в итоге начал строить его своими руками…

Но вернемся к горизонту. Лежал я тогда, много лет назад, на крыше, смотрел на перевернутые паровозы и коров, которые паслись в поле, на собак, что там бегали белыми точками. А время от времени отвлекался и начинал фантазировать: то я вдруг оказывался на парусном корабле, то в каком-то дворце роскошном, то еще где-то. И много лет спустя я все эти фантазии перенес в свои фильмы, в которых у нас плыли парусники, летали дирижабли, были и дворцы с принцессами, и прочая всякая всячина. Вот так страна, которую я видел на горизонте, стала реальной.

Как 16 миллиметров помогли стать режиссером

Леонид Сикорук так и не получил диплом Сибстрина. После выхода фильма «Летят журавли», в который он влюбился, решил: «Ухожу в кино!» Так он из архитектора начал переквалифицироваться в кинематографисты. В 1956 году, еще будучи студентом, он организовал первую в Новосибирске любительскую киностудию и снял свой первый шестнадцатимиллиметровый фильм-комедию «Весна, любовь и экзамены». Поработал еще немного в институте кинолаборантом, а еще через год устроился на Новосибирскую студию телевидения.

— Поступал в инженерно-строительный институт я не по принуждению: мой отец был строителем, и помню, что все мое детство он мечтал о том, что вот мальчик Леня подрастет, закончит школу и институт, а он передаст Лене все свои знания.

Из института меня никто не выгонял, я просто взял и ушел в июне 1958 года. Это был колоссальный удар для отца, но поскольку он был человеком интеллигентным и сдержанным, то не сказал ни одного дурного слова по этому поводу.

Да, архитектуру я и сейчас люблю, и тогда любил. Но кроме того, я любил Чехова — и даже сделал по его рассказу фильм «Шуточка». И поскольку я уже попробовал снимать в любительской киностудии, мне однажды посоветовали идти поработать на телевидение. В только что созданной Новосибирской телестудии директором был Григорий Иосифович Казарновский. Он работал когда-то в трудовых колониях Сиблага НКВД, и меня сразу предупредили, что он хлюпиков не любит. Две недели мне пришлось придумывать, что же такое подходящее сказать директору — и когда зашел в кабинет, чуть ли не с порога говорю: «Я слышал, что вы хотите осваивать 16-миллиметровую пленку. В этом я могу вам помочь!» Может быть, Казарновского тронуло мое нахальство, но я был принят внештатным кинокорреспондентом и по большей части потом занимался сюжетами, связанными со стройкой. Помню, была такая история. Должен был приехать Хрущев — поглядеть на Академгородок. Но по пути туда вдоль дороги стояло множество халуп. И решили закрыть их большим длинным забором, который, как сейчас помню, покрасили в зеленый цвет. Никита Сергеевич приехал и уехал, все ему понравилось, а забор после этого простоял еще много лет…

Помочь-то с 16-миллиметровой пленкой телестудии я пообещал, но лаборатория не могла в то время обрабатывать такую пленку, машины у них не было. Поэтому с утра я ехал на съемки, а потом возвращался на телевидение, наматывал отснятую пленку на деревянные рамы — эмульсией, естественно, наружу — и по очереди выдерживал ее в самодельных баках для проявителя, фиксажа и воды. Потом монтировал. Вот только 16-миллиметровые камеры появились уже у многих операторов, и они несли свою пленку на проявку тоже мне. В результате я работал с утра до ночи, а поскольку жены и квартиры у меня не было, часто ночевал на студиилай — в редакции политических передач стоял диванчик, вот я на нем и спал до утра. Как ни странно, Казарновскому это так понравилось, что он начал меня ставить в пример другим сотрудникам. Однажды после летучки я услышал, как кто-то ворчал: «Похоже, теперь нас будут учить любители…»

Его маленькая лениниана

После того как в 1958 году. Сикорук начал работать на Новосибирской студии телевидения, он в качестве оператора снял несколько фильмов на вновь образованной студии «Новосибирск-Телефильм», продолжая обучение на заочном отделении операторского факультета ВГИКа, который окончил в 1968 году.

— Задолго до столетия со дня рождения Владимира Ильича, которое собирались отмечать в 1970-м году, кинематографистам было предложено начать работу над так называемой «ленинианой» — писать книги о Ленине, сочинять музыку, готовить спектакли, и все такое. Ну, и фильмы снимать, конечно. А у нас на телестудии был тогда режиссер Беспалов, который был по уши влюблен в Ильича, любил его и за «сократовский» лоб и за заразительный смех… В общем, мужик ходил совершенно ослепленный величием Ленина и, конечно, сразу захотел принять участие в этом деле. И тут — бах! — в «Известиях» появился рассказ Казакевича «Враги». Про отношения между Лениным и Мартовым. Там известно, в чем дело: эти двое были большими друзьями по жизни, но один возглавлял цэка большевиков, а другой — цэка меньшевиков, так что в этом смысле они были врагами. Рассказик показался интересным, так что мы решили снимать.

Главную роль играл Леша Малышев — прекрасный актер, роста такого, что еле в двери проходил. До сих пор помню, как зашел в павильон и совершенно обалдел: за столом сидит натуральный Ленин, а режиссер Беспалов ему серьезно говорит: мол, Владимир Ильич, вы только не забудьте вот это и вот это… — А Ленин ему: «Хорошо, Виктор Иванович, не забуду!» Оказывается, Малышева раздражало, что вся труппа то и дело его дергала: «Леша, иди сюда, Леша, сделай это…», вот и попросил называть его Владимиром Ильичом, для солидности. В результате за четыре ночи мы сняли четырехчастный фильм, а я установил рекорд по тем временам: снял двадцать один план за ночь. Все устали страшно.

А дальше повезли показывать фильм в обком, там все оказались в бешеном восторге, писают кипятком: молодцы, ребята, — только Никита Сергеевич попросил — а наше телевидение уже сняло замечательный фильм. И вот повезли мы наше кино в Москву, в Главное управление телерадиовещания. «Ой, какие молодцы новосибирцы, — говорят там, — только надо его свозить в Институт марксизма-ленинизма на утверждение». Что любопытно, этот институт находился прямо под окнами ВГИКа. Но там нам сказали: «Вы что, с ума сошли?! Вы что, не читали «Вопросы философии»? Там напечатали разгромную статью на этот рассказ Казакевича!» Мы говорим, что писатель, как мы знаем, пользовался воспоминаниями Надежды Константиновны Крупской, а нам отвечают: «Мало ли что там написала Крупская. Есть официальная биография, разработанная нашим институтом, — вот ей и следуйте безо всякой самодеятельности!»

От всего этого Беспалов немного обалдел, а спустя некоторое разочаровался во Владимире Ильиче: оказалось, что он был влюблен не в Ленина, а в легенду о Ленине.

С чего начинается физика

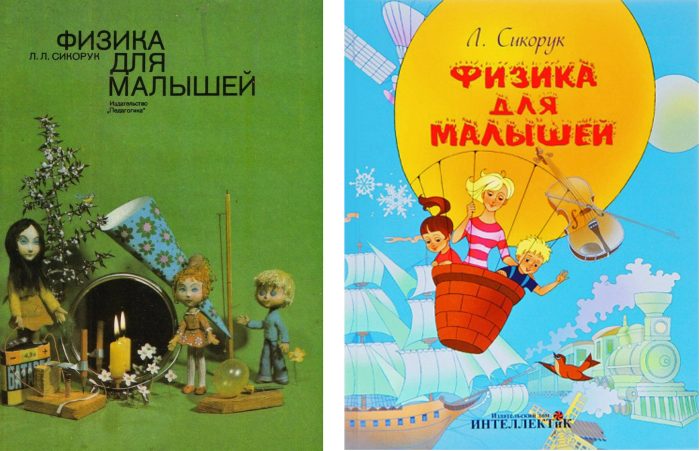

В начале 1970-х годов Сикорук начал снимать научно-познавательный цикл «Физика для малышей», где он выступал не только как режиссер и оператор, но и как сценарист и художник. Цикл был настолько успешным, что в 1974 году его приобрели более 70 стран на международной ярмарке телефильмов, а одноименная книжка была переведена на 15 языков.

Позже — с 1981 по 1986 год — появились аналогичные серии «Геометрия для малышей» и «Астрономия для малышей». Как пояснял сам автор, для съемочной группы было важно не просто что-то рассказать как-то попроще, а рассказать так, чтобы ребенку было интересно. И чтобы знания, которые он получит из фильма, ему пригодились в повседневной жизни.

— Как-то раз я на книжных развалах купил тоненькую книжечку, где были очень хорошие детские песенки: «Вот какие ушки — ушки на макушке…» и тому подобное. И вот, пока ехал на автобусе домой, я подумал, что хорошо бы снять несколько музыкальных клипов про этих зайчиков, про пароходик, про дождик. Ведь в то время для детей у нас ничего не снималось — ни здесь, ни на центральном телевидении. Ну, разве что «Спокойной ночи, малыши» тогда уже появилась.

А потом мысль меня повела дальше — в голове появились такие названия: «Отчего у зайчика длинные уши?», «Почему идет дождь?», «Как железный пароход не тонет?» И уже когда я подъезжал к остановке «Строительная» в Академгородке, где мы тогда жили, придумал «Физику для малышей». Правда, когда я пришел домой, там мне сказали: «Ты бы сперва на штаны себе заработал, а потом малышей физике учил». Жили мы тогда действительно небогато.

А потом началось пробивание идеи. На нашем телевидении мне сказали: «Вы снимите эти фильмы, а мы посмотрим и решим — хорошо это или плохо». Я начал писать и туда, и сюда, а там отвечают: «Зачем маленьким детям забивать голову физикой? Они с ней еще в школе намучаются». А я не собирался никого мучать, я хотел сделать фильм-праздник, показать физику на уровне фокусов — чтобы они их запомнили и потом повторили… Наконец, я попал в академию педагогических наук — прямо к вице-президенту Виктору Геннадьевичу Зубову, который написал книжку «Задачи по физике» и был очень недоволен уровнем подготовки учителей физики.

Он положил перед собой листов тридцать моих сценариев и начал водить пальцем по тексту — а я вижу, что он не читает, а думает, как бы меня скорее выпроводить. Снять такие фильмы — это ведь куча денег, а стоит ли их давать какому-то мужику из Новосибирска? И тут на мое счастье ему позвонил ректор одного из московских институтов, которому Зубов начал жаловаться, что на всесоюзном семинаре лучших учителей физики все учителя… Как-то он их назвал — не то дубинами, не то кретинами... «Я, — говорит, — подбросил им подлянскую задачку, и никто ее не смог решить». И тут же пересказал этому ректору условия задачи по оптике. В общем, пока он разговаривал, я набросал на бумажке графическое решение и показал ему: я ведь успешно сдал курс «киносъемочная оптика». Он поглядел на бумажку и спросил: «Что мне для вас нужно сделать?» То есть в этот момент решилась судьба серии фильмов по физике, а потом и по геометрии и астрономии.

Вернулся я на студию — меня тут же к начальству: из московской Академии в Гостелерадио пришло письмо про то, что в Новосибирске талантливому режиссеру не дают снимать детские программы. Начальство — белое как стена — просит меня подтвердить для передачи «наверх», что это была никакая не жалоба, а недоразумение. В конце концов глава ГКРТ Сергей Лапин дал команду, и я получил разрешение на съемки.

Sikoruk тридцати километров в диаметре

В честь Сикорука в 2008 году его именем был назван астероид-гигант в поясе между Марсом и Юпитером. Идея присвоить новому небесному телу имя Sikoruk принадлежала известному «ловцу астероидов», и этот вопрос коллегиально обсуждался на астрономическом портале. Чести дать свое имя небесному телу в поясе малых планет между Марсом и Юпитером удостоились всего 15 новосибирцев. А «малая планета» — это неофициальный термин, к этому типу небесных тел относятся карликовые планеты и астероиды.

— Есть такой любитель астрономии Тимур Крячков. Ну, как любитель… Он, по сути, давно уже профессионал... Иначе говоря, любитель очень высокого профессионального уровня. Специализируется он на астероидах, первый из которых открыл с помощью фотоаппарата «Зенит». И вот, когда у него случилась очередное открытие, в интернете на платформе «Астрофорум» появился пост, где Тимур обращается к астрономическом сообществу: «Даем название астероиду вместе!» Существует такое правило, что название астероиду дает человек, который его открыл.

Ну, ему сразу же предложили назвать астероид в честь подмосковной любительской обсерватории. А потом какой-то парень пишет: «Сикорук». Оказывается, Крячков не против: «Я тоже подумывал о Леониде Леонидовиче». Но тут оказалось, что этот астероид довольно мелковатый — всего 8 километров в диаметре, так что для меня выбрали побольше — примерно 30 километров — из открытых прежде, но без названия. Его и утвердили в Астрологическом Союзе. Конечно, очень приятно, когда ты открываешь Атлас звездного неба и видишь там свою фамилию...

Но есть еще одна история, не менее интересная. 23 июля 1967 года мне исполнилось тридцать лет, и по этому случаю состоялся небольшой сабантуй — где-то в НЭТИ, я уж не помню... Мы с друзьями уже под утро шли оттуда через мост возле Сибстрина. И вдруг я в небе на фоне зари вижу в небе что-то похожее на комету. Ребята говорят: надо срочно сообщить об этом! А я отвечаю, что уже поздно говорить об открытии, когда комета разгорелась до такой величины, что ее видно невооруженным глазом, что ее давным-давно кто-то обнаружил с помощью телескопа. Так и не стал никуда писать.

И вот 26 июля — после серии пасмурных ночей — московские астрономы-любители тоже рассмотрели эту комету — и так же, как я, рассудили, что это никакая не новость, нечего народ смешить. А еще через несколько дней, 2 августа чешский астроном Антонин Мркос в свою очередь увидел ее, но не стал долго рассуждать, а просто отправил заявку в астрономическое сообщество — и с тех пор комета носит его имя. Такая вот глупая история...

Фото: из архива Леонида Сикорука и открытых источников

Ранее в «Новой Сибири»: