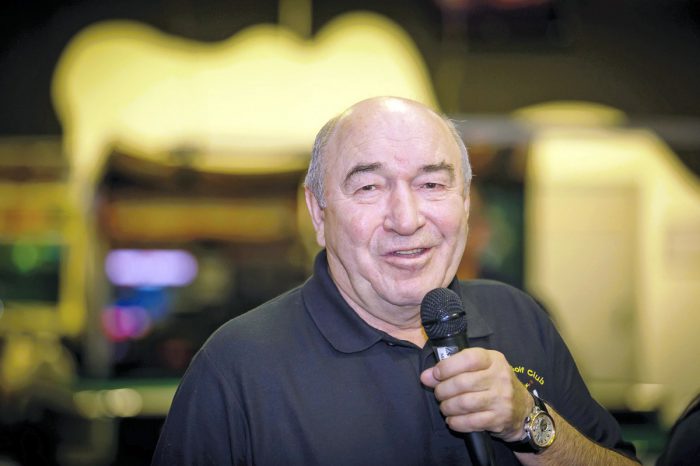

Накануне своего 70-летия на вопросы «Новой Сибири» отвечает президент Новосибирского банковского клуба, председатель Совета НГТПП Владимир Гаврилович Женов

— Владимир Гаврилович, согласитесь, что не каждый способен, как вы, реализоваться и в прежней жизни, и в нынешней. Например, любимый мной Николай Андреевич Мочалин заметил как-то мимоходом, что при советской власти был бы в лучшем случае главным инженером принадлежащего ему завода, а в новой России он стал не только известным предпринимателем, но и украшением новосибирской политики. А при этом трудно представить, как бы смог заявить о себе в наше время горячо любимый вами Владимир Семенович Высоцкий…

— Владимир Гаврилович, согласитесь, что не каждый способен, как вы, реализоваться и в прежней жизни, и в нынешней. Например, любимый мной Николай Андреевич Мочалин заметил как-то мимоходом, что при советской власти был бы в лучшем случае главным инженером принадлежащего ему завода, а в новой России он стал не только известным предпринимателем, но и украшением новосибирской политики. А при этом трудно представить, как бы смог заявить о себе в наше время горячо любимый вами Владимир Семенович Высоцкий…

— Нет, ну, Высоцкий проявился бы. Вот хотя бы это: «Снег без грязи, как долгая жизнь без вранья… Воронье нам не выклюет глаз из глазниц, потому что не водится здесь воронья». По-моему, он вообще как бы транслировал что-то свыше… Ведь он никогда не был на Дальнем Севере! А я был — все так и есть.

— Насчет Высоцкого, перед которым я тоже преклоняюсь, согласиться, однако, не могу. Боюсь, что его гениальные песни могли бы затеряться в интернете, а женитьбой на французской актрисе кого сейчас удивишь! Давайте лучше про Север и про Юг. Вы ведь покорили оба полюса, насколько я знаю…

— Плохо знаете: на Северном полюсе я действительно был, мы подошли к нему на атомном ледоколе, флаг прямо в него воткнули и рядом стояли, а вот до Южного несколько километров не добрались. С путешествием в Антарктиду все очень сложно. Доступ на континент жестко регламентирован международными правилами и конвенциями. И за маршрутами, квотами, допусками очень строго следят. В первый раз, когда мы туда отправились, побывать на самом материке не удалось, были только в Антарктике — на островах, на мысе Горн, в Патагонии, в чилийской и аргентинской зонах. Во второй раз высадились уже на континенте. Но до центра материка, до полюса добраться просто невозможно… Кстати, в 2020 году будет отмечаться двухсотлетие открытия Антарктиды. К этой дате будут приведены в соответствие все русские географические названия. Обидно ведь, что, например, антарктический остров называется Элефант, а сначала он был назван в честь русского адмирала Мордвинова, который первым нанес его на карту.

— А международное сообщество это признает?

— Посмотрим, как будет себя вести международное сообщество. Мы должны отстаивать свои приоритеты.

— Насчет приоритетов. Перед нашей встречей специально поинтересовался полярными турами — бегло, конечно, но впечатление странное. Побывать в Антарктиде стоит недешево, но все-таки втрое дешевле, чем на Северном полюсе. При этом цена путевки в Антарктику, а там приходится и в иностранные порты заходить, указана в рублях, а в Арктику, которая вот она, рядышком, — в долларах. Как вы думаете — почему?

— Насчет приоритетов. Перед нашей встречей специально поинтересовался полярными турами — бегло, конечно, но впечатление странное. Побывать в Антарктиде стоит недешево, но все-таки втрое дешевле, чем на Северном полюсе. При этом цена путевки в Антарктику, а там приходится и в иностранные порты заходить, указана в рублях, а в Арктику, которая вот она, рядышком, — в долларах. Как вы думаете — почему?

— Потому что дураки. Надо же не только говорить о развитии внутреннего туризма, но и хоть что-то для этого делать. Мне в этом смысле повезло: я в молодости играл в футбол и в хоккей, летал, ездил с командами по всей стране — сегодня в Ашхабаде, завтра — во Владике. Затем я был одним из руководителей областного штаба камчатского и сахалинского стройотрядов. Я очень много поездил, побывал более чем в ста странах. Сейчас у нас просто так в стране не попутешествуешь. Недавно мы вернулись из тура — Сахалин, Курилы, Камчатка, но тур был иностранный. И я удивляюсь нашему правительству, у которого под ногами даже не золотое, а платиновое богатство, которое надо осваивать, но это будто не замечают. Европейцы готовы платить за посещение этих мест, но пока прибыль идет иностранным компаниям, которые организуют туристов.

— Может, наши люди просто еще не нагрелись на турецком и тайском солнышке, не насмотрелись на Колизеи, и туроператоры это понимают…

— Наверное, но если будет дотация на перелеты на ту же Камчатку, — туда поедут все. Камчатка уже сейчас наводнена «дикими» туристами. Проблема-то в одном: за морем телушка — полушка, да рубль перевоз… Я вот двадцать раз был в Нью-Йорке, но ни разу не был в Северном районе нашей области. Да есть еще много мест в России, где хотелось бы побывать. На том же Алтае, который я прекрасно знаю, есть столько прекрасных мест, которые мы с женой еще не видели. Мы не были на Валааме, в Кижах, на плато Путорана в Красноярском крае, где есть водопады, речки, озера, даже не имеющие названий. Очень хочется полностью пройти Северным морским путем, пока только частично освоить его получилось. Хочется побывать в Туве, в Хакасии. Побывать не проездом, а подольше — как Путин с Шойгу. (Смеется.)

— А остаться в какой-нибудь из «более чем ста» стран не хотелось?

— Никогда. Даже временно — мне однажды предлагали стать представителем ЮНЕСКО в Юго-Восточной Азии, но я отказался. В интервью одной из новосибирских газет я как-то сказал, что если хочешь жить для себя, живи за границей, а если для детей, для будущего — только Россия! Там, правда, потом написали не про детей и будущее, а «ради страны», но я не против. Я вижу себя только в России, причем именно в Новосибирске. Только здесь мне дышится легко. Еще в молодости чуть было не перевелся работать на кафедру в престижный московский институт — настойчиво звали, потом несколько раз предлагали очень серьезные должности в столице, но я по-прежнему здесь. И не жалею.

— Ну что ж, вернемся в Новосибирск. Лет 20-25 назад на слуху были имена многих местных предпринимателей. Вспомним хотя бы Сергея Проничева, Вольдемара Басалаева, Михаила Камху… А сейчас новосибирцы лучше знают американских воротил бизнеса, чем своих.

— У Проничева и сейчас все в порядке…

— А недавно встретил Камху, так Михаил Александрович говорит: вообще от дел отошел, внуками занимается…

— На это могу ответить только притчей. К султану в гости приехал соседний царек и спрашивает, как это ему удается сохранять в государстве такую тишь да благодать. Тот молча повел его в поле, идут вдоль идеально ровных посевов, вдруг видят: один колос выше других торчит. Султан вынул саблю — вжик, и опять все ровно. «Все понял?» — спрашивает. Ну, и мы все поняли.

— Та же, видимо, история и с губернаторами. Когда-то вся страна знала Росселя, Тулеева, Хлопонина, Шаймиева, а сейчас спроси на улице — многие новосибирцы и своего-то губернатора не знают, хоть и выборы на носу…

— Хуже то, что губернаторы сами, без Москвы, ничего сделать не могут, полномочий мало, денег еще меньше. Когда-то первый секретарь обкома был на своей территории царь и бог…

— Мне рассказывал один мужичок, как пошел на личный прием к тогдашнему царю и богу Горячеву, выпил для храбрости, ну и говорит, что уже несколько лет с женой как следует не спит, потому что дочка уже взрослая, а квартира однокомнатная… Тот захохотал и тут же распорядился двухкомнатную квартиру дать. Мужику-то повезло, но не уверен, что это хорошо. Нынче губернатору такое не под силу — разве что из своего кармана…

— Карманов не напасешься. Тогда была одна крайность, сейчас другая. И не только с губернаторами. Вспомните, какая могучая сила был завод имени Чкалова. Его директор ворочал гигантскими средствами, от него зависели десятки тысяч судеб, с ним считались в Москве… Сейчас это какой-то филиал, и даже в масштабах города он не так уж заметен.

— Вот интересно, смог бы в нынешних условиях реализоваться такой человек, как бывший директор НЗХК и замминистра Белосохов?

— Сашу Белосохова я знал очень хорошо. Это была ярчайшая личность. Боюсь, что сейчас он мог уйти куда-то в тень. Вспомним притчу про султана и колоски.

— Времена и нравы… А когда, в какие из наших времен вам было лучше, легче или что там еще?

— Интересно — я бы это слово использовал. Интересно мне было всегда. Когда я играл в футбол и в хоккей, когда учился, когда писал диссертацию, преподавал, был деканом в родном нархозе, когда участвовал в создании первой в Новосибирске биржи, Муниципального банка или Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий… И сейчас, когда я в Банковском клубе работаю над формированием цивилизованного финансового рынка, мне интересно.

— Владимир Гаврилович, очень часто люди добиваются успеха, двигаясь в шлейфе какого-нибудь лидера. Ну, скажем, Дмитрий Медведев двигался вверх вслед за Владимиром Путиным, тот, в свою очередь, как бы из обоймы Анатолия Собчака, Романа Абрамовича, говорят, подтянул Борис Березовский, Владимир Городецкий был в команде Виктора Толоконского. А вы шли за кем-то или двигались сами по себе?

— Думаю, ведомым я не был. Но мне везло. А вот учителей и более опытных наставников было много. Это и мои первые тренеры по футболу и хоккею, и первый ректор нархоза Виктор Александрович Первушин, и известные партийные и хозяйственные руководители Новосибирской области Владимир Анатольевич Боков, Александр Павлович Филатов, заведующий кафедрой снабжения в нархозе Валерий Павлович Федько, очень многие директора заводов (боюсь кого-то не упомнить).

— Но вы ведь и с Толоконским много работали, он же мощно влиял на людей…

— С Виктором Александровичем интересно было работать, он очень умелый управленец. Помню, в конце одного из заседаний он расхаживает по кабинету и с лету, как он это умеет, диктует решение: такому-то департаменту сделать то, такому-то — это, а Муниципальному банку… Тут я его перебиваю: извините, Виктор Александрович, а вот Муниципальному банку вы приказывать права не имеете, мы — коммерческий банк. С тех пор во всех соответствующих постановлениях мэрии значилось: «просить Муниципальный банк» или «согласовать с Муниципальным банком» (смеется).

— Красивая история. Снимаю шляпу: перед вами — за независимость, перед Толоконским — за гибкость и уважение к приличным людям… И последнее: как удается поддерживать форму? Вам на днях 70, а выглядите дай бог каждому 60-летнему пацану, да и энергии через край. Диеты, спорт?

— Ничего такого, про здоровый образ жизни слышать не могу, спортом давно не занимаюсь, даже зарядку не делаю…

— Даже курить, несмотря на всю пропаганду, не бросили…

— Да, правда, вместо любимых ранее крепких спиртных напитков потихоньку перехожуна красное вино. Немного жаль… Раньше-то из пяти видов коньяка мог на вкус минимум три различить. А виски… Это же целая наука, ее можно вечно постигать.

— Ну, лучше не скажешь.

— Все-таки скажу — словами любимого мной писателя Олега Куваева: «Я так считаю, что если мужик не пьет и не курит, лучше к нему не поворачиваться спиной. Такого лучше перед собой иметь, на глазах».

Вячеслав ДОСЫЧЕВ, специально для «Новой Сибири»